29 avril 2018, 2 heures du matin, terrain de la Glamis Arena, aux portes de Harare, la capitale du Zimbabwe. Au son des mbiras1 amplifiées, le voilà qui pénètre sur scène, longues dreadlocks, haut-de-forme noir, lunettes fumées, drapeau de son pays flottant au bout d’une main, sac plastique rempli de CD dans l’autre. L’exultation des 20 000 spectateurs, tellurique, s’élève dans la nuit australe.

Le lion du Zimbabwe sourit, pose, pendant que ses Blacks Unlimited prennent leurs aises. C’est une nuit historique (des images de ce concert sont disponibles ici) : quatorze ans que Thomas « Mukanya » Mapfumo2, 72 ans, exilé dans le Vermont, aux États-Unis, ne s’était pas produit à domicile. Mais, comme il le dit lui-même en shona : « Hapana anoda kugara kana kufira kunyika kusiri kwake » (« Personne ne veut vivre ou mourir sur une terre étrangère »). Le public ne le savait pas encore, mais ce concert a également été le dernier dans son pays natal : si, pour des questions de sécurité, il n’envisageait déjà plus de revenir, il a également annoncé, début juillet, qu’il mettait fin à sa carrière3.

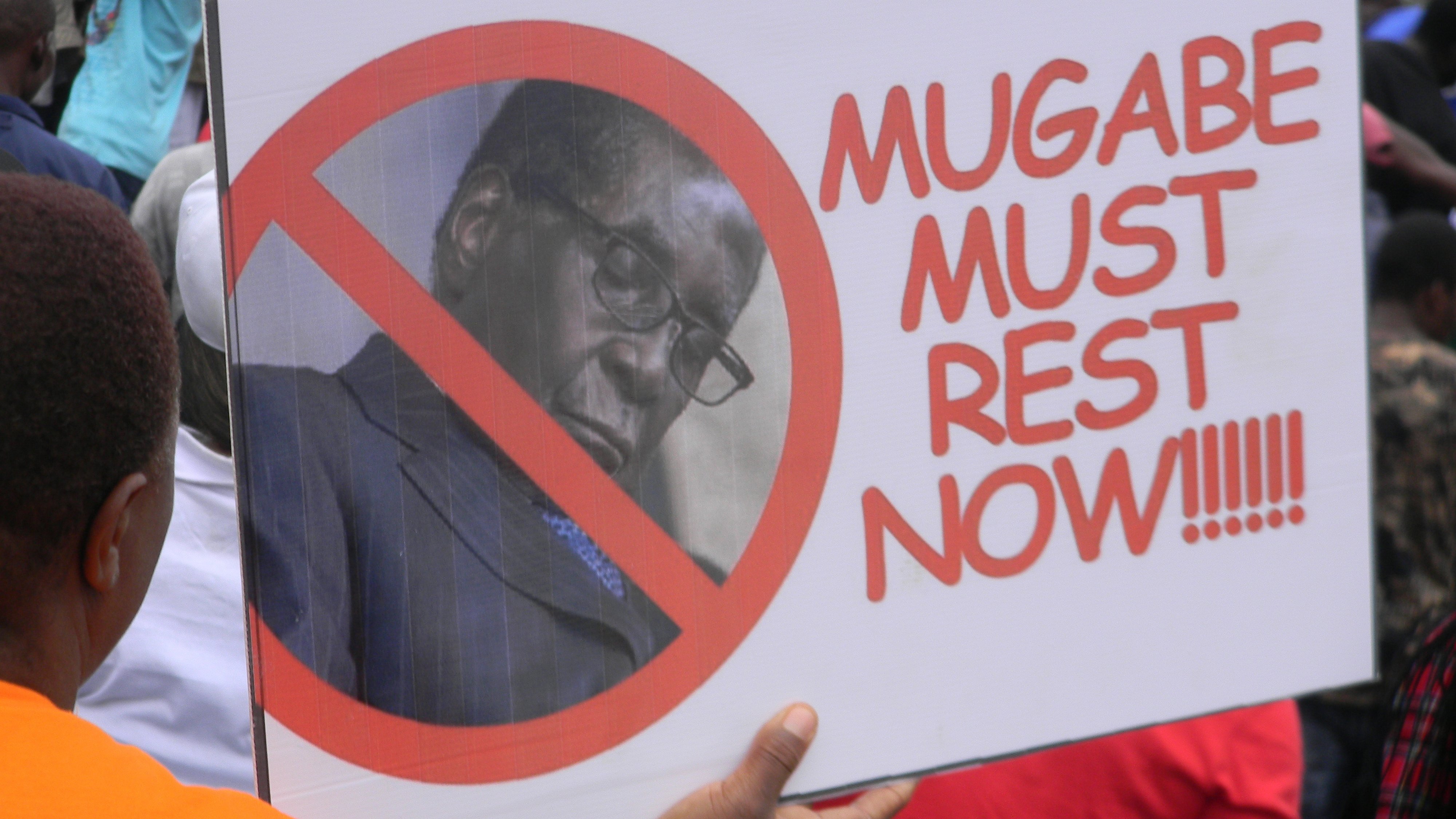

En cette mi-2018, l’hiver austral approche mais c’est un air de printemps qui embaume les rues de la capitale. Robert Mugabe a démissionné sept mois auparavant, le 21 novembre 2017, pour s’éviter la honte d’être destitué par sa propre armée. Emmerson Mnangagwa, son vice-président et ancien patron de la Central Intelligence Organisation, les services du renseignement du Zimbabwe, n’est encore que chef de l’État par intérim. Les élections seront organisées en août 2018. En attendant, certains rêvent, ouvertement, d’alternance. La peur a quitté les conversations.

Mais l’hiver va vite les rattraper : l’élection, malgré son relatif climat pacifique, sera marquée par de « nombreux problèmes », selon la mission européenne d’observation, parmi lesquels, notait cette dernière, « l’inégalité des chances » entre le Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (Zanu-PF) et les autres partis politiques d’opposition, particulièrement le Movement for Democratic Change (MDC), mené par le pasteur et avocat Nelson Chamisa4. Emmerson Mnangagwa est élu avec 50,8 % des votes contre 44,3 % pour son challenger. Le match retour se jouera le 23 août 2023 (l’élection présidentielle se tiendra en même temps que les législatives et les sénatoriales).

Au côté de Bob Marley en 1980

Les récits divergent sur les circonstances qui poussèrent, un jour de juillet 2000, Thomas Mapfumo à prendre la route de l’exil vers l’Oregon, aux États-Unis. Pour les supporters de la Zanu-PF, au pouvoir depuis l’indépendance de la Rhodésie du Sud, en 1980, « Mudhara » (« le vieil homme », un autre de ses surnoms) risquait de finir devant un tribunal pénal zimbabwéen pour détention de cinq BMW volées en Afrique du Sud. Du côté du cercle d’amis proches de « Gandanga » (« la guérilla », encore un surnom), il était plutôt devenu un rebelle beaucoup trop encombrant pour le régime.

Cette histoire de voitures volées, montée en épingle par la presse gouvernementale, était un bon prétexte pour couper les griffes du lion du Zimbabwe, voix constante et inflexible de la « Chimurenga »5 à partir du milieu des années 1970 puis tête d’affiche, au côté de Bob Marley, du concert de la cérémonie d’indépendance organisée dans la nuit du 17 au 18 avril 1980 au stade Rufaro de l’ex-Salisbury : « Kwaedza mu Zimbabwe » (« l’aube se lève au Zimbabwe ») y chantait-il alors, en remerciant le « Comrade Mugabe », le « père » de la jeune nation.

Mais c’est sans doute Corruption, le single sorti en 1989, qui consacra la dissidence de Thomas Mapfumo avec le « père ». Ironie de l’histoire, l’inspiration de ce titre vient d’un autre scandale de voitures : « l’affaire du Willowgate », dérivé du nom de l’entreprise publique Willowvale Motors. En octobre 1988, les journalistes du quotidien gouvernemental The Chronicle, imprimé dans la deuxième ville du pays, Bulawayo, révèlent que plusieurs hautes personnalités du régime ont usé de leur influence pour acheter des véhicules à très bas prix avant de les revendre avec de juteuses plus-values, parfois plus de 200 %. Cinq ministres – dont trois membres du bureau politique de la Zanu-PF – sont forcés de démissionner. L’un d’eux, le ministre des Affaires politiques, Maurice Nyagumbo, se suicide avec des pesticides.

« La corruption était en train de ronger le pouvoir »

Le gouvernement de Robert Mugabe, qui vient d’être élu président exécutif après une réforme constitutionnelle, sort ébranlé de ce scandale. L’espoir nourri par la population est douché. Elle passe des années d’euphorie de 1980-1982 au début de la dégradation de sa vie quotidienne, qui s’accélérera avec les programmes d’ajustement structurel à partir de 1991. Corruption, soulignait en 2018 le journaliste états-unien Anakwa Dwamena dans The New Yorker, « va imposer sur les ondes nationales les frustrations concernant l’inégalité de la répartition des richesses qui étaient jusqu’alors chuchotées dans le secret des bureaux, sur les marchés et dans l’intimité des maisons »6. Pour le biographe de Thomas Mapfumo, le musicien et journaliste états-unien Banning Eyre, Corruption marque le « début d’une nouvelle étape dans sa carrière. Pour la deuxième fois de sa vie, il redevient un critique majeur de l’État et pratiquement le seul à embrasser cette responsabilité au pays »7.

« Huit ans après l’accession au pouvoir de la Zanu-PF, j’ai commencé à constater que la corruption était en train de ronger le pouvoir. Ma musique a joué un rôle important durant ce qu’ils appellent la lutte de libération, m’expliquait Thomas Mapfumo en 2018, après son concert de retour au pays. J’ai soutenu les futurs leaders de la Zanu-PF, alors qu’ils étaient encore dans les maquis, et quand ils sont arrivés au pouvoir, je me suis dit que nous avions un grand gouvernement, un grand président, et que nous allions vers un bel avenir. Et puis, après huit ans, j’ai commencé à constater que je m’étais trompé : c’est cela qui m’a amené à écrire cette chanson. »

Thomas Mapfumo, précise Banning Eyre, a toujours expliqué que ses chansons liées à la « Chimurenga » n’avaient pas été écrites en faveur d’un parti politique, ou même d’une couleur de peau en particulier. Elles étaient d’abord motivées par sa soif de justice sociale. Ainsi, bien avant que Corruption clarifie son hostilité à l’encontre de la Zanu-PF, « les auditeurs attentifs avait déjà senti poindre ses doutes vis-à- vis des dirigeants qu’il avait aidés à porter au pouvoir », poursuit le journaliste8.

Un pavé dans la vitrine

D’autant qu’une autre raison, plus intuitive, aurait également contribué à sa rupture ouverte avec le régime, selon ceux qui le connaissent. Fumeur de mbanje (cannabis), Mapfumo, qui fut le premier artiste national à afficher des dreads et à intégrer la musique traditionnelle shona aux beats reggae – au point d’être considéré comme le parrain de l’actuel courant du ZimDancehall9 – savait que Mugabe détestait le reggae, tout comme il détestait les communautés rastas qui commençaient à surgir dans les ghettos et les townships de la capitale, de Mbare à Mabvuku en passant par Highfield et Kambuzuna.

Si « Oncle Bob », le surnom de Mugabe, avait autorisé la venue de Bob Marley (qui avait financé lui-même son voyage au Zimbabwe), c’était plus par opportunisme (Zimbabwe était un tube chez ses Freedom Fighters), lui-même appréciant surtout… Beethoven et Bing Crosby10. Plus généralement, tout ce qui portait alors des dreads était sujet à paranoïa et aux descentes musclées des sbires du régime, explique le vétéran du journalisme zimbabwéen Percy Zvomuya, à l’origine d’une passionnante et émouvante somme collective sortie fin 2022 à l’occasion des 77 ans de Thomas Mapfumo11.

Avec sa rythmique reggae, et sa version dub en face B, Corruption avait donc de quoi violenter les chastes oreilles du pouvoir. D’autant que les paroles n’étaient pas, pour une fois, en shona, mais en anglais. Ainsi, Mapfumo ne lavait plus son linge sale en famille, mais dévoilait ses désaccords au monde du dehors. Or le refrain de Corruption était un pavé jeté dans la vitrine du pouvoir et de ce qui lui restait de légitimité démocratique : « Something for something, nothing for nothing » (« On n’a rien sans rien et il faut toujours donner quelque chose pour obtenir quelque chose »). « Corruption a eu un impact immédiat parce que rien n’y était caché, résume Banning Eyre. Et si quelqu’un au sein de la Zanu-PF n’avait pas encore compris, Mapfumo mettait les points sur les “i” : quand il parle de huit ans [dans son tube], c’est précisément le temps qui s’est écoulé depuis l’arrivée du parti au pouvoir. »

Pour autant, le morceau ne sera pas censuré sur les ondes de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC). Au sein du gouvernement, certains considèrent en effet que le brûlot fait œuvre de « critique constructive », écrit Banning Eyre, et doit être pris « comme un service plutôt qu’une attaque contre les leaders du pays ». Durant les années 1990, depuis sa base du Seven Miles Hotel, dans la banlieue de Harare, Mapfumo continuera ainsi à aligner les concerts d’anthologie avec ses Blacks Unlimited, à raison de quatre à cinq dates par semaine, tout en enregistrant de nouvelles protest songs. Sur « Todya marara here ? » ( « Allons-nous nous nourrir aussi d’ordure ? »), paru en 1994, il avertit : « Tu auras beau nous voler pendant des années, garde en tête qu’un jour nous t’attraperons, garde en tête qu’un jour le mauvais sort s’abattra sur toi. »

Les « débris » de la révolution et le « désastre » du quotidien

Ce jeu avec le pouvoir se poursuit jusqu’en 1999. Cette année-là, Robert Mugabe remet en main propre à Mapfumo un doctorat Honoris Causa de l’Université du Zimbabwe. Quelques mois plus tard, l’artiste sort une nouvelle bombe : l’album Chimurenga Explosion, « dont les titres les plus populaires fustigent les “débris” de la révolution et le “désastre” du quotidien des gens ordinaires », raconte Stephen Smith dans Libération12.

« Mugabe est coupé des réalités, explique alors Thomas Mapfumo au journaliste. Il s’est entouré de voyous, de gens corrompus. Sans doute est-il devenu corrompu lui-même. En tout cas, il faut qu’il quitte le pouvoir. » L’année suivante, en 2000, le point de non-retour est atteint, raconte l’écrivain zimbabwéen Brian Chikwava dans When Three Sevens Clash13 : « Quand il décide de partir en exil, il a fait le tour complet : le régime Mugabe le regardait avec la même hostilité et la même suspicion que le gouvernement rhodésien des années 1970. »

Depuis son concert de 2018, « Mukanya » n’est jamais revenu au pays, même pour les obsèques de son frère benjamin, Lancelot, percussionniste historique de ses Blacks Unlimited, décédé en octobre 2022 aux États-Unis, et rapatrié au Zimbabwe. Malgré les garanties gouvernementales pour sa sécurité, Mapfumo est plus que jamais méfiant.

Pour la prochaine élection présidentielle, il soutient ouvertement l’opposant Nelson Chamisa. « Les Zimbabwéens doivent comprendre à qui ils ont réellement affaire, expliquait-il en mars 2023 dans les colonnes du journal dominical The Standard14. Mnangagwa a pris le pouvoir à Mugabe d’une manière anticonstitutionnelle et il n’acceptera jamais qu’on le lui retire en mettant un bulletin de vote dans une urne. [...] Les Zimbabwéens doivent se lever, oublier les élections, et s’emparer des rues ! » Le vieux lion sera-t-il entendu ?

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1De la famille des lamellophones, ce piano à pouce est, au Zimbabwe, rituellement employé pour convoquer les esprits, accompagner les cérémonies d’intronisation de nouveaux chefs, les funérailles et les mariages.

2« Mukanya » signifie « babouin », en référence au totem familial de l’artiste, surnom affectueux le plus couramment employé par les Zimbabwéens.

3Percy Zvomuya, « Zimbabwean legend, Thomas Mapfumo retires in exile », African Argument, 14 juillet 2023.

4Carole Kouassi, « Élections au Zimbabwe : l’Union européenne tance le processus électoral », Africanews, 1er août 2018.

5Le mot « Chimurenga » veut littéralement dire : « la chose de Murenga », adaptée en « la guerre de Murenga », du nom de Murenga Sororenzou, l’un des plus célèbres guerriers de l’histoire shona, dont l’esprit est particulièrement vénéré. Après avoir été employé durant le soulèvement Shona/Ndebele de 1896-1897, le terme « Chimurenga » a été associé à la guerre du Bush (1965-1979) qui a abouti aux accords de Lancaster House, puis à l’indépendance du Zimbabwe.

6Anakwa Dwamena, « Zimbabwe’s Powerful Music of Struggle », The New Yorker, 20 mars 2018.

7Banning Eyre, Lion Songs : Thomas Mapfumo and the Music That Made Zimbabwe, Duke University Press Books, 2015.

8Banning Eyre, « Playing with fire : fear and self censorship in Zimbabwean music », ONG Freemuse, 2001.

9La musique dance hall zimbabwéenne (ZimDancehall) est née d’une sous-culture clandestine dans les ghettos du Zimbabwe et est aujourd’hui le genre musical le plus populaire du pays.

10Chanteur et acteur états-unien du XXe siècle.

11Percy Zvomuya, When Three Sevens Clash, Mbonga Editions, 2022.

12Stephen Smith, « Heroes’Acre, cimetière des idéaux », Libération, 23 juin 2000.

13Percy Zvomuya, When Three Sevens Clash, Mbonga Editions, 2022.

14Sindiso Dube, « Forget about elections, says Mukanya », The Standard, 19 mars 2023.

15De la famille des lamellophones, ce piano à pouce est, au Zimbabwe, rituellement employé pour convoquer les esprits, accompagner les cérémonies d’intronisation de nouveaux chefs, les funérailles et les mariages.

16« Mukanya » signifie « babouin », en référence au totem familial de l’artiste, surnom affectueux le plus couramment employé par les Zimbabwéens.

17Percy Zvomuya, « Zimbabwean legend, Thomas Mapfumo retires in exile », African Argument, 14 juillet 2023.

18Carole Kouassi, « Élections au Zimbabwe : l’Union européenne tance le processus électoral », Africanews, 1er août 2018.

19Le mot « Chimurenga » veut littéralement dire : « la chose de Murenga », adaptée en « la guerre de Murenga », du nom de Murenga Sororenzou, l’un des plus célèbres guerriers de l’histoire shona, dont l’esprit est particulièrement vénéré. Après avoir été employé durant le soulèvement Shona/Ndebele de 1896-1897, le terme « Chimurenga » a été associé à la guerre du Bush (1965-1979) qui a abouti aux accords de Lancaster House, puis à l’indépendance du Zimbabwe.

20Anakwa Dwamena, « Zimbabwe’s Powerful Music of Struggle », The New Yorker, 20 mars 2018.

21Banning Eyre, Lion Songs : Thomas Mapfumo and the Music That Made Zimbabwe, Duke University Press Books, 2015.

22Banning Eyre, « Playing with fire : fear and self censorship in Zimbabwean music », ONG Freemuse, 2001.

23La musique dance hall zimbabwéenne (ZimDancehall) est née d’une sous-culture clandestine dans les ghettos du Zimbabwe et est aujourd’hui le genre musical le plus populaire du pays.

24Chanteur et acteur états-unien du XXe siècle.

25Percy Zvomuya, When Three Sevens Clash, Mbonga Editions, 2022.

26Stephen Smith, « Heroes’Acre, cimetière des idéaux », Libération, 23 juin 2000.

27Percy Zvomuya, When Three Sevens Clash, Mbonga Editions, 2022.

28Sindiso Dube, « Forget about elections, says Mukanya », The Standard, 19 mars 2023.