ÉDITO

VISAS SCHENGEN : POLITIQUE « DISCRIMINATOIRE » ET PERCEPTION « NÉOCOLONIALE »

La critique vient d’un groupe de réflexion libéral, à en juger par la liste des membres (et financeurs) tels que les banques JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, ou encore l’hebdomadaire britannique The Economist. Pourtant, la note publiée le 2 avril par le Center for European Reform est sans concession à l’égard de la politique « discriminatoire » de délivrance des visas Schengen par l’Union européenne (UE).

Les chiffres sont têtus : « En 2022, 30 % des demandes africaines de visa Schengen ont été rejetées par l’UE, contre 18 % en 2014. Ce chiffre est nettement plus élevé que le taux de rejet global [en UE] de 17,5 %. Certaines des plus grandes économies africaines, notamment l’Algérie et le Nigeria, affichent des taux de rejet des demandes de visa Schengen compris entre 40 et 50 %. » Ce taux a « considérablement » augmenté alors que le nombre de demandes a, lui, diminué, passant de 2,2 millions en 2014 à 2,05 millions en 2022. Il n’y a donc pas de doute : les Africains sont bien la cible d’une discrimination et d’une politique de restriction particulière qui porte atteinte à leur mobilité.

Afrique XXI avait déjà largement dénoncé ce comportement dans une série d’articles sur le « Business des frontières fermées » ou encore le désarroi des étudiants candidats dans les écoles françaises à l’approche de la rentrée scolaire. Le mot « business » avait pu paraître « radical » – dans le sens où jamais aucun ministère des Affaires étrangères (MAE) n’admettra gagner de l’argent sur le dos des demandeurs –, c’est pourtant bien ce que décrit la chercheuse Katherine Pye (de la London School of Economics and Political Science, LSE) dans son étude.

Selon elle, les visas ont rapporté 137 millions d’euros en 2023 aux MAE européens. Sur cette somme, 42 % sont le fait de demandes en provenance d’Afrique, alors que le continent ne représente que 24 % des dossiers. Le prix avancé pour le visa n’est jamais remboursé (90 euros), même en cas de refus. La chercheuse ajoute que les fins de non-recevoir sont rarement motivées et souvent adressées à la dernière minute, empêchant les demandeurs de se faire rembourser billet d’avion (aller-retour) et hébergement, deux des principales conditions exigées pour obtenir le sésame. La tendance est tellement systémique qu’elle a donné lieu à une nouvelle appellation : le « transfert de fonds inversé ».

La chercheuse Marta Foresti (également de la LSE), fondatrice du collectif LAGO, l’explique ainsi : « On peut considérer les coûts des visas refusés comme des “transferts de fonds inversés”, c’est-à-dire de l’argent qui circule des pays pauvres vers les pays riches. Nous n’entendons jamais parler de ces coûts lorsque nous discutons de l’aide ou de l’immigration, il est temps que cela change. »

Cette politique ciblée a de nombreuses conséquences. Elle touche d’abord le portefeuille des Africains. Elle agit également sur la perception que ces derniers ont du pays visé et de l’UE tout entière. Conférenciers, intellectuels, hommes d’affaires… Ces relais d’opinion expriment bien souvent leur frustration. « L’approche de plus en plus stricte de l’Europe en matière d’immigration est devenue une source majeure de friction avec les gouvernements africains, et sa politique en matière de visas nuit considérablement à l’image de l’UE auprès des élites intellectuelles, culturelles et commerciales africaines », écrit Katherine Pye.

L’étude relève aussi que, face à cette situation, de nombreux Africains décident de s’installer, plutôt que de faire des allers-retours avec leur pays, ce qui « [exacerbe] la fuite des cerveaux, comme l’a fait valoir l’Alliance pour la recherche médicale en Afrique dans un document récent. »

La principale motivation de cette politique est la lutte contre « l’immigration clandestine ». Une obsession qui empêche tout discernement. Et pour quel résultat ? « Rien ne prouve que les tentatives de l’UE de réduire l’immigration clandestine en rendant plus difficile l’obtention de visas Schengen pour les voyageurs soient efficaces », assène la chercheuse.

En France (et dans d’autres pays européens, selon l’étude), la délivrance de visas est aussi utilisée pour faire du chantage auprès des pays de provenance des immigrés : en 2020, Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur (aujourd’hui garde des Sceaux), avait menacé la Tunisie de baisser le nombre de visas octroyés si Kaïs Saïed, le président tunisien, refusait de reprendre ses ressortissants arrivés illégalement sur le territoire français. En 2021, la menace avait été mise à exécution : la délivrance de visas avait drastiquement chuté au Maroc (- 50 %), en Tunisie (- 30 %) et en Algérie (- 50 %).

Cette pratique a été institutionnalisée au niveau européen, explique Katherine Pye. « La Commission évalue désormais régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission et, si elle la juge insatisfaisante, le Conseil peut décider d’allonger les délais de traitement, de délivrer moins de visas à entrées multiples et d’augmenter les frais de demande, qui passent de 90 euros à 120 euros (comme il l’a fait avec la Gambie en 2022). » Et de conclure sans ambages : « Étant donné que la grande majorité des migrants que l’UE veut que les pays reprennent viennent d’Afrique, le mécanisme de levier des visas aboutit à un système inévitablement discriminatoire à l’égard des demandeurs de visa africains. »

À entendre les discours racistes sur « le grand remplacement » ou sur le « sentiment de submersion » (dixit le Premier ministre français, François Bayrou, le 27 janvier) qui pullulent en Europe (et aux États-Unis), les résultats attendus de cette politique discriminatoire ne seraient donc pas à la hauteur. En revanche, côté diplomatie, l’échec est cuisant face à d’autres puissances qui, elles, ont ouvert leurs portes aux Africains, comme la Russie, ennemie jurée de l’Europe et autre obsession française.

« Au cours des dix dernières années, écrit Katherine Pye, la Russie a conclu des accords d’exemption de visa avec l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, et a récemment annoncé l’extension d’un programme simplifié de visas électroniques au Kenya, à l’Eswatini et au Zimbabwe. » Pour elle, l’actuelle politique européenne en matière de visas renforce « une perception regrettable qu’une grande partie des citoyens africains ont déjà : l’UE est un vestige d’un ordre mondial discriminatoire et néocolonial. » Ce sur quoi surfent sans hésiter « la Chine et la Russie » à des fins « géopolitiques ».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À VOIR

HÉRITAGES COLONIAUX CONTRAIRES

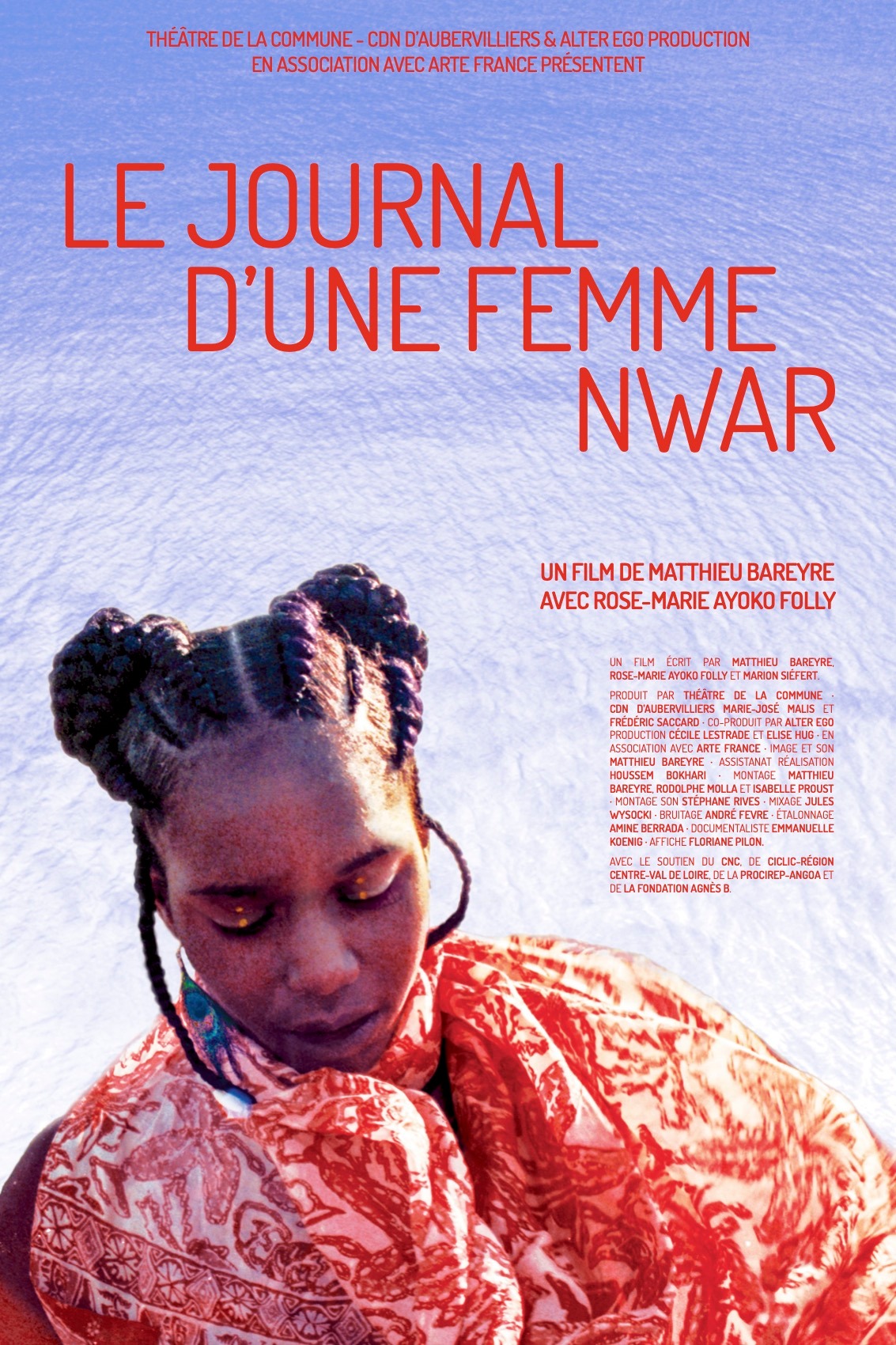

Rose en a « marre de se justifier » : de sa bipolarité, de sa nationalité et de sa volonté de rentrer en « noirie ». Née en France de parents togolais, elle nous fait entrer dans sa vie avec le documentaire Le Journal d’une femme nwar réalisé entre 2020 et 2022 par le journaliste Matthieu Bareyre et actuellement diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte.

Pendant une heure et quarante minutes, nous l’accompagnons dans son quotidien, entre écriture et musique, ponctué par ses réflexions sur le racisme systémique français : « Le Noir est de nouveau à la mode. Pas pour sa vivacité d’esprit et son éloquence, mais pour sa capacité à rentrer dans les rangs et à dépenser vilement son argent. » Les réalités liées à sa maladie tiennent leur place dans ce portrait : les crises, la colère et les difficultés à vivre avec.

Le film offre aussi le récit intime de son amitié avec le réalisateur. Une relation conflictuelle qui conduit le journaliste à faire son introspection lorsque Rose repart en hôpital psychiatrique. Dans la deuxième partie du documentaire, intitulée « Le journal d’un homme blanc », Matthieu Bareyre revient sur son enfance. Avec des images d’archives de sa jeunesse, il retrace sa construction de « Blanc qui n’a jamais eu affaire qu’à des Blancs ».

Mais ce film raconte aussi les blessures profondes laissées par la colonisation. Il pose la question des traumatismes intergénérationnels qui affectent la relation entre les deux protagonistes, dont les trajectoires si différentes, celle d’un homme blanc bourgeois et celle d’une femme noire d’un milieu populaire, finissent par se rencontrer et permettent d’entrevoir ces plaies. Les deux journaux intimes dialoguent et nous renvoient à nos propres schémas empreints de l’héritage colonial et des constructions racistes de notre société.

La réalisation est sobre et personnelle. Les plans de Rose dans sa chambre, de Rose qui discute avec la caméra et ses appels en « face time » avec Matthieu nous rapprochent d’eux par l’authenticité de leur relation. À travers ce qui est dit mais aussi ce qui ne l’est pas, on s’identifie autant à leurs dialogues qu’à leurs silences. Dans cette proximité, on devient les confidents de cette histoire et de ces blessures, jusqu’à vouloir les garder comme un secret.

Finalement, par sa simplicité mais aussi sa très grande poésie, ce documentaire nous plonge dans des réflexions profondes sur nos constructions personnelles dans une société postcoloniale.

À voir : Le Journal d’une femme nwar, de Matthieu Bareyre, 2024, produit par le Théâtre de la Commune - CDN Aubervilliers et Alter Ego Production, 101 minutes, disponible sur Arte jusqu’au 7 juin 2025 (lien youtube ici).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AGENDA

Lundi 14 avril

ÉMISSION HORIZONS XXI, 9 HEURES, EN DIRECT SUR AU POSTE, AVEC COLETTE BRAECKMAN

Depuis fin janvier, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont de nouveau en guerre : le groupe rebelle M23, qui sévit dans l’est du Congo et qui est soutenu par Kigali, a fait tomber Goma et Bukavu, les grandes villes de la région du Kivu, où les troubles n’ont jamais cessé depuis trente ans. À retardement, l’Union européenne, divisée sur ce sujet, a finalement pris des sanctions contre le Rwanda… Dans la foulée, le président rwandais, Paul Kagame, a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique, tandis que la France, qui s’est rapprochée de Kigali, essaye de sauver les apparences dans un jeu d’équilibriste précaire. Entre richesses minières et ambitions expansionnistes, quelles sont les causes réelles de cette nouvelle guerre dans l’est du Congo ? Pour en parler, nous recevons Colette Braeckman, grande reporter belge, spécialiste de la région des Grands Lacs et autrice de nombreux ouvrages sur le Congo et le Rwanda. Avec Michael Pauron, coordinateur d’Afrique XXI.

Samedi 19 avril

UN MOMENT ENSEMBLE AVEC ORIENT XXI

Vous pouvez dès à présent prendre votre billet en cliquant sur ce lien.

Samedi 19 avril, à partir de 18h30

FGO Barbara, 1 rue Fleury, 75018 Paris

Prévente 13 € ; Tarif plein 16 €

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LES ARTICLES DE LA SEMAINE

Journalisme au Burkina Faso : se soumettre ou disparaître

Parti pris Le 24 mars 2025, comme une dizaine d’autres journalistes avant eux, Guézouma Sanogo et Boukari Ouoba ont été enlevés par le régime burkinabè et emmenés vers une destination inconnue. Les deux principales organisations professionnelles du pays qu’ils dirigeaient, l’Association des journalistes du Burkina Faso et le Centre national de presse Norbert Zongo, se voient ainsi décapitées.

Par Serge Chams

Derrière l’expulsion de la Gaîté Lyrique à Paris, une violence institutionnelle

Reportage Le 18 mars, 450 mineurs non accompagnés ont été expulsés d’un théâtre parisien. La violence déployée à leur encontre par les forces de l’ordre est le produit d’une politique d’invisibilisation et de suspicion largement relayée par l’extrême droite et certains médias.

Par Alexia Sabatier

Rwanda. La grande colère de Paul Kagame contre la « petite » Belgique

Analyse La rupture des relations diplomatiques avec l’ancien colonisateur, le 17 mars, est un épisode de plus dans la longue et tumultueuse histoire entre Kigali et Bruxelles. Victime personnelle du retournement d’alliance des Belges en 1959, le chef de l’État rwandais a cependant pris une décision qui pourrait avoir des conséquences plus larges.

Par Colette Braeckman

Joe Modise, le chef de l’armée clandestine qui est venu à bout de l’apartheid

Entretien Un livre collectif raconte l’histoire de celui qui a été le commandant de la branche armée du Congrès national africain avant d’accompagner, comme ministre de la Défense de Nelson Mandela, la transition des forces armées sud-africaines vers une armée mixte et démocratique. Joe Modise a été un acteur central des luttes de libération en Afrique australe, comme le raconte l’un de ses frères d’armes qui a supervisé l’ouvrage, Ronnie Kasrils.

Par Victoria Brittain

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In english

Joe Modise. 30 years heading the army which defeated apartheid

Interview A collective book tells the story of the man who was the commander of the armed wing of the African National Congress before accompanying, as Nelson Mandela’s Minister of Defence, the transition of the South African armed forces towards a mixed and democratic army. Joe Modise a central player in the liberation struggles in southern Africa, as recounted by one of his brothers in arms who supervised the book, Ronnie Kasrils.

By Victoria Brittain

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En español

« El problema de la propiedad de la tierra es el cáncer de Sudáfrica »

Entrevista La ley sobre la propiedad de la tierra adoptada por Sudáfrica el 24 de enero ha provocado las iras de Donald Trump, que acusa al país de « discriminación racial » contra la minoría blanca. Sin embargo, para comprender lo que hay en juego respecto a esta ley hay que volver la mirada a la historia, marcada por el continuo expolio de la tierra por parte de los colonos blancos. La politóloga Marianne Séverin esboza los principales capítulos de una lucha muy larga.

Por Nathalie Prévost, en el medio Rebeliо́n

Vous aimez notre travail ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.