Dans De la démocratie en Françafrique. Une histoire de l’impérialisme électoral, publié à La Découverte en janvier 2024 (lire les bonnes feuilles ici), la journaliste Fanny Pigeaud et l’économiste Ndongo Samba Sylla s’intéressent à un angle mort de la Françafrique : la « démocratie » telle qu’elle a été façonnée dans les colonies françaises et recyclée après les indépendances. Ils retracent deux siècles d’une histoire marquée par d’incessantes ingérences de la France et par l’instrumentalisation récurrente – si ce n’est permanente – des processus électoraux par les élites politiques. Mais ils prennent soin aussi d’interroger la notion même de démocratie, en rappelant qu’elle n’a pas toujours été ce modèle présenté aujourd’hui comme idéal. Le système représentatif, écrivent-ils, « repose au départ sur le déni du suffrage universel puis sa liquidation à travers de nombreux procédés ». Autrement dit : il s’agit d’une illusion.

Régulièrement présenté – à tort selon eux – comme une « vitrine démocratique » sur le continent africain, le cas du Sénégal est intéressant. Dans un chapitre intitulé « Derrière la “vitrine démocratique” sénégalaise : l’eugénisme électoral », ils décryptent les nombreuses stratégies qui ont permis à Macky Sall de se faire réélire dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2019 (avec 58 % des voix), en dépit d’une forte contestation dans le pays : instrumentalisation de la justice pour éliminer les adversaires les plus sérieux, manipulation du fichier électoral pour se débarrasser des électeurs les moins fiables, recueil de données personnelles à une échelle industrielle… Autant de moyens bien plus subtils qu’un vulgaire bourrage d’urnes (comme on a pu le voir aux Comores en janvier) qui lui ont permis de s’assurer de rester au pouvoir avant même que les électrices et les électeurs ne se rendent dans les urnes, et avec l’assentiment de la communauté internationale.

N’avait-il pas les mêmes assurances cette année ? La question se pose alors que Macky Sall a, le 3 février, annulé le processus électoral seulement trois semaines avant le premier tour de la présidentielle, au prétexte d’une crise institutionnelle fabriquée de toutes pièces par son propre camp. Dans l’entretien qui suit, Ndongo Samba Sylla établit un lien entre ce coup d’État institutionnel et les deux notions de l’« eugénisme électoral » et de l’« impérialisme électoral » qu’il développe avec Fanny Pigeaud.

Une décision « conforme à l’histoire de la Françafrique »

Rémi Carayol : Situez-vous la décision de Macky Sall d’annuler le processus électoral dans la longue histoire de ce que vous appelez l’“impérialisme électoral”, ou s’agit-il, selon vous, de tout autre chose ?

Ndongo Samba Sylla : À mon sens, cette décision s’inscrit dans la longue histoire de l’impérialisme électoral de la France en Afrique. Depuis 1960, dans les 16 pays que nous avons étudiés, il y a eu à peu près 150 dirigeants. Or quand on observe cette liste, on ne trouve pas vraiment de civil de moins de 50 ans qui se soit levé ne serait-ce qu’un peu contre la Françafrique, et qui soit arrivé au pouvoir via des élections « normales ». Avec la présidentielle sénégalaise initialement prévue le 25 février, pour la première fois sans doute, un jeune dissident de la Françafrique pouvait triompher, en la personne de Bassirou Diomaye Faye [le candidat du Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) d’Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, NDLR], actuellement en prison [depuis avril 2023, accusé d’« atteinte à la sécurité de l’État, appel à l’insurrection et association de malfaiteurs », NDLR]. Donc, lorsque Macky Sall annonce le report des élections, c’est conforme à l’histoire de la Françafrique et à la logique de l’impérialisme électoral. Décevant, mais pas surprenant.

Rémi Carayol : Il semble toutefois que la France n’est pas à l’origine de cette décision – selon plusieurs sources, elle a même été prise de court… D’autres raisons, propres au Sénégal, peuvent expliquer le refus de Sall de voir la mouvance Sonko arriver au pouvoir.

Ndongo Samba Sylla : Cela est possible. Cependant, nous sommes dans une logique structurelle. Parfois, ce sont les acteurs africains eux-mêmes qui s’appuient sur la France pour rester au pouvoir, sans que les dirigeants français n’aient pris les devants, comme nous le montrons dans notre livre. Les raisons de ce report sont multiples. Tout le monde semblait dire qu’Amadou Ba [le candidat de la mouvance présidentielle, NDLR] ne pouvait pas gagner. Peut-être même n’aurait-il pas atteint le second tour.

À l’évidence, ce n’était pas le « bon cheval ». Il fallait donc se donner du temps – surtout maintenant qu’il y a une nouvelle rente avec l’exploitation à venir du pétrole et du gaz. En outre, il y a visiblement des failles dans le fichier électoral. Peut-être ont-ils voulu se donner du temps pour le revoir afin qu’il réponde à leurs intérêts. Autrement dit : ils n’ont pas le bon candidat, ils n’ont pas le bon fichier, et ils savent que s’ils perdent le pouvoir ils devront rendre compte.

« On ne peut pas parler d’une démocratie » pour le Sénégal

Rémi Carayol : Dans les médias français, le Sénégal est souvent présenté comme un modèle démocratique en Afrique, une « vitrine »… Une réputation que vous contestez. Pour quelles raisons ?

Ndongo Samba Sylla : Il faut déjà aborder cette question de manière générale. C’est ce que l’on fait dans le premier chapitre de notre livre : on rappelle que le système représentatif n’est pas la démocratie. Il peut y avoir des conquêtes démocratiques, mais la nature de ce système politique n’est pas démocratique. Nulle part dans le monde. Dans le cas du Sénégal, on ne peut pas parler d’une démocratie car celle-ci n’a jamais été dans les pratiques politiques des élites, ni dans le fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a rarement été du côté du peuple. À chaque fois qu’un président voulait quelque chose – comme en 2012, quand Abdoulaye Wade a voulu faire un troisième mandat – ses membres ont dit : « oui c’est valide ». L’esprit démocratique au Sénégal se retrouve dans les luttes des Sénégalais pour conquérir et défendre leurs droits, pas dans les institutions.

Les Sénégalais aiment bien se croire exceptionnels, mais ils ne le sont pas. On confond démocratie et stabilité politique. Or mon analyse de la stabilité politique du Sénégal est qu’elle tient à deux raisons, et aucune n’est due à un soi-disant exceptionnalisme qui serait lié au fait que l’on voterait dans ce pays depuis le XVIIIe siècle ! La première raison est que l’on n’a jamais eu de dirigeant au pouvoir qui ait contesté le pacte colonial. Le seul à l’avoir fait, c’est Mamadou Dia, en 1962. Il voulait emprunter une voie nationaliste. Mais la France était derrière Léopold Sédar Senghor, et Jacques Foccart [le conseiller Afrique de Charles de Gaulle, NDLR] a estimé qu’il était alors temps d’en finir avec Dia. La France a soutenu Senghor. Aucun des présidents qui lui ont succédé – ni Abdou Diouf, ni Abdoulaye Wade, ni Macky Sall – n’a contesté ce système. Aucun n’a remis en cause les bases militaires, le franc CFA, etc.

Ce que les Sénégalais ne veulent pas entendre, c’est que la France a joué un rôle majeur dans cette stabilité politique, tout comme elle l’a fait pour le Cameroun par exemple, pays où il n’y a jamais eu de coup d’État militaire. En 1968, quand Senghor est débordé par les manifestations, il propose au chef d’état-major, Jean-Alfred Diallo, de prendre le pouvoir. Mais ce dernier refuse. Pourquoi ? Parce que l’année d’avant il avait été tenté de prendre le pouvoir, mais la France lui avait fait comprendre qu’elle ne le laisserait pas faire, selon Jacques Foccart. Ce n’est pas propre au Sénégal. On retrouve cette influence pour préserver la stabilité politique dans les quatre pays clés de la Françafrique : Gabon, Cameroun, Côte d’Ivoire et Sénégal. C’est pourquoi je dis que cette stabilité politique n’est pas une stabilité démocratique.

Le deuxième facteur explicatif de cette stabilité, c’est que le Sénégal n’a longtemps eu, pour seules richesses, que les arachides et le poisson – et un peu de phosphate. Pas de quoi attiser les convoitises. Ce n’est que récemment que l’on a découvert le pétrole et le gaz. Et on voit d’ailleurs que cela suscite des appétits au sein de la classe politique et aussi au niveau international. Je me suis toujours dit que le jour où nous nous résoudrions à mettre fin à la Françafrique, nous verrions ce qui nous arriverait. Et là, on a une génération de leaders politiques qui veulent rompre avec ce système...

« Des manipulations plus sophistiquées qu’ailleurs »

Rémi Carayol : Venons-en à l’« eugénisme électoral » pratiqué selon vous au Sénégal lors de l’élection présidentielle de 2019. Qu’entendez-vous par là ?

Ndongo Samba Sylla : L’eugénisme électoral est un concept qui fait référence à deux choses. La première : qui peut être candidat. La deuxième : qui peut voter – c’est-à-dire qui a la capacité effective de voter, pas le droit théorique inscrit dans la loi. Cela permet d’affirmer que, dans certains pays qui ont la réputation d’être des démocraties, comme le Sénégal, les techniques de fraudes et les manipulations sont plus sophistiquées qu’ailleurs. Ici, l’avantage électoral est acquis avant même le jour du scrutin.

Pour illustrer cela, nous avons pris le cas de la présidentielle de 2019, qui est un cas très intéressant. La coalition autour de Macky Sall savait qu’il ne pouvait pas gagner au premier tour si certains candidats se présentaient, et qu’il fallait éviter un second tour, qui est généralement « fatal » au candidat au pouvoir, car il est perçu comme un référendum. Pour gagner au premier tour, il a donc fallu éliminer des candidats. Ça a été le cas de Karim Wade et de Khalifa Sall [Leur candidature a été rejetée en raison de condamnations judiciaires, le premier pour « enrichissement illicite » en 2015, le second pour « escroquerie sur les deniers public » en 2018, NDLR].

Mais cela n’a pas suffi. Le gouvernement a également agi sur le fichier électoral. En croisant les données du ministère de l’Intérieur – qui sont publiques – concernant la carte électorale, et les données démographique de l’ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie), on s’est rendu compte que là où l’opposition était censée gagner, la croissance du nombre des électeurs avait été faible. Le meilleur exemple c’est le département de Dakar [plutôt acquis à l’opposition, NDLR] : entre 2012 et 2019, le nombre d’électeurs a diminué de 19 000, alors qu’il aurait dû augmenter de plusieurs dizaines de milliers. À l’inverse, prenons le Fouta [plutôt favorable à Macky Sall, NDLR], où il y a quatre départements [Podor, Matam, Ranerou et Kanel, NDLR]. Cette zone représentait 6 % de l’électorat en 2012, et entre 2012 et 2019, elle a vu le nombre d’électeurs augmenter de 153 000, plus que le département de Dakar, qui concentrait pourtant 30 % de l’électorat en 2012. Dans un de ces départements, celui de Ranerou, très pauvre, très rural, avec un âge médian de 14 ans, l’électorat a doublé, passant de 12 000 à 24 000 (en arrondissant), soit une augmentation du même ordre que celle de la population, alors que près de deux tiers de celle-ci n’avait pas de pièce d’identité valide, selon les données officielles. Tout cela nous permet d’affirmer que l’eugénisme électoral a été à l’œuvre en 2019 et a bénéficié à Macky Sall.

La volonté du peuple, « une limite » aux manipulations

Rémi Carayol : La question que l’on peut se poser est : si cela a fonctionné en 2019, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas en 2023 ? On a vu que la justice a à nouveau été mobilisée pour éliminer le principal adversaire du pouvoir, Ousmane Sonko. Cela signifie-t-il que le gouvernement n’a pas pu travailler sur le fichier électoral ?

Ndongo Samba Sylla : C’est une bonne question... Ce qu’il faut noter, c’est que parfois il y a une limite objective à cette stratégie. Et la limite aujourd’hui, c’est « la volonté du peuple ». Quand le peuple dit « ça suffit », vous avez beau employer des artifices, cela ne fonctionne pas. On peut constater qu’il y a aujourd’hui une vigilance populaire importante – comme à chaque fois qu’une élection est précédée de tensions.

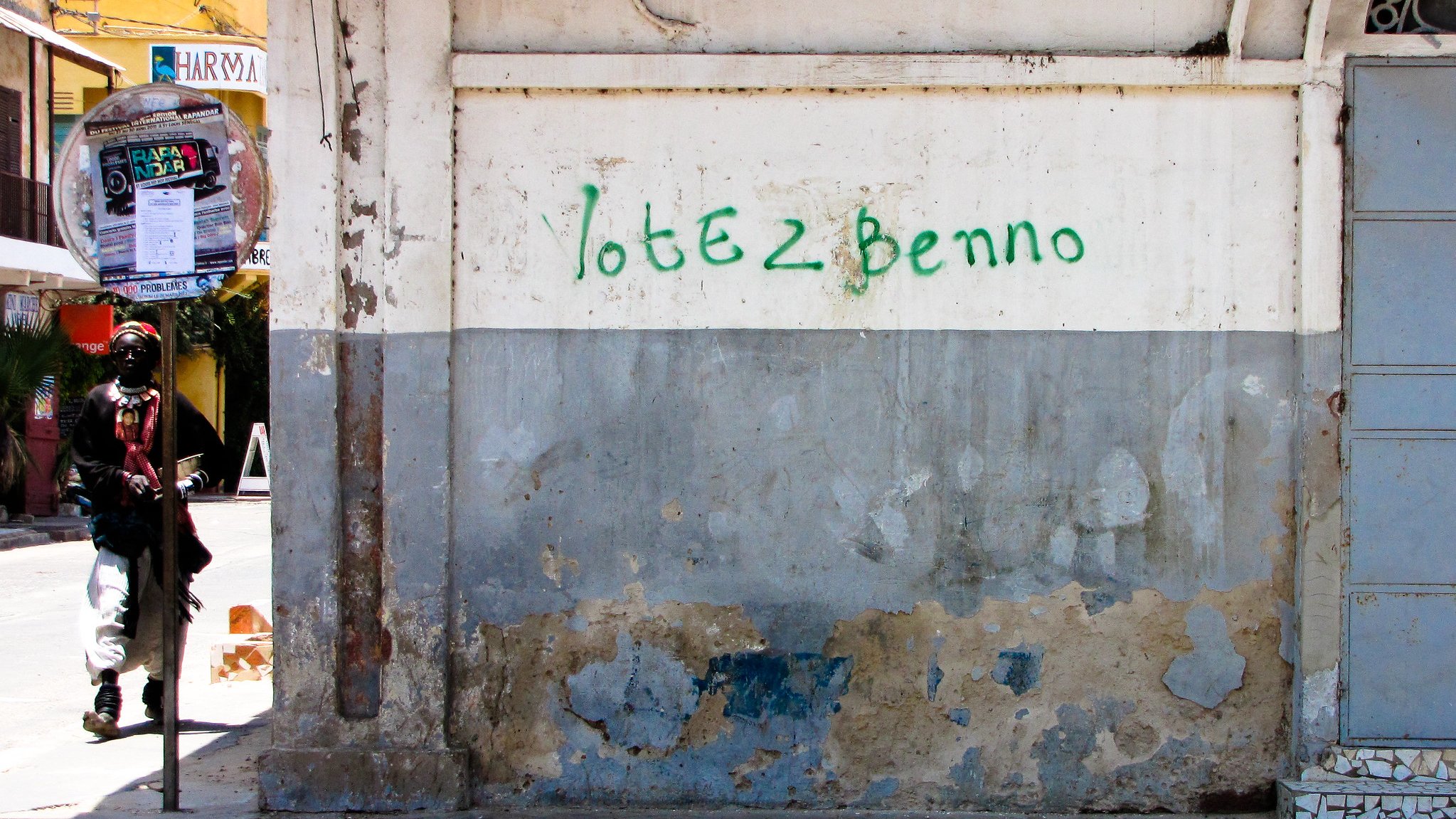

En outre, la mouvance au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, avec un vivier de 1,5 million d’électeurs potentiels (leur score lors des dernières législatives, en 2022), s’est fissurée : deux anciens Premier ministres, Aminata Touré et Mahammed Boun Abdallah Dionne, en sont partis, ainsi que l’ancien ministre de l’Intérieur (et maire de Linguère) Aly Ngouille Ndiaye, qui avait organisé l’élection de 2019. À l’époque, ce dernier avait annoncé qu’il ferait tout « pour que ceux qui veulent voter pour Macky Sall puissent voter pour Macky Sall ». Son cas est intéressant : dans le département de Linguère, entre 2012 et 2017, il n’y a eu que 8 100 personnes enrôlées dans le fichier électoral ; mais en deux mois, en 2018, entre le 1er mars et le 30 avril – en réalité en une quarantaine de jours si l’on enlève les dimanches et les jours fériés –, 15 000 nouveaux électeurs ont pu être inscrits. Ce alors que 40 % de la population de ce département n’a pas de pièce d’identité... Aujourd’hui, certaines de ces pratiques d’eugénisme électoral sont connues. L’opposition sera sans doute aux aguets.

Rémi Carayol : Dans le livre, vous soulevez également la question du parrainage citoyen1. Selon l’opposition, cette loi vise à éliminer des adversaires de la course à la présidentielle. Par quel truchement ? N’est-ce pas un moyen au contraire de sensibiliser les citoyens et de permettre à des hommes et des femmes « hors système » de pouvoir se présenter ?

Ndongo Samba Sylla : Le parrainage citoyen a ses défenseurs. En 2017, il y avait par exemple 47 listes aux élections législatives. C’est trop. Le parrainage peut permettre de limiter le nombre de candidats. Mais au Sénégal le système a été organisé d’une manière totalement archaïque. On dit aux candidats : « vous devez trouver des “parrains” ». Mais ils ne peuvent pas avoir l’assurance que leur « parrain » n’a pas donné son parrainage à un autre candidat. Et s’ils se trompent d’un chiffre ou sur la graphie, c’est mort. Il peut en outre y avoir des doublons. Résultat : en 2019, ceux qui ont soumis leur liste en dernier au Conseil constitutionnel avaient plus de chances d’avoir des doublons. Ce qui a souvent entraîné leur invalidité.

Un candidat a porté plainte auprès de la Cour de justice de la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui a rendu un arrêté dans lequel elle estime que ce système viole le secret du vote, car elle revient à demander aux électeurs d’exprimer leur choix à l’avance, et viole le droit de participer librement aux élections. Dans d’autres pays, le parrainage des citoyens et des élus a permis d’exclure certains adversaires politiques, comme au Bénin et en Côte d’Ivoire.

« L’exclusion des jeunes est terrible »

Rémi Carayol : Vous écrivez que les jeunes sont les principales victimes de l’eugénisme électoral. Pour quelles raisons ?

Ndongo Samba Sylla : Depuis le temps du Parti socialiste [PS, au pouvoir de 1960 à 2000, NDLR], la jeunesse est le groupe social le plus contestataire, notamment dans les villes. En 2022, au Sénégal, sur le fichier électoral, il y avait moins de 87 000 jeunes de 18 à 20 ans, alors que leur population, dans l’absolu, est de 1 million. Quant aux 18-30 ans, 2,2 millions d’entre eux ne sont pas inscrits dans le fichier électoral. Alors, on peut expliquer cela par le fait que les jeunes n’ont pas l’esprit civique. Mais on peut aussi en rendre compte par des stratégies du pouvoir. Par exemple, l’année dernière, il y a eu une révision des listes électorales. Certaines années, cette révision durait six mois. Cela permettait aux gens de s’organiser. Mais en 2023, Macky Sall a décidé qu’elle ne se ferait que dans une période d’un mois, en avril-mai. Avec les dimanches et les jours fériés, cela laissait en réalité moins d’une vingtaine de jours pour s’enrôler. On avait un potentiel de 2,5 millions de nouveaux électeurs et, au bout du compte, il n’y en a eu que 280 000 qui ont réussi à s’enrôler… La société civile a demandé un délai, mais cela lui a été refusé. S’il y avait une réelle politique pour favoriser l’inscription électorale des jeunes, le délai aurait été plus long.

Rémi Carayol : Cette volonté d’exclure les jeunes est-elle systémique, ou est-elle liée au contexte actuel, avec un mouvement, le Pastef, qui plaît à la jeunesse mais qui déplaît fortement au pouvoir ?

Ndongo Samba Sylla : Les deux. C’est quelque chose de systémique qui a pris du relief avec l’avènement du Pastef. Ce mouvement mobilise les jeunes. En mars 2021, ce sont des jeunes qui ont été tués durant les manifestations. La plupart avaient moins de 23 ans. Et en juin 2023, c’étaient des jeunes aussi.

Rémi Carayol : Cela revient à jouer avec le feu. Vous affirmez que ceux qui manifestent dans la rue ne sont pas ceux qui votent. Vous écrivez : « L’eugénisme électoral fait que le verdict des urnes n’est pas forcément un bon baromètre de popularité. [...] À force de manipuler le thermomètre, il finit par ne plus donner la bonne information ». Cela peut-il expliquer les récents épisodes de violence, comme en 2021 et en 2023 ?

Ndongo Samba Sylla : Pas seulement les manifestations, mais aussi le fait de « voter avec ses pieds » comme on dit, c’est-à-dire de prendre les bateaux de fortune pour rejoindre l’Europe ; d’autres accumulent des sommes conséquentes pour tenter d’entrer aux États-Unis depuis le Nicaragua. J’ai vu un reportage l’année dernière dans lequel les jeunes déclarent être prêts à prendre les pirogues si Sonko ne gagne pas. C’est très inquiétant. Tous ces jeunes risquent de mourir si leur candidat n’est pas élu. Cette exclusion des jeunes est terrible. Quelque part, ce qu’ils disent, c’est qu’ils n’existent pas, ni sur le plan économique ni sur le plan politique. Cette absence de perspectives est très dangereuse.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Selon une loi votée en 2018, les « candidats à la candidature » présidentielle doivent réunir les signatures exclusives d’au moins 0,8 % de l’électorat (soit près de 53 000 personnes), avec l’obligation additionnelle de décrocher au moins 2 000 signatures dans sept des quatorze régions du Sénégal.

2Selon une loi votée en 2018, les « candidats à la candidature » présidentielle doivent réunir les signatures exclusives d’au moins 0,8 % de l’électorat (soit près de 53 000 personnes), avec l’obligation additionnelle de décrocher au moins 2 000 signatures dans sept des quatorze régions du Sénégal.