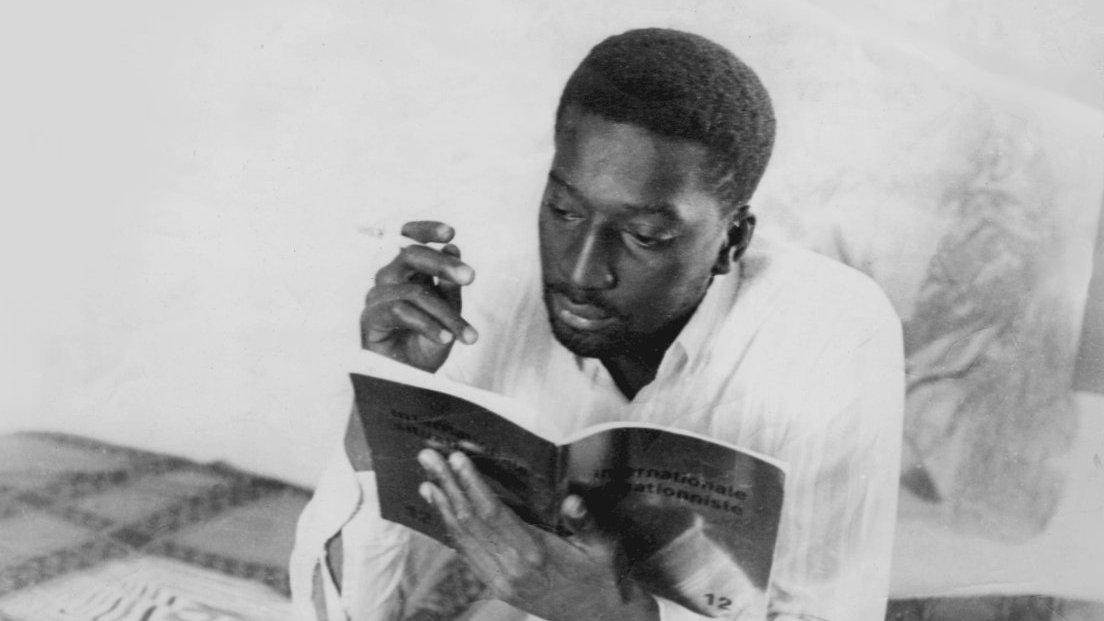

Le 11 mai 1973, le corps d’Omar Blondin Diop était retrouvé sans vie dans sa cellule de la prison de Gorée, au large de Dakar. Cinquante-deux ans après sa mort dans des circonstances controversées, l’ombre de l’activiste plane plus que jamais sur le Sénégal, notamment depuis que l’historien Florian Bobin, chercheur à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (et collaborateur occasionnel d’Afrique XXI), lui a consacré une biographie et de nombreuses conférences.

Publié en 2024 chez Jimsaan, une maison d’édition dakaroise, et préfacé par le penseur sénégalais Boubacar Boris Diop, Cette si longue quête. Vie et mort d’Omar Blondin Diop retrace, à l’aide d’une multitude d’archives, de témoignages, d’anecdotes et de photographies, le parcours extraordinaire de ce jeune révolté qui, malgré sa courte existence (il est mort à l’âge de 26 ans), semble avoir vécu mille vies. Il fut tout à la fois un brillant étudiant, un sulfureux agitateur, un acteur remarqué (dans un film de Jean-Luc Godard, La Chinoise), un maoïste passionné et un activiste téméraire. Passant des barricades de Mai-1968 à Paris aux camps d’entraînement des fedayins palestiniens en Syrie, du prestigieux lycée Louis-le-Grand (incubateur de l’élite française) aux infâmes geôles de Bamako, celui qui a imaginé plusieurs scenarii pour faire tomber le régime de Léopold Sédar Senghor a d’autant plus marqué son époque qu’il a quitté ce monde en martyr.

« C’est tout simple, écrit Boubacar Boris Diop dans la préface, dans notre histoire politique, Omar est bien la seule individualité qui ait, en elle-même, une telle puissance d’évocation. »

Avec cette biographie qui se lit comme un roman, Florian Bobin rend justice à « Blondin » : il rappelle qu’il ne fut pas seulement un beau parleur issu de la bourgeoisie sénégalaise, ni un bon acteur qui se mouvait naturellement au sein de l’élite parisienne, mais qu’il fut aussi et surtout un homme d’action, prêt à mettre en pratique ses grandes idées, quitte à perdre la vie ; il démontre qu’il fut, à l’instar d’un Frantz Fanon, bien plus qu’un révolutionnaire de salon, et qu’il n’hésita pas à se « salir » les mains pour faire avancer sa soif de justice.

Dans le passage qui suit, extrait du chapitre 7 intitulé « By any means necessary » (« Par tous les moyens possibles »), l’historien retrace l’aventure folle qui les a menés, en 1971, lui et quelques camarades de lutte, dans les camps de la résistance palestinienne, puis à Alger auprès des Black Panthers et enfin à Bamako, jusqu’à ce qu’il soit arrêté et extradé vers le Sénégal, où il sera condamné, en mars 1972, à trois ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État ». (Les intertitres sont de la rédaction d’Afrique XXI.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En route pour les camps palestiniens

« L’imposante horloge du parvis glacé de la gare de Lyon réfléchit les derniers rayons du soleil couchant. L’hiver est rude, l’un des plus froids jamais observés. Tous les camarades sont là. Paloma, Alymana et... Hamadou, saxophoniste bohème nonchalant. Omar a décidé, au dernier moment, qu’il participerait au voyage, lui qui a toujours été fasciné par les musiciens. Aly est visiblement irrité, mais le coup est parti. Traversant le hall d’attente avec le strict minimum – quelques jeans, des chemises Lacoste, un blouson, une écharpe en laine et assez de liquide pour tenir les mois à venir – Omar jette un œil au tableau d’affichage. Le chef de gare saisit son sifflet argenté : départ imminent. Il fait encore nuit quand le Direct-Orient-Express traverse la frontière suisse. Les Renseignements français sont aussitôt informés :

Passage à la frontière

DIOP Omar

Faisant l’objet de la fiche M.R. 69/756

Sorti le 11 mars 1971 par train 155 à 6h05

Poste frontière de Vallorbe (gare)

Venant de Paris

Allant à Istanbul

Plus jeune, Omar a lu Le Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie, mais jamais il ne se serait imaginé arpenter le mythe. L’odyssée émerveille, parvient même à dissimuler la rancune de l’arrivée impromptue du camarade inconnu. Milan. Le San Siro se remet tout juste de la victoire maîtrisée, le samedi précédent, de l’Internazionale dans le derby della Madonnina, relançant la course pour le Calcio. Venise. Comme en 68, intellectuels et artistes de gauche envisagent le boycott du festival international de cinéma – la Mostra – prévu pour l’été. Ljubljana, Zagreb. Les paysages désolés de la Yougoslavie révèlent l’âpre réalité quotidienne des bureaucraties communistes d’Europe de l’Est. Belgrade. Les Sénégalais quittent discrètement la première classe pour la deuxième afin d’échapper au contrôleur en mission.

Sofia. Le haut-fonctionnaire turc en costume-cravate détonne dans cette cabine de jeunes fumeurs barbus. La frontière turque franchie, s’amorce un conte de fée, morne. De la neige, éclatante, sur des kilomètres, sans une âme autour. Les wagons avancent malgré tout sur le manteau de laine blanche que sont devenues les plaines de la Thrace orientale. Sur les flancs de sa fermeture éclair géante, seuls des camions de l’OTAN émergent, les uns après les autres, de sous terre.

Istanbul. L’altercation avec un chauffeur de taxi à deux doigts de les abandonner à l’entrée d’un camp de GI américains a failli compromettre le plan. Le Bosphore dépassé, les militants embarquent dans un deuxième train qui se rend au sud, en Syrie. Là-bas, ce doit bien être un homme sur deux qui porte l’uniforme militaire. Déclinaisons de l’arc-en-ciel : gris, noir, bleu, vert foncé, blanc. Les regards sont sombres, sévères. Le général Hafez el-Assad vient de prendre le pouvoir. D’Alep, un camion les emmène à Damas. À la tombée de la nuit, au-dessus du plateau du Golan, ils arrivent au camp. De l’arme de la critique à la critique par les armes. Dans la pénombre, des voix. Aly est surpris de croiser des Palestiniens noirs aux côtés de militants du Front de libération nationale de l’Érythrée, en lutte contre la monarchie éthiopienne. À vue de nez, le camp doit abriter au moins une centaine de combattants. Un container sert de bureau préfabriqué au commandement d’officiers du Fatah, principale composante de l’Organisation de libération de la Palestine. Sommaire, mais avec le nécessaire : chaises, tables, machines à écrire, téléphones.

Omar découvre leur nouveau logement ; une tente rectangulaire vert olive d’une quinzaine de mètres carrés dans laquelle quatre matelas éponge ont été disposés sur une grande natte. Un cinquième, déjà occupé, est celui de Guy, jeune communiste français, enfant de la banlieue rouge, la vingtaine à peine. […]

Shay, khubz, zaytun

Il est cinq heures, Beit Nayim s’éveille. Au son du clairon, les camarades bondissent, le saxophoniste renâcle. En avant pour une heure de conditionnement physique. Dix kilomètres de course, musculation, escalade ; le tout chantant à la gloire du peuple palestinien. Un officier mène la marche :

– Fida’ī ! Fida’ī ! Fida’ī !

Retour au camp pour un petit-déjeuner rudimentaire. Shay, khubz, zaytun ; thé, pain et olives cueillies du champ d’à côté. Place maintenant aux exercices de maniement des armes. On y apprend à viser (sur des boîtes en métal pour l’heure), éviter le recul de troupes, fabriquer des explosifs et entretenir son arme. La kalachnikov, pire ennemi et compagnon fidèle, doit savoir être démontée et remontée, avec sa centaine de pièces, en pleine obscurité – le front l’exige. Enfin, la journée s’achève par des techniques de combat : reptation et traversée de barbelés. Le vent chaud de Khamsin, en provenance des étendues désertiques d’Égypte, rend le terrain impraticable après quatorze heures.

Les permissions du week-end constituent la seule distraction hors du camp. En car, Damas est à une heure. À force de manger des olives et du pain sec à longueur de journée, le poulet grillé de la rue, accompagné d’un peu de salade, est devenu le plus savoureux des luxes gastronomiques. Une poignée de films américains sont à l’affiche des quelques cinémas de la ville. Les soldats qui patrouillent les rues observent, avec méfiance et curiosité, ces jeunes Africains sourire. Un après-midi, le commandant du camp les reçoit même dans sa maison basse de banlieue, où s’étendent les quartiers palestiniens.

Sous la tente, le transistor de Guy leur fait découvrir les cantatrices Oum Kalthoum d’Égypte et Fayrouz du Liban. Avec l’intensité du départ de Paris, Omar n’a emmené qu’un livre avec lui – un album sur les armes – mais se console avec quelques journaux piochés à Damas. Les Sénégalais passent le temps, boivent du thé, fument, bavardent. Le plan est en marche. Une fois la formation achevée, pourquoi pas implanter une unité de guérilla, type foco, non loin du Sénégal ? Ou, mieux, enlever une personnalité politique en échange des camarades ? L’ambassadeur de France, tiens ! En s’assurant de se procurer des armes en amont.

« Le plan est foireux »

Une mutinerie a éclaté dans le camp : certains radicaux au sein du Fatah, portés par les discours de Georges Habache du Front populaire de libération de la Palestine, ouvertement marxiste (les Sénégalais ont dû se contenter de Beit Nayim, mais auraient aussi préféré rejoindre une base du FPLP), estiment que l’intensité actuelle de la lutte est insatisfaisante. Seule la venue de Salah Khalaf, numéro deux du Fatah, a su calmer ce début de sécession. Sans attendre, on entend parler d’une attaque israélienne sur le plateau du Golan occupé. Le mouvement palestinien est en recul depuis ses tentatives de déstabilisation de la monarchie jordanienne réprimées dans le sang par le roi Hussein, soutenu par l’Oncle Sam (Septembre noir, comme on s’en rappelle).

Les officiers du camp mobilisent les Fedayins qui iront aux combats. Omar, Paloma et Aly sont prêts à y laisser leur vie. Hors de question pour le commandement : non seulement ils n’ont pas achevé leur formation militaire, mais, surtout, s’ils tombent dans les mains de l’ennemi, la rumeur d’une infiltration par des mercenaires africains serait préjudiciable à la lutte. Le camp se vide en soirée. Moins de la moitié rentrera du front. Guy n’est pas réapparu depuis.

C’en est trop pour le saxophoniste Hamadou. Mourir en martyr anonyme dans un désert perdu pour la cause d’inconnus ? Plutôt trahir. Un dimanche de mi-avril, s’assurant que ses camarades vadrouillent encore à Damas, il fouille dans les affaires, trouve le pactole de Sylvina Boissonnas et disparaît à jamais. Au retour à la tente, le cauchemar. Les camarades découvrent le forfait. Remonté, Aly suspecte Hamadou d’avoir été en mission de sabotage.

– Écoutez les gars, le plan est foireux, s’emporte-t-il. Il y a trop d’improvisations, ça tient pas la route ! Ça marche pas ! On s’est embarqué dans un délire, rien n’est coordonné, rien n’est clair ! Moi, je retourne à Paris.

– Tu veux juste retourner à Paris pour voir ta femme, rétorque sèchement Omar.

– Omar, c’est toi qui as tout foutu en l’air. On s’était entendu tous les trois, tu nous emmènes ce type qu’aucun de nous ne connaissions. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne te suis plus.

Aly fulmine. Ce n’est qu’un simple incident, une étape dans l’histoire quelque part, juge Omar, agacé par la réaction de son camarade. Il avait conservé quelques billets sur lui, assez pour prendre l’avion depuis Beirut. Ce ne sera qu’une escale pour Aly.

Alger, capitale de la révolution

À Alger, les Panthers ont reçu l’instruction d’accueillir les jeunes Sénégalais. Leur dirigeant Eldridge Cleaver, avec qui Omar avait échangé depuis Paris, est encore à Brazzaville, invité par le Parti congolais du travail, à l’initiative du théoricien marxiste Ange Diawara, pour une conférence internationale en soutien aux luttes de libération des colonies portugaises en Afrique, suivie de la fête des travailleurs le 1er mai. Son afro l’auréolant, portant fièrement une veste en cuir noir de marque et des lunettes de soleil carrées, Donald Cox, spécialiste des armes à feu et Field Marshal du parti, fait alors installer Omar et Paloma dans un appartement qu’occupe une dizaine de militants célibataires dans le quartier populaire de Bab El Oued, limitrophe de la mythique Casbah. Les familles, elles, logent dans une maison en bord de mer plus au nord. En boucle, un grand ampli joue What’s Going On de Marvin Gaye…

Mother, mother, there’s too many of you crying

Brother, brother, brother, there’s far too many of you dying

You know we’ve got to find a way

To bring some lovin’ here today, yeah

Les premiers jours sont sous le signe de l’observation. Le parti, tailladé par d’incessantes infiltrations depuis des années, traverse une crise fratricide. La sortie de prison du dirigeant Huey Newton l’été précédent, d’abord célébrée, a polarisé le comité central. Depuis, Huey a exclu une vingtaine de militants, poursuivis par les autorités américaines pour avoir fomenté des attaques sur des commissariats de police. Il leur reproche une lettre ouverte qualifiant sa nouvelle direction de « pseudo-machiste, arrogante et dogmatique ». On les appelle les New York Twenty One, ces militants recherchés. Dans l’attente du procès, les camarades Richard Moore et Michael Cetewayo Tabor, accompagnés de Connie Matthews, ont fui vers Alger. Le verdict du jury doit tomber d’ici une semaine ou deux.

Rue Viviani à El Biar, le quartier des ambassades, se dresse une imposante villa blanche en stuc. Accolées à la grille de l’entrée principale, deux plaques en bronze, ornées d’une panthère noire aux crocs sortis et entourées d’une inscription, l’une en arabe, l’autre en anglais : Black Panther Party International Section. Omar et Paloma y passent leurs journées. La bibliothèque commune abrite des dizaines de numéros du bulletin hebdomadaire The Black Panther Party Newspaper. On leur pose des questions sur les perspectives de la révolution en Europe et en Afrique. Alors que les hommes font preuve d’une certaine retenue, Connie Matthews, Barbara Easley-Cox et Kathleen Cleaver facilitent leur intégration. Dans un coin, l’aiguille du tourne-disque griffe le trente-trois tours étourdi duquel, en sourdine, Miles Davis crie dans sa trompette. [...]

Des Panthers divisés

À son retour de Brazzaville, via Moscou, Eldridge, visiblement fatigué, reçoit Omar et Paloma dans son bureau. Sans tarder, le téléphone sonne. C’est Huey. Une avalanche d’insultes. La guerre se poursuit. Il accuse, une nouvelle fois, Eldridge d’avoir accueilli les fugitifs des New York Twenty One : ils auraient dû utiliser le procès comme tribune pour prononcer la condamnation de l’Amérique, ces cowards, renegades, enemies of the people. Pour Eldridge, la direction doit cesser ses compromis : il faut, sans tarder, créer des foyers de guérilla, attaquer la bête impérialiste en son cœur et rendre le pays ingouvernable. « Les membres du Black Panther Party libérés après avoir été acquittés de toutes les accusations », titre le New York Times au lendemain du procès. Mais le jugement favorable n’y change rien, la rupture est consommée depuis des mois.

Les logements sont fermés en permanence et les retours de l’ambassade ne peuvent plus se faire que collectivement, à bord d’un minibus Volkswagen nouvelle génération. Leurs jours sont comptés. Le président [Houari] Boumediène, qui a verrouillé l’appareil politique en Algérie, peut, à tout moment, lever leur immunité diplomatique ; le camp de Huey en a fait la demande et la CIA n’attend que cela. Certains des camarades sont toujours recherchés aux États-Unis, tandis que d’autres voyagent avec des faux passeports. Eldridge a commencé à préparer une demande officielle auprès du gouvernement congolais pour transférer les bureaux.

Les Sénégalais peuvent difficilement espérer un soutien diplomatique ou logistique dans de telles conditions. Ils annoncent leur départ et remercient les Panthers pour l’accueil. Pour Omar et Paloma, l’heure est venue de se rapprocher de la cible […].

[Ajout Afrique XXI : À partir d’Alger, en mai 1971, le duo projette de s’installer en Guinée, alors dirigée par Sékou Touré, un proche du père d’Omar Blondin Diop, par ailleurs sympathisant des opposants politiques au président Senghor. Mais les jeunes sont refoulés dès leur arrivée à l’aéroport : le contact qu’ils fournissent à la douane, un oncle de Blondin Diop, ministre guinéen des Travaux publics, vient d’être arrêté par le régime de Sékou Touré, en pleine liquidation politique, dans un contexte de tensions post-Opération Mar Verde de novembre 1970. Renvoyés vers Alger, les deux camarades profitent d’une escale à Bamako pour s’échapper de l’avion et s’installent chez la sœur jumelle de la mère d’Omar.]

« Mettre les intéressés hors d’état de nuire »

En cette fin d’automne, Bamako prépare l’arrivée du président Senghor en visite de bon voisinage, normalisation des relations avec les militaires oblige1. Mais pas question de répéter le fiasco Pompidou2 : les éléments subversifs doivent impérativement être appréhendés en amont. L’ambassade de France à Dakar prévient :

La présence d’Oumar Blondin Diop et Alioune Badara Sall vient d’être constatée à Bamako. Elle inquiète les autorités sénégalaises à la veille du voyage officiel du Président Senghor au Mali. L’autorité malienne doit être officiellement saisie du désir du Sénégal de mettre les intéressés hors d’état de nuire à cette occasion.

Omar n’en peut plus des allers-retours incessants des militaires à la maison et il en veut à sa cousine de les laisser se pavaner impunément pendant que les masses souffrent de leur terreur3. La mystérieuse disparition d’un keffieh damascène, pourtant enfoui au fond de sa valise, est la goutte de trop. Fou de rage, le ton explose et la couverture semi-clandestine avec. N’attendant que le moment opportun, Tiécoro Bagayoko, le directeur général des services de sécurité, débarque en fin d’après-midi pour embarquer Omar, qui résiste. Seul le renfort parviendra à le plaquer au sol puis le traîner dehors sous les regards médusés des jeunes du quartier. Ils ont trouvé la lettre de Dialo dans sa poche4. Les insultes continuent à fuser à la brigade des mœurs :

– Alors, tu fais le malin, tu joues à l’intellectuel ! vocifère Tiécoro. Mais là, maintenant, je peux te tuer comme un âne et personne n’en saura rien !

– On ne choisit pas sa mort, rétorque Omar. Le drame c’est de vivre comme un âne.

La perquisition de la maison ne tardera pas. Avant qu’ils ne viennent le cueillir à son tour, Paloma fonce dans la chambre et attrape l’arme de poing qu’un copain leur avait trouvée après l’échec libérien5. Il l’insère dans un sac plastique et accourt vers Maman Awa :

– On a un pistolet, dit-il à toute allure en lui remettant le sachet. Il vaut mieux que tu le gardes. Sinon, on peut avoir des problèmes…

Elle s’en saisit, par réflexe de protection, mais n’en revient pas. Tout est allé si vite. Les premières tortures ont déjà débuté.

Le béton brûlant des cellules surpeuplées

Menotté, Omar arrive au laboratoire de la police judiciaire pour le fichage, afro ravagé de trous consécutifs au rasage forcé. Un mois, depuis l’arrestation, qu’il n’avait pas revu Paloma. Ardoises attachées autour du cou, ils posent pour l’appareil photo. Les étroits locaux où ils sont parqués ne sont prévus que le temps d’un transit – une garde à vue ou une enquête – avant de passer devant le juge d’instruction. Ils n’ont ni lumière, ni ventilation, ni douche, ni toilettes (un simple trou collectif). Deux sorties expéditives par jour : pour le déjeuner et le dîner. Le reste du temps, torses nus à longueur d’après-midis, d’interminables gouttes de sueur ruissellent de leurs tempes pour se noyer dans le béton brûlant des cellules surpeuplées de prisonniers de droit commun – passagers – boitant pour rentrer en cellule. Plutôt mentir sur son innocence qu’une seconde de plus du calvaire de l’interrogatoire.

Des échos du tiraillement du comité militaire remontent. Un groupe d’officiers entend les traiter comme des mercenaires, statut des plus infamants. Une telle posture de fermeté permettrait au régime malien de donner des gages au Sénégal et se racheter aux yeux de la France. Mais personne ne revient vivant du bagne du Nord. D’autres jugent qu’il ne faut prendre aucun risque : ce n’est pas la peine de dégrader encore davantage l’image du pays auprès de l’opinion internationale, d’autant que les complices à Dakar ne peuvent être jugés en l’absence des deux meneurs. Peu importe s’il existe entre les deux pays un traité d’extradition. Un sombre après-midi, entourés de kaki, Omar et Paloma, menottés et affaiblis aux côtés de leur ami Thiam, chauffeur à l’ambassade sénégalaise de Bamako, sont introduits dans un avion militaire.

L’État du Sénégal prend le relais. »

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Depuis novembre 1968 et la chute du régime de Modibo Keïta, le Mali est dirigé par le lieutenant Moussa Traoré, à la tête d’une junte militaire. Depuis leur arrivée à Bamako, Omar et Paloma fréquentent de nombreux jeunes opposés au Comité militaire de libération nationale (CMLN), dont certains sont des enfants du régime déchu de Modibo Keïta : ils se retrouvent ainsi sur le radar des services de renseignement maliens, sénégalais et français.

2Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1971, pour protester contre la venue du président français Georges Pompidou à Dakar, un groupe d’une quinzaine de militants, dont deux frères cadets d’Omar Blondin Diop, incendient le Centre culturel français et une annexe du ministère des Travaux publics. Trois semaines plus tard, ils prévoient un attentat sur le cortège présidentiel mais ils sont arrêtés avant de pouvoir passer à l’action.

3La cousine d’Omar fréquente alors l’un des lieutenants du régime militaire, Karim Dembélé, qui se rend régulièrement dans la maison familiale en compagnie de son camarade Tiécoro Bagayoko, Directeur général des services de sécurité.

4Alors incarcéré à Dakar, Dialo Diop, condamné à la détention à perpétuité dans l’affaire de l’attaque déjouée contre le cortège de Pompidou, envoie une lettre à son frère aîné, Omar, pour le dissuader de mener à bien son projet d’enlèvement de l’ambassadeur de France au Sénégal. Il y explique notamment que la prison dans laquelle il est écroué, le Fort B, est « une passoire » et que lui et ses camarades pourront s’évader d’eux-mêmes.

5En préparation du plan d’évasion de leurs camarades emprisonnés à Dakar, Omar et Paloma s’étaient rendus jusqu’à Monrovia, au Liberia, pour se procurer des armes, sans succès.

6Depuis novembre 1968 et la chute du régime de Modibo Keïta, le Mali est dirigé par le lieutenant Moussa Traoré, à la tête d’une junte militaire. Depuis leur arrivée à Bamako, Omar et Paloma fréquentent de nombreux jeunes opposés au Comité militaire de libération nationale (CMLN), dont certains sont des enfants du régime déchu de Modibo Keïta : ils se retrouvent ainsi sur le radar des services de renseignement maliens, sénégalais et français.

7Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1971, pour protester contre la venue du président français Georges Pompidou à Dakar, un groupe d’une quinzaine de militants, dont deux frères cadets d’Omar Blondin Diop, incendient le Centre culturel français et une annexe du ministère des Travaux publics. Trois semaines plus tard, ils prévoient un attentat sur le cortège présidentiel mais ils sont arrêtés avant de pouvoir passer à l’action.

8La cousine d’Omar fréquente alors l’un des lieutenants du régime militaire, Karim Dembélé, qui se rend régulièrement dans la maison familiale en compagnie de son camarade Tiécoro Bagayoko, Directeur général des services de sécurité.

9Alors incarcéré à Dakar, Dialo Diop, condamné à la détention à perpétuité dans l’affaire de l’attaque déjouée contre le cortège de Pompidou, envoie une lettre à son frère aîné, Omar, pour le dissuader de mener à bien son projet d’enlèvement de l’ambassadeur de France au Sénégal. Il y explique notamment que la prison dans laquelle il est écroué, le Fort B, est « une passoire » et que lui et ses camarades pourront s’évader d’eux-mêmes.

10En préparation du plan d’évasion de leurs camarades emprisonnés à Dakar, Omar et Paloma s’étaient rendus jusqu’à Monrovia, au Liberia, pour se procurer des armes, sans succès.