DANS L’ACTU

LES SANCTIONS PRISES CONTRE LE RWANDA SE MULTIPLIENT… POUR QUEL RÉSULTAT ?

Contre toute attente, le mouvement a été lancé par le Rwanda lui-même le 17 février : alors que de plus en plus de voix à l’international appellent à sanctionner le pays, accusé d’être le soutien du groupe rebelle M23 qui fait actuellement la guerre dans l’est de la RD Congo, Kigali a annoncé suspendre « le reste du programme d’aide bilatérale 2024-2029 » signé avec la Belgique.

Il est vrai que Bruxelles est l’un des premiers à avoir dénoncé le Rwanda et, surtout, à avoir tenté d’agir directement au sein de l’Union européenne (UE) pour le sanctionner : comme le raconte Kristof Titeca dans Afrique XXI, la Belgique a tenté, sans succès, de bloquer un second versement de 20 millions d’euros d’aide à destination de l’armée rwandaise déployée dans le nord du Mozambique pour lutter contre une insurrection djihadiste qui menace le développement de projets gaziers, notamment du groupe pétrolier français TotalEnergies.

Par cet acte, Paul Kagame, le président du Rwanda, a certainement voulu démontrer que son pays n’avait plus besoin de ce soutien belge – et peut-être plus largement de celui de la communauté internationale. Mais les chiffres sont têtus. Son budget annuel tourne autour de 4 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros) et l’aide internationale représente encore près du tiers de celui-ci, soit environ 1,3 milliard de dollars.

Jusqu’à maintenant, l’UE et ses États membres, qui investissent au Rwanda près de 900 millions de dollars à travers le programme Global Gateway, n’ont pas réussi à trouver un consensus pour voter des sanctions. Le 24 février, les ministres des Affaires étrangères réunis au Parlement européen ont vu une proposition de résolution en ce sens bloquée par le Luxembourg. Le Grand Duché entretient en effet des relations étroites avec Kigali, où le chef de la diplomatie luxembourgeois, Xavier Bettel, s’est rendu en juin 2024 pour signer plusieurs accords de coopération et inaugurer le lancement d’un projet de centre financier. Les membres de l’UE étudieront à nouveau le dossier rwandais le 17 mars.

L’échec au niveau européen a mis en lumière les divergences d’intérêts, laissant un sursis au Rwanda. Mais d’autres décisions sont arrivées en cascade. Dans un communiqué publié le 20 février, le département d’État des États-Unis a annoncé sanctionner l’ancien ministre de la Défense James Kabarebe, un homme clé du pouvoir rwandais, et « Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l’Alliance du fleuve Congo, ainsi que deux des entreprises qu’il contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding ».

Ainsi, Washington appelle « les dirigeants du Rwanda à cesser de soutenir le M23 […] et à retirer toutes les troupes des Forces de défense rwandaises du territoire de la RDC ». Ces sanctions visent surtout à préserver les intérêts états-uniens et à garantir un accès pérenne au sous-sol congolais : « La persistance du conflit entrave le développement économique et dissuade les entreprises américaines d’investir à la fois au Rwanda et en RDC, ce qui constitue une perte pour la région et le peuple américain », conclut le communiqué.

Le 25 février, c’est au tour du Royaume-Uni de suspendre son aide financière directe alors que, seulement un an auparavant, Londres négociait un accord décrié sur l’accueil au Rwanda de réfugiés arrivés illégalement… Le changement de gouvernement, en juillet 2024, a eu raison de cet accord. Quelques jours plus tard, le 3 mars, le Canada décide à son tour la suspension de nouveaux projets économiques gouvernementaux et « la délivrance de permis pour l’export au Rwanda de biens et technologies réglementés ». Le lendemain, l’Allemagne fait de même en mettant à l’arrêt toutes nouvelles aides…

Ces annonces restent cependant minimes et n’ont eu, pour l’heure, aucun effet sur le terrain. En 2012, lors de la précédente offensive d’ampleur du M23, la pression de la communauté internationale (et en particulier des États-Unis) avait permis de mettre un terme au conflit. Mais, un peu plus d’une décennie après, le contexte international a radicalement changé : alors que Donald Trump affirme vouloir prendre possession du Groenland, annexer le Canada et mettre la main sur le canal de Panama, il est possible qu’il se satisfasse de la situation dans l’est de la RD Congo tant que son pays obtient un accès privilégié aux minerais – une obsession qui semble guider la plupart de ses outrances.

Dans un tribune publiée le 26 janvier dans le Financial Times, au moment de la prise de Goma par le M23, le chercheur Jason Stearns expliquait à propos du silence de la communauté internationale : « Cette fois-ci, nous semblons vivre dans un monde différent – un monde où l’immigration, les investissements commerciaux et d’autres préoccupations nationales sont plus importants que l’humanitaire, et où l’apathie l’emporte sur la solidarité. »

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À VOIR

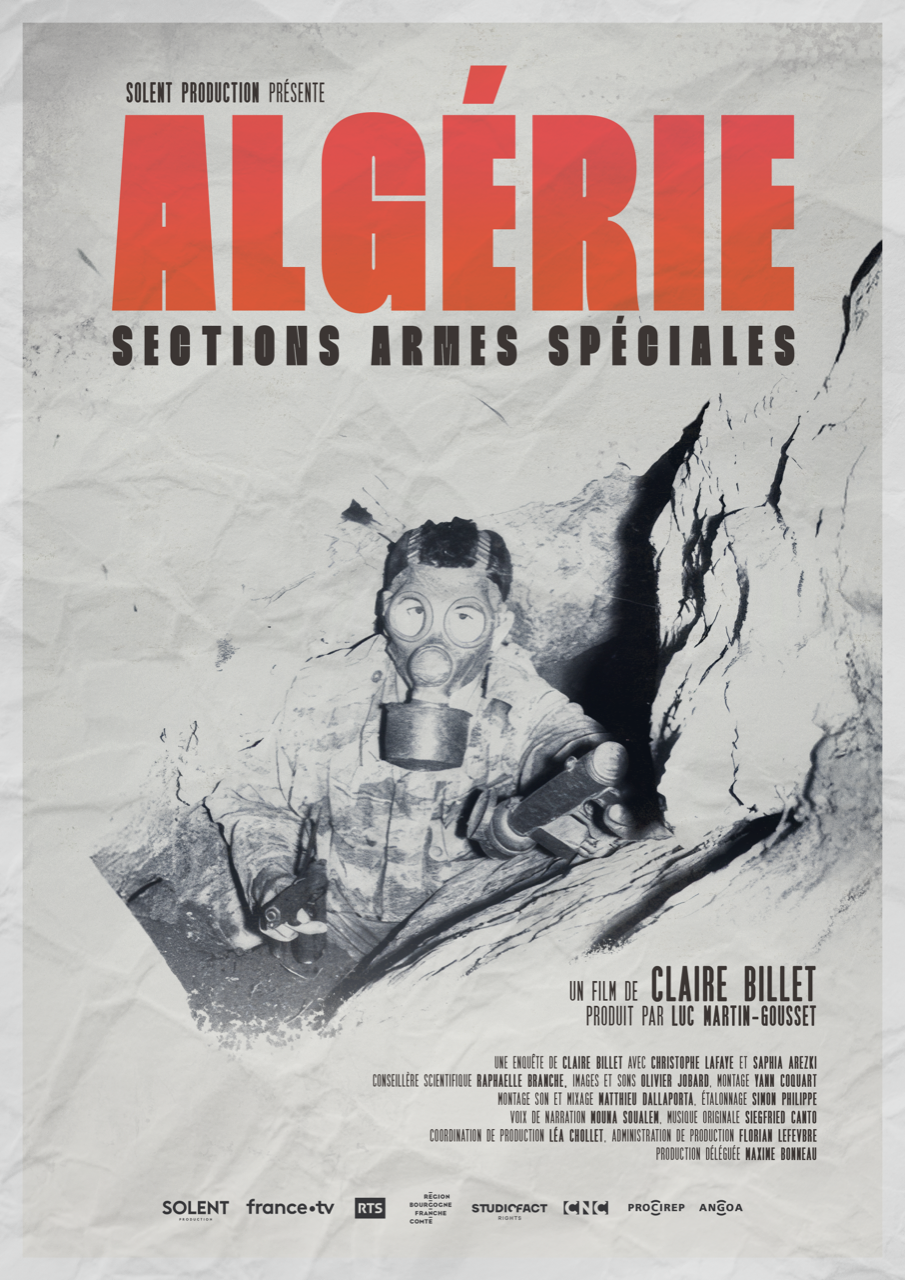

LA FRANCE A UTILISÉ MASSIVEMENT LES ARMES CHIMIQUES EN ALGÉRIE

La France a utilisé des armes chimiques, interdites par le Protocole de Genève de 1925, dans sa guerre contre l’Algérie de 1954 à 1959. Elle avait pourtant été la première des 135 nations à signer l’accord contre ces armes, abondamment utilisées pendant la Première Guerre mondiale.

Le film Algérie, sections armes spéciales (qui sera diffusé sur la Radio Télévision suisse ce 9 mars) révèle ce honteux secret. Les souvenirs et les archives personnelles de soldats français et de combattants ou de civils algériens sont convoqués par Claire Billet, la réalisatrice du film, à l’appui d’une démonstration qui s’appuie sur les travaux de l’historien Christophe Lafaye, engagé dans un mémoire d’habilitation de recherche consacré à ce sujet.

Malgré de nombreux obstacles administratifs, Christophe Lafaye, spécialiste d’histoire militaire, a exhumé plusieurs documents qui décrivent comment la décision politique a été prise, en mars 1956, comme en atteste un courrier du commandant supérieur interarmées de la 10e région militaire (qui couvre l’Algérie) au secrétaire d’État aux Forces armées (terre), Maurice Bourgès-Maunoury, intitulé : « Utilisation de moyens chimiques ». « Le colonel des armes spéciales m’a rendu visite. Il m’a annoncé qu’il avait obtenu votre accord de principe relatif à l’utilisation des moyens chimiques en Algérie. »

En septembre 1956, le compte-rendu d’une réunion tenue à l’état-major des Armées produit « une étude de politique générale d’emploi des armes chimiques en Algérie ». But : infecter les grottes où se réfugient les insurgés – que les documents de l’époque qualifient de « hors la loi » –, faire prisonniers ou tuer leurs occupants, et les rendre impraticables.

Dès lors, l’armée s’organise avec méthode. Elle effectue des tests pour déterminer « le produit à utiliser dans chaque cas particulier », les modes d’emploi et les personnels qui devront se consacrer à ces missions : une batterie armes spéciales (BAS) est créée en décembre 1956. Une centaine de sections seront réparties sur tout le territoire algérien par le général Salan. Le plan Challe révisera cette organisation en 1959.

Les produits sont prélevés dans les stocks de la Grande Guerre. Il s’agit de CN2D, conditionné dans des grenades et dans des pots : un dérivé arsénié (Adamsite ou DM) combiné à de la chloroacétophénone (CN) très toxique.

Une même émotion parcourt les combattants des deux camps à ce souvenir. Côté français, la honte le dispute à la colère : d’avoir été intoxiqué, de n’avoir rien su, d’avoir mené une guerre sale. Armand Casanova, engagé à 18 ans, était surnommé « le Rat ». De petite taille, il était l’un des premiers à s’introduire dans les grottes. « L’odeur du gaz, je la sens. Et celle de la mort aussi. » Il a participé à deux à trois opérations par mois pendant les deux ans et demi de sa mobilisation en Algérie.

Le film rencontre aussi des survivants algériens de la grotte de Ghar Ouchettouh, dans les Aurès, gazée le 22 mars 1959 avec près de 150 villageois à l’intérieur. Réfugiés dans la grotte pour échapper aux opérations de l’armée française, qui avait déclaré la région « zone interdite », les habitants n’ont eu aucune chance. Seuls quelques très jeunes, désormais de vieux messieurs, ont eu la vie sauve : « [Les soldats français] nous ont laissés sortir puis ils ont fait exploser la grotte. On entendait les lamentations des femmes dans toutes les maisons du village. » Les Algériens interviewés espèrent toujours une reconnaissance française des crimes commis.

Selon Christophe Lafaye, 8 000 à 10 000 gazages ont été conduits pendant toute la guerre. L’historien en a documenté 440, qu’il a fixés sur une carte. L’inventaire complet reste à faire. Il a fallu attendre 1993 pour que la France vote l’interdiction définitive des armes chimiques et de leur fabrication.

À voir : Algérie, sections armes spéciales, de Claire Billet, produit par Luc Martin-Gousset, pour SOLENT Pproduction, 52 mn, diffusé par la Radio Télévision suisse le 9 mars et sur France 5 le 16 mars.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LES ARTICLES DE LA SEMAINE

Roland Marchal. « On se dirige vers une partition du Soudan »

Entretien Après deux années d’affrontement, les combats entre les Forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général Mohammed Hamdan Daglo semblent évoluer en faveur de l’armée régulière. Spécialiste des guerres civiles en Afrique, le sociologue Roland Marchal fait le point sur la situation et sur les conséquences de ce conflit au Tchad.

Par Nathalie Prévost

Sénégal. Sans l’aide des États-Unis, le souverainisme à l’épreuve

Reportage La suspension pour quatre-vingt-dix jours de l’aide états-unienne, ordonnée fin janvier par le président Donald Trump, a donné un coup d’arrêt brutal à de nombreux programmes de développement au Sénégal, mettant à nu la dépendance du pays à l’assistance étrangère. Malgré l’inquiétude des bénéficiaires, les autorités, qui se revendiquent souverainistes et panafricanistes, y voient une opportunité d’émancipation.

Par Clément Bonnerot

Génocide des Tutsis. De quoi un dessin est-il le nom ?

Analyse Si les médias français ont globalement été très critiqués quant à la couverture du génocide des Tutsies en 1994, peu de recherches ont été effectuées sur sa représentation dans le dessin de presse. Jusqu’à aujourd’hui, le drame rwandais continue d’être représenté de manière simpliste et essentialisante. Au risque de perpétuer des thèses racistes et révisionnistes.

Par Marius Viaud

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In English

A month under the yoke of M23 in Goma

Report Since January 28, the main city of North Kivu has been administered by the Rwandan-backed armed group. In its streets, where abuses are reported daily, insecurity and fear have taken hold. While residents seem resigned, resistance is silently organizing.

By Hakim Maludi

Vous aimez notre travail ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.