Le nouveau livre remarquable du journaliste états-unien Howard French, The Second Emancipation1raconte l’épopée des années décisives du XXe siècle marquées par l’entrelacement de la soudaine décolonisation de l’Afrique et du mouvement états-unien des droits civiques. Ce furent des années d’ambition, d’optimisme et de créativité sans limite pour les Noirs, une époque d’idéalisme. French dresse un portrait nuancé du rôle pionnier joué par Kwame Nkrumah, le leader visionnaire de l’indépendance du Ghana, dans la transformation du continent par la coopération, l’unité et le panafricanisme. L’ouvrage livre également les détails du sabotage impitoyable mis en œuvre par les intérêts économiques états-uniens et britanniques qui a conduit à la destitution de Nkrumah.

Comme dans son précédent ouvrage primé, Born in Blackness, paru en 20232, French transfigure l’histoire par l’étendue de ses recherches universitaires et l’accessibilité de son écriture. Il est professeur de journalisme à l’université de Columbia depuis 2008, après une carrière de chef de bureau du New York Times en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en Afrique occidentale et en Afrique centrale, au Japon, en Corée et en Chine.

Victoria Brittain : Quelle a été l’étincelle qui a donné naissance à ce livre ?

Howard French : Comme tous mes livres, ce projet est né d’une convergence de facteurs. Le premier était ma propre expérience vécue au Ghana et sur le continent en général. Bob Weil, mon éditeur, m’a dit qu’il souhaitait vivement publier un livre sur Nkrumah. Il m’a demandé de lui recommander des auteurs potentiels. Après de nombreuses discussions, il a finalement déclaré qu’il souhaitait depuis le début que je fasse ce livre avec lui. Je voulais, avant de lui répondre, effectuer des recherches préliminaires approfondies. Un livre, c’est un engagement important. Ma réticence initiale provenait en partie du fait que je pensais déjà bien connaître l’histoire de Nkrumah. Mais mes recherches m’ont permis de découvrir de nouvelles dimensions de cette histoire que je ne connaissais pas ou que j’avais mal comprises. Ce sont finalement ces éléments qui m’ont convaincu. Le premier était la longue histoire du panafricanisme dont s’inspirait Nkrumah, qui est à elle seule extraordinaire. Les Noirs sont généralement absents des récits intellectuels dominants sur l’histoire mondiale, mais le feu du panafricanisme s’est allumé pendant la lutte contre l’esclavage. Il a pris sa source dans une exceptionnelle lignée de penseurs remontant au XIXe siècle.

Le deuxième grand axe narratif est relatif à la fertilisation croisée, dense et intense, entre le mouvement de libération africain et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Chacun était d’une importance vitale pour l’autre, et cela tend à être oublié des deux côtés de l’océan Atlantique.

Des leaders africains à la découverte du monde

Victoria Brittain : Le parcours spectaculaire de Nkrumah, parti d’un village isolé pour rejoindre une université afro-américaine après un voyage clandestin sur un bateau, puis arrivé dans la vie politique grâce à la gentillesse fortuite d’étrangers, est tout à fait remarquable.

Howard French : L’une des choses les plus frappantes chez certains des plus éminents leaders des luttes d’indépendance en Afrique est le peu de connaissance qu’ils avaient du monde extérieur lorsqu’ils se sont engagés en politique. Nkrumah savait peu de chose sur les Afro-Américains et les détails de leur lutte pour la citoyenneté aux États-Unis. Patrice Lumumba, qui est un personnage secondaire important dans mon livre et dont j’ai récemment parlé3, en savait encore moins sur le monde et semble avoir été confiné à l’étroitesse de la vie dans une colonie dominée par la petite Belgique. En 1935, Nkrumah est arrivé aux États-Unis pour commencer ce qui allait devenir une décennie d’études dans ce pays, et sa première étape sur le chemin de Lincoln, une université historiquement noire, a été Harlem, qui n’était pas loin alors d’être la capitale mondiale de la pensée noire et de l’effervescence politique. Cela semble avoir surpris Nkrumah, mais cela a également marqué le début de son éveil.

Victoria Brittain : Nkrumah a déclaré que Marcus Garvey avait été la personne qui avait le plus influencé sa vie, mais qu’en est-il de Kwegyir Aggrey, W.E.B. Du Bois, George Padmore, CLR James puis Julius Nyerere ?

Howard French : Chacune de ces personnalités extraordinaires a joué un rôle crucial dans l’évolution politique de Nkrumah. À tel point que je ne peux en distinguer une seule comme ayant eu la plus grande influence sur lui. Garvey a éveillé l’intérêt de Nkrumah pour le panafricanisme avant même son arrivée à Harlem. Nnamdi Azikiwe, qui deviendra plus tard le premier président du Nigeria, était un rédacteur en chef militant en Gold Coast4, où Nkrumah était encore jeune étudiant. Il a également contribué à éveiller les idées panafricanistes de Nkrumah. Azikiwe et Aggrey, autre fervent défenseur de la fierté noire, ont tous deux encouragé Nkrumah à étudier aux États-Unis. James a nourri le sens de la lutte révolutionnaire de Nkrumah. Padmore a enseigné à Nkrumah les aspects pratiques du militantisme pour la libération. Horace Mann Bond a construit le pont avec la lutte pour la liberté des Afro-Américains, qui est devenue si importante pour l’histoire de l’Afrique. Du Bois a été une présence éminente tout au long de cette période. Dans son ouvrage phare Black Reconstruction in America, Du Bois qualifie la période post-guerre civile connue sous le nom de Reconstruction de « plus bel effort au monde pour instaurer la démocratie pour les millions de travailleurs ». Du Bois a vécu la dernière partie de sa longue vie au Ghana, où il est enterré, et je suis convaincu qu’il aurait plus tard révisé cette affirmation pour dire que l’émancipation de l’Afrique vis-à-vis de la domination coloniale européenne était d’une importance bien supérieure à celle du tournant décisif de la Reconstruction américaine.

Construire les nations contre les chauvinismes locaux

Victoria Brittain : Vous utilisez l’expression « communautés imaginées » pour penser les identités à petite échelle que sont l’ethnicité, la langue, la parenté et la classe sociale, obstacles rencontrés par Nkrumah dans sa nouvelle politique d’indépendance. Les origines modestes de Nkrumah et son talent d’orateur aguerri dans les églises noires états-uniennes ont-ils été des atouts pour se distinguer des autres politiciens ghanéens ?

Howard French : Dans les premiers chapitres de mon livre, je retrace la manière dont les idées de Nkrumah en matière de panafricanisme ont été façonnées par son éducation, en tant que membre d’une minorité linguistique démographiquement insignifiante, les Nzema, dont la population avait été coupée en deux par la frontière coloniale entre la Côte-de-l’Or et la Côte d’Ivoire. L’identité nzema de Nkrumah lui a permis d’éviter d’être catalogué comme membre de l’un des grands groupes historiquement rivaux de la colonie. Ses origines modestes, comme vous dites, lui ont également donné des facilités pour s’adresser au peuple. Les années passées aux États-Unis, notamment comme prédicateur invité dans les églises noires, ont également nourri cette propension. Le panafricanisme n’était qu’une des idées qui ont nourri Nkrumah pendant son ascension. Une autre était que, pour construire des nations viables (tremplins vers des fédérations et autres entités politiques plus vastes, voire continentales), les Africains devaient apprendre à se débarrasser des chauvinismes ethniques locaux. Les études modernes ont très bien montré comment la Grande-Bretagne et d’autres puissances européennes ont contribué à inventer et à cultiver ce qui est encore souvent considéré comme un moyen de diviser pour mieux régner. Les travaux de Mahmood Mamdani sont particulièrement pertinents sur cet aspect. Nkrumah avait pressenti tout cela des décennies auparavant.

Victoria Brittain : Pouvez-vous nous parler de la Conférence des peuples africains qui s’est tenue à Accra en 1958 ? Ce fut l’un des événements les plus intéressants et les plus importants de l’histoire indépendante du Ghana.

Howard French : Des délégations africaines sont venues de loin pour réfléchir ensemble et se soutenir mutuellement dans leur lutte de libération. Un aspect peut-être sous-estimé de cet événement est la façon dont Nkrumah a commencé à tirer les leçons des luttes politiques en cours en Égypte et en Afrique du Nord pour se libérer de la domination européenne, ainsi que des possibilités de fédération. C’est lors de cet événement que Nkrumah a commencé à exercer une large influence pratique sur l’orientation politique du continent. L’exemple le plus évident et le plus direct est celui de Patrice Lumumba, qui était, à son arrivée à Accra, un militant politiquement naïf et étonnamment modéré et qui a été rapidement galvanisé par les discours de Nkrumah, Frantz Fanon et les autres.

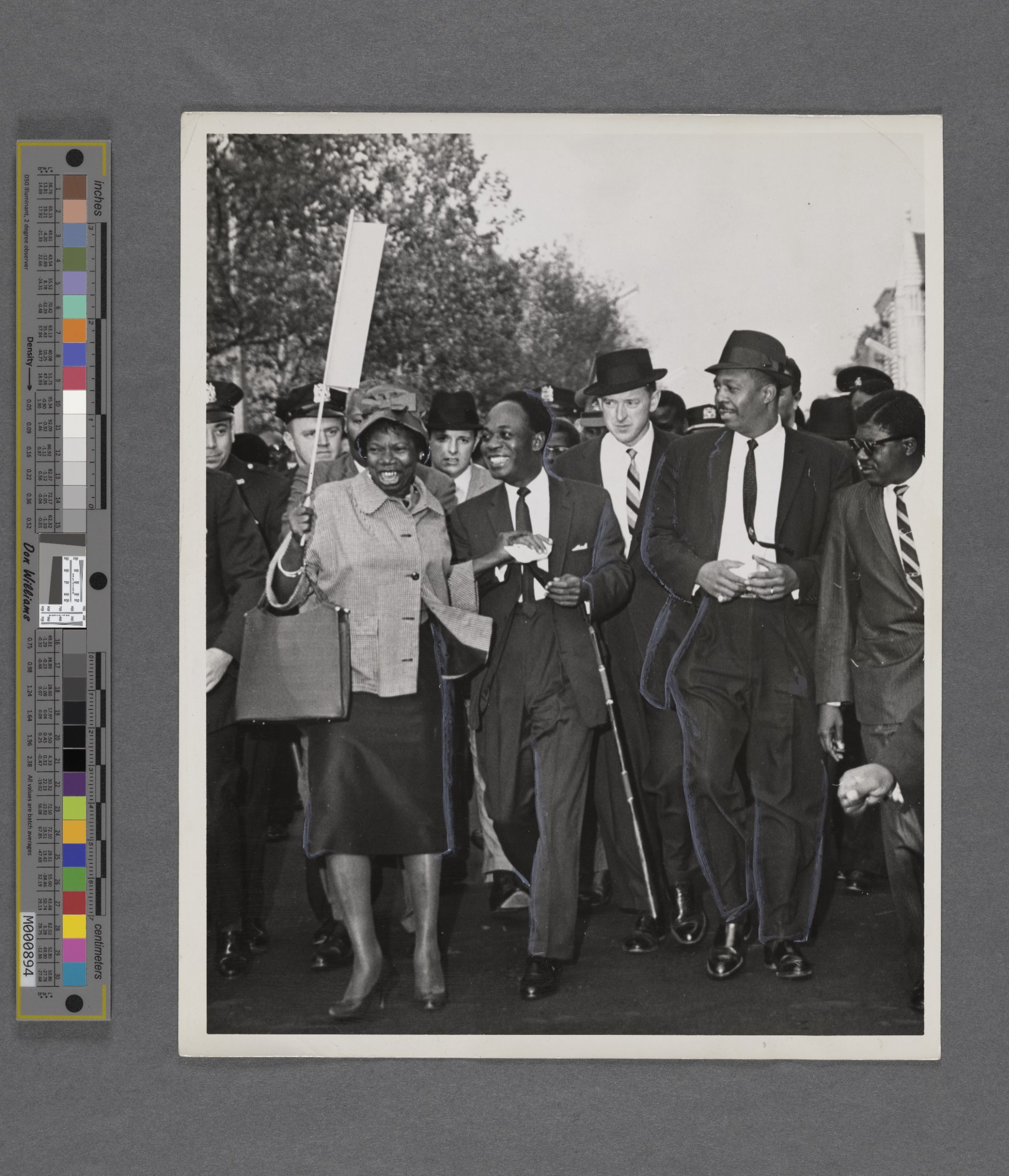

Victoria Brittain : Comment appréciez-vous l’impact sur la communauté noire américaine du mouvement africain de décolonisation et de Nkrumah ? Vous écrivez : « Il était Obama avant qu’Obama ne descende les marches de l’Air Force One – plus noir, plus cool et plus naturel... »

Howard French : Récemment, j’ai lu dans le New York Times la nécrologie d’un héros relativement peu connu du mouvement états-unien des droits civiques, l’un des jeunes qui se sont exposés au risque d’agression violente et d’emprisonnement pour organiser des sit-in dans les restaurants ségrégués du Sud. Dans mon livre, je cite un essai de James Baldwin dans lequel il dit que ce genre de courage a été inspiré par la bravoure pacifique des Africains qui luttaient pour leur libération et l’ont obtenue, à commencer par le Ghana. L’Afrique occupait une place très importante dans l’imaginaire états-unien à cette époque, contrairement à aujourd’hui. Baldwin décrit également la grande fierté que ressentaient les Afro-Américains lorsqu’ils voyaient des photos ou des images de Nkrumah descendant les marches d’un avion africain piloté par des Noirs.

Londres et Washington à la manœuvre

Victoria Brittain : Comment analysez-vous le comportement des puissances coloniales pendant cette période ?

Howard French : Toutes les puissances européennes ont été prises de court par la puissance de la conviction indépendantiste africaine après la Seconde Guerre mondiale et par la progression rapide des mouvements indépendantistes. Une fois qu’elles ont compris qu’il n’y avait plus moyen de revenir en arrière, à des dates différentes selon les pays, elles ont généralement cherché le beurre et l’argent du beurre. Cela signifiait promouvoir des élites accommodantes, comme J.B. Danquah au Ghana, ou pousser à la mise en place de nouveaux régimes qui se contenteraient d’une indépendance de façade, tout en conservant un contrôle formel sur les leviers les plus importants du pouvoir : le trésor, la sécurité, les relations étrangères, etc. La Grande-Bretagne, la France et la Belgique ont toutes choisi cette dernière option. La Côte-de-l’Or était la deuxième source de devises étrangères la plus importante pour une Grande-Bretagne économiquement affaiblie au lendemain de la guerre, et Londres ne voulait pas la perdre. Elle ne voulait pas non plus que le Ghana s’industrialise, car cela l’aurait rendu plus indépendant, ce qui était considéré comme contraire aux intérêts des entreprises britanniques. Au début des années 1960, sous Kennedy, les États-Unis sont devenus l’acteur le plus important en faveur de la place du Ghana dans le monde. Toute réponse à cette question restera inévitablement trop succincte, mais Kennedy était globalement favorable à l’indépendance de l’Afrique politiquement et à Nkrumah personnellement. Les États-Unis ont toutefois joué un rôle très ambigu en matière de soutien au programme d’industrialisation de Nkrumah. Washington a tempéré le soutien international au financement du barrage d’Akosombo, que Nkrumah souhaitait construire pour fournir l’électricité bon marché dont il avait besoin pour industrialiser le pays. Et en raison de considérations liées à la guerre froide, les États-Unis ont également refusé d’apporter leur soutien final à ce projet sous forme de garanties de prêt, pratiquement jusqu’à la fin du règne de Nkrumah.

Victoria Brittain : Pouvez-vous nous parler de l’élimination de Lumumba et de son impact sur Nkrumah ?

Howard French : À l’occasion de ce travail, j’ai compris que le soutien indéfectible et de principe de Nkrumah à Lumumba était le pivot de sa relation avec l’Occident. L’équipe de sécurité nationale d’Eisenhower croyait fermement, à tort, que Lumumba était communiste, et la mobilisation par Nkrumah de son capital politique et économique en faveur de Lumumba (par l’envoi au Congo des premiers soldats de la paix de l’ONU, par un discours percutant à la tribune des Nations unies et par la construction d’une union politique avec le Congo) a altéré le positionnement états-unien à l’égard de Nkrumah, sur le moment et sur le long terme. Cette situation s’est poursuivie sous les administrations Kennedy et Johnson.

Victoria Brittain : Que pensez-vous de l’héritage durable de Nkrumah ?

Howard French : Je conclus le livre en abordant certains legs de Nkrumah, et ils sont nombreux. L’un d’eux concerne le courant moderne du projet de retour en Afrique, un rêve qui anime les Noirs de la diaspora depuis le XIXe siècle. J’ai fait appel à des personnalités aussi diverses que Stokely Carmichael et Maya Angelou, ainsi qu’à l’expérience d’intellectuels de premier plan qui ont vécu au Ghana, comme David Levering Lewis. Un autre fil mène à Julius Nyerere,, qui avait des divergences avec Nkrumah mais qui l’admirait et qui a beaucoup appris de l’exemple du Ghana. À la fin de sa vie, Nyerere a, presque sans réserve, considéré Nkrumah comme un héros. Enfin, j’évoque, beaucoup plus près de nous, Thomas Sankara, du Burkina Faso, qui n’avait que 8 ans lorsque le Ghana a accédé à l’indépendance. À certains égards, Sankara peut être considéré comme le descendant politique de Nkrumah, et je raconte brièvement comment j’ai fait sa connaissance au début de son règne, alors que j’étais un jeune journaliste. Ce sont les passages du livre que j’ai eu le plus de plaisir à écrire, et j’espère que les lecteurs ressentiront le même bonheur.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.