Un même visage revient sans cesse lorsque l’on feuillette l’album photo des relations françafricaines des années 2000‑2020 : large sourire, teint hâlé, cheveux gris et regard d’acier, on reconnaît sans peine Vincent Bolloré. Il donne l’accolade au président Laurent Gbagbo sur le port d’Abidjan ou reçoit quelques années plus tard de son successeur, Alassane Ouattara, la médaille de grand officier de l’Ordre national ivoirien ; il échange une chaleureuse poignée de main avec le président camerounais Paul Biya, ou négocie encore, au côté de son fils Cyrille, avec le Gabonais Ali Bongo.

L’homme d’affaires s’affiche aussi volontiers, main dans la main et bras levés pour saluer la foule, avec le président guinéen Alpha Condé ; et, naturellement, il ne peut manquer le dîner de gala « Mille et une nuits pour mille et un cœurs », organisé à l’occasion du 20e anniversaire de la fondation Children of Africa de la première dame ivoirienne. Emblématique jusqu’à la caricature de ces réseaux qui entremêlent relations d’argent, soutiens politiques, chroniques judiciaires et relais médiatiques, Vincent Bolloré personnifie mieux que tout autre la « Françafrique entrepreneuriale ».

L’histoire commence pourtant modestement en Bretagne, en 1981, quand Vincent Bolloré reprend la papeterie familiale des rives de l’Odet. Le jeune chef d’entreprise s’attelle au redressement de la société bigouden, spécialiste du papier bible et du papier à cigarette. Mais il a de grandes ambitions et, très vite, il est pris d’une boulimie d’acquisitions, dans une grande variété de secteurs industriels. Son appétit est insatiable, son éclectisme interroge mais son audace fascine les médias. Dans la France des années 1980 qui se laisse emporter par les vents du libéralisme, les éditorialistes ne jurent que par ce « flibustier de la finance », « surdoué en affaires », « gentlemanraider » ou « Petit Prince du cash-flow ». La coqueluche des médias est aussi celle des banquiers qui, de Lazard au Crédit lyonnais, lui fournissent les moyens financiers de ses raids boursiers.

Roi du tabac et du transport maritime

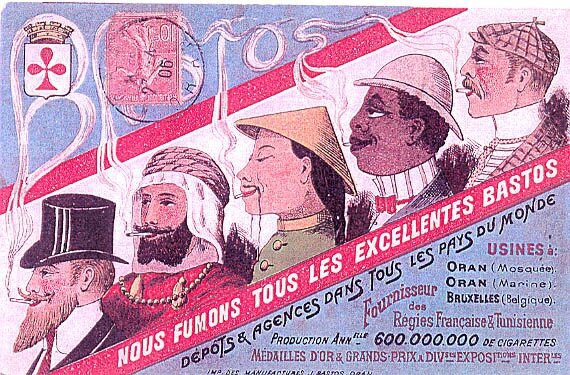

L’avenir du groupe se joue au milieu des années 1980, lorsque le regard de Vincent Bolloré se tourne vers l’Afrique. Peu s’en souviennent, mais c’est dans le secteur du tabac qu’il y fait ses premières armes. En 1985, il prend le contrôle de la Sofical, une holding propriétaire de la marque Bastos, qui fabrique et commercialise des cigarettes en Afrique. Avec la trésorerie de l’entreprise, il s’offre le troisième producteur mondial de papier à cigarette, la société Job, également très présente au sud du Sahara. Les acquisitions s’enchaînent alors, de la Côte d’Ivoire à Madagascar, et le groupe se retrouve en situation de quasi-monopole sur la plupart des marchés d’Afrique francophone. Au début de l’été 2000, le magazine L’Express titre sur le « “roi” de la cigarette en Afrique », à la fois producteur de tabac, fabricant sous ses propres couleurs et distributeur des plus grandes marques internationales.

Roi du tabac, mais pas seulement, car Vincent Bolloré n’a pas pour habitude de mettre tous ses œufs dans le même panier. La méthode est immuable : multiplier les prises de contrôle, amicales ou guerrières, couper les branches qui ne l’intéressent pas pour récupérer le « cash » nécessaire à la prochaine acquisition et, finalement, conquérir une position dominante en un temps record. En quelque sorte, un blitzkrieg appliqué au monde des affaires.

Au printemps 1986, le groupe Suez lui cède par exemple ses participations dans la Société commerciale d’affrètement et de combustible (Scac), une holding spécialisée dans le transport maritime, la logistique et la distribution de produits pétroliers. Avec cette acquisition, il met la main sur une vieille société coloniale, la Société commerciale des ports africains (Socopoa), qui lui ouvre les portes de la manutention portuaire. S’engage alors une guerre commerciale avec le groupe Delmas-Vieljeux, leader du transport entre l’Europe et l’Afrique, prétendant évincé à la reprise de la Scac. En secret, Vincent Bolloré mobilise ses réseaux, entre discrètement au capital de l’armateur rochelais via des sociétés-écrans, approche les actionnaires minoritaires susceptibles de le rallier et, finalement, lance l’abordage.

En 1991, il prend le contrôle de l’entreprise et la fusionne avec la Scac pour donner naissance à un poids lourd du transport et de la logistique, Scac-Delmas-Vieljeux, plus connue sous le sigle SDV. À peine sorti vainqueur de ce bras de fer, le groupe Bolloré annonce le rachat de la compagnie maritime norvégienne Joint Service Africa et jette son dévolu sur le numéro deux du secteur logistique en Afrique, la Société anonyme de gérance et d’armement (Saga). Transintra, premier transitaire belge intervenant principalement au sud du Sahara, les filiales africaines de la Compagnie maritime belge ou encore l’armateur britannique OT Africa Line tombent également dans son escarcelle.

Le groupe Rivaud et ses « trésors cachés »

À la même période, Vincent Bolloré s’invite au capital du groupe Rivaud, un « écheveau inextricable de sociétés en autocontrôle », comme le décrit en 2009 Martine Orange, dans une enquête de Mediapart. Aucun doute, les noms des sociétés de cette nébuleuse – Compagnie du Cambodge, Plantations des Terres-Rouges, Bordelaise Africaine, etc. – évoquent le temps des colonies et l’économie de traite qui ont fait sa fortune. Le groupe possède notamment des milliers d’hectares d’hévéas, de palmiers à huile ou de caféiers en Asie et en Afrique.

Au milieu des années 1990, le navire amiral du groupe, la banque Rivaud, est près de sombrer, emporté par des investissements hasardeux. Au même moment, celle que la presse désigne sous le nom de « banque du RPR »1 traverse une tempête judiciaire, empêtrée dans des affaires de financements politiques, soupçonnée de blanchiment et d’évasion fiscale. Vincent Bolloré pousse ses pions et se pose en recours providentiel pour recapitaliser le groupe. En octobre 1996, il prend la présidence de la banque Rivaud et des holdings stratégiques, recentre le groupe sur les plantations et cède de nombreux actifs qui sont autant de « trésors cachés » alimentant ses projets de nouvelles acquisitions.

Il aura donc fallu une petite quinzaine d’années à l’entrepreneur breton pour asseoir un empire au sud du Sahara. A-t-il anticipé les risques d’image qui menacent les grands cigarettiers ? Toujours est-il que, en avril 2001, il cède le contrôle de ses activités dans le tabac africain au britannique Imperial Tobacco, empochant au passage une coquette plus-value de près de 200 millions d’euros. Quatre ans plus tard, il se désengage cette fois du transport maritime, un secteur décidément trop concurrentiel, et revend la compagnie Delmas à l’armateur marseillais CMA-CGM pour 600 millions d’euros. Le groupe se concentre sur la logistique, le transit et la manutention au moment où la libéralisation portuaire ouvre de nouvelles perspectives, très lucratives. En une décennie à peine, sous l’impulsion de la Banque mondiale, la plupart des ports africains vont en effet passer sous le contrôle d’opérateurs privés.

Des concessions portuaires très profitables

Bolloré est naturellement sur les rangs. En mars 2004, il obtient un premier contrat, avec la concession du terminal d’Abidjan. Quelques mois plus tard, il remporte ceux de Tema, au Ghana, et de Douala, au Cameroun. Et la liste s’allonge, au fil des ans, avec les concessions de Lagos Tin Can (Nigéria), d’Owendo et de Port-Gentil (Gabon), de Pointe-Noire (Congo), de Lomé (Togo), de Cotonou (Bénin), de Freetown (Sierra Leone), de Conakry (Guinée), etc. Aujourd’hui, le groupe Bolloré exploite une quinzaine de terminaux à conteneurs et une dizaine de terminaux rouliers, qui lui assurent un quasi-monopole portuaire en Afrique de l’Ouest et centrale. C’est, plus encore, une véritable emprise sur le continent, comme l’explique en 2006 au Monde diplomatique un ancien du groupe Bolloré : « L’Afrique est comme une île, reliée au monde par les mers. Donc, qui tient les grues tient le continent ! »

L’entreprise française joue ici la carte du multimodal et de l’intégration verticale avec des activités qui s’étendent de la manutention portuaire au transport routier, en passant par le fret fluvial ou ferroviaire. Son réseau irrigue le continent en profondeur, grâce aux lignes de chemin de fer exploitées par le groupe, véritables colonnes vertébrales ferroviaires entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (Sitarail), entre le port de Douala et la ville de Ngaoundéré, au nord du Cameroun (Camrail), ou entre Cotonou et Parakou, au centre du Bénin (Bénirail). S’y ajoutent le transport en barge sur le fleuve Congo et la rivière Oubangui et une vingtaine de « ports secs », ces entrepôts clos et sécurisés, parfois sous douane, qui forment un maillage sans équivalent de Bamako à Mombasa, en passant par le Niger, le Tchad, la Tanzanie ou le Malawi. Avec plus de deux cents agences dans quarante-neuf pays, Bolloré offre, de très loin, le « premier réseau intégré de logistique en Afrique ». Sa holding Bolloré Africa Logistics y réalise chaque année entre 2 et 3 milliards de chiffre d’affaires.

En 2015, Vincent Bolloré confie aux journalistes du Monde sa conviction selon laquelle « l’Afrique est au début de son développement, et que cela va aller bien plus vite que les experts ne le pensent »2. Dans une économie africaine totalement ouverte, toutes les marchandises ou presque – matières premières exportées, produits transformés importés – transitent par les ports. Le trafic profite à plein de la croissance retrouvée, d’une démographie dynamique et d’une consommation portée par l’émergence de la classe moyenne. Entre 2010 et 2018, l’activité des terminaux à conteneurs d’Afrique subsaharienne bondit ainsi de 38 % !

De véritables « usines à cash »

Les détenteurs de concessions portuaires africaines se frottent les mains. La croissance du chiffre d’affaires est au rendez-vous, les profits plus encore. En février 2012, une note d’Exane BNP Paribas estimait que les activités logistiques de Bolloré en Afrique représentaient seulement le quart de son chiffre d’affaires mais qu’elles lui apportaient 80 % de ses bénéfices. Difficile de dire ce qu’il en est depuis 2017, alors que le périmètre du groupe a été bouleversé par l’intégration de Vivendi et que l’entreprise ne publie pas de comptes consolidés de ses activités africaines. Toujours est-il que chaque concession portuaire est une pépite, qui dégage des profits considérables.

La société Abidjan Terminal par exemple, détenue à 55 % par le groupe Bolloré, réalise en 2019 un bénéfice de 72,6 millions d’euros pour 169 millions de chiffre d’affaires. Elle affiche même, sur la période 2016‑2019, une rentabilité insolente de 42 % ! Pour le port de la capitale guinéenne, la société Conakry Terminal, contrôlée à 75 % par le groupe français, fait à peine moins bien, avec un bénéfice de 22 millions d’euros pour seulement 63 millions de recettes en 2019. La même année, les sociétés camerounaise Douala International Terminal, ghanéenne Meridian Port Services Ltd., nigériane Tin-Can Container Terminal Ltd., ou congolaise Congo Terminal cumulent 124 millions d’euros de bénéfices. Autant dire que ces concessions sont de véritables « usines à cash » qui alimentent, par dizaines de millions d’euros de dividendes chaque année, les caisses du groupe Bolloré.

Elles lui assurent surtout, pour longtemps encore, de très confortables rentes : le contrat du port de Conakry a été conclu en 2011 pour vingt-cinq ans ; celui d’Abidjan Terminal, signé en 2004 pour une durée initiale de quinze ans, a été renouvelé jusqu’en 2029 puis étendu par avenant jusqu’en 2039 ; quant à celui du terminal à conteneurs du port autonome de Lomé, il court sur… trente-cinq ans !

Les ministres, « ce sont des amis »

Comment s’étonner, dans ces conditions, que les prétendants s’opposent durement à chaque nouvel appel d’offres ? Dans cette « guerre des ports africains », Vincent Bolloré dispose de quelques atouts sur ses concurrents, avec un solide carnet d’adresses, un réseau d’influence bien entretenu et quelques médias sous contrôle, susceptibles de faire l’éloge de tel ou tel dignitaire qu’il conviendrait d’amadouer.

Sa méthode, comme il le revendique en 2015 dans son interview au journal Le Monde, tient « plutôt du commando que de l’armée régulière ». Il a ainsi obtenu sa première concession, le port d’Abidjan, sans appel d’offres, en négociant directement avec Laurent Gbagbo. « Les ministres, on les connaît tous là-bas, explique sans complexe Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, dans un entretien au journal Libération en 2008. Ce sont des amis. Alors, de temps en temps, on leur donne, quand ils ne sont plus ministres, la possibilité de devenir administrateurs d’une de nos filiales. C’est pour leur sauver la face. Et puis on sait qu’un jour ils peuvent redevenir ministres.3 »

Au Gabon, Pascaline Bongo, fille et plus proche conseillère de l’ancien dictateur Omar Bongo, est tout simplement nommée à la tête de l’une des filiales de la multinationale française, Gabon Mining Logistics. Cette société résume à elle seule les étroites relations d’affaires qui se sont nouées entre le groupe Bolloré et le clan au pouvoir puisqu’elle est alors détenue à 30 % par Delta Synergie, une discrète mais tentaculaire holding contrôlée par la famille Bongo.

Dans l’Hexagone, ses amitiés politiques sont pour le moins éclectiques. Tout le monde se souvient des vacances de Nicolas Sarkozy sur le Paloma, yacht de son ami Vincent, au lendemain de l’élection présidentielle de 2007. L’ancien locataire de l’Élysée est, depuis, régulièrement accusé par les concurrents de Bolloré de jouer les lobbyistes de luxe pour le groupe français. D’autres avant lui s’y sont essayés, comme l’ancien ministre Alain Madelin, un proche du président sénégalais Abdoulaye Wade, missionné en 2007 pour plaider la cause du milliardaire breton dans l’obtention du port de Dakar.

Roussin, Poignant : des hommes de réseaux

Mais la pièce maîtresse de son dispositif françafricain reste Michel Roussin, ancien officier du renseignement et homme de confiance de Jacques Chirac, dont il a été le chef de cabinet à la mairie de Paris avant de le suivre à Matignon lors de la première cohabitation, puis d’être nommé ministre de la Coopération dans le gouvernement Balladur. Michel Roussin, qui entame sur le tard une carrière dans le privé, est à la présidence du « Comité Afrique » du Medef International [NDLR : la principale organisation patronale française] quand Vincent Bolloré le recrute à la fin des années 1990 pour en faire son vice-président pour le continent. L’ancien ministre ne fait pas mystère de ses amitiés avec de nombreux chefs d’État. Lors d’une interview accordée à Radio France Internationale et Jeune Afrique, il reconnaît sans pudeur être « un homme d’influence ». Il met la force de ses réseaux au service du groupe Bolloré pendant la décennie la plus déterminante pour son implantation dans les ports africains.

L’homme d’affaires breton sait aussi ménager ses relations à gauche de l’échiquier politique français. Le député socialiste Jean Glavany par exemple a été, pendant plus de dix ans, membre du comité stratégique du groupe, aux côtés de l’essayiste Alain Minc. Mais c’est surtout Bernard Poignant, ancien député-maire de Quimper et ami de longue date, qui l’a introduit dans les milieux socialistes. Il a même organisé, en octobre 1985, la venue du président François Mitterrand dans l’usine Bolloré d’Ergué-Gabéric.

Bernard Poignant joue une nouvelle fois les facilitateurs en 2013 pour convaincre le président François Hollande, dont il est un très proche conseiller, de venir sur les terres bretonnes de l’industriel inaugurer une usine de batteries électriques. Autant de relations qui sont bien utiles quand les intérêts du groupe sont menacés et qu’il s’agit d’actionner les leviers de la « diplomatie économique ».

Dans un documentaire réalisé en 2016 pour l’émission « Complément d’enquête », sur France 2, les journalistes Tristan Waleckx et Matthieu Rénier racontent par exemple comment le locataire de l’Élysée est intervenu auprès du dictateur camerounais, Paul Biya, pour sauver la mise au groupe Bolloré dans l’attribution du contrat d’exploitation du nouveau port en eau profonde de Kribi alors que son dossier avait été écarté par la commission d’appel d’offres. Selon les témoignages recueillis et confirmés plus tard par François Hollande lui-même, le sujet s’est opportunément invité à la table des discussions, en juillet 2015, lors d’une visite du président français auprès de son homologue camerounais. Quelques semaines plus tard, le consortium emmené par Bolloré Africa Logistics, avec la chinoise China Harbour Engineering Company Ltd. et l’armateur français CMA-CGM, se voit finalement attribuer la concession pour vingt-cinq ans.

Grains de sables judiciaires

Depuis quelque temps, des grains de sable se glissent pourtant dans cette mécanique bien huilée. Il y a d’abord eu les enquêtes journalistiques et les actions d’ONG sur les conditions de travail et les relations avec les riverains dans les plantations de la Société financière des caoutchoucs (Socfin), une « société sous influence notable », pour reprendre la terminologie du groupe Bolloré qui réfute le terme de « filiale » pour cette entreprise dont il détient pourtant une participation de 38,75 %. La réponse à ces mises en cause est immédiatement judiciaire, avec plus d’une vingtaine de procédures en diffamation initiées par la multinationale française ou la Socfin depuis 2009. « Le groupe Bolloré en a fait une mesure de rétorsion quasi automatique dès lors que sont évoquées publiquement ses activités africaines », rappelle en 2018 la tribune d’un collectif de journalistes, de médias et d’ONG pour qui ces « poursuites systématiques visent à faire pression, à fragiliser financièrement, à isoler » et, finalement, à « les dissuader d’enquêter et les réduire au silence ».

Sur le front des activités ferroviaires du groupe, il y a eu ensuite la mise à l’arrêt de la construction d’une « boucle » entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Le projet pharaonique s’est embourbé dans un marigot politico-judiciaire béninois sur les conditions d’attribution de la concession. Le tronçon de 140 kilomètres construit entre Niamey et Dosso, dans le sud du Niger, est à l’abandon. Aucun train n’y a circulé depuis son inauguration en grande pompe, en janvier 20164.

Puis est venu le drame d’Éséka, au Cameroun, une petite localité située entre le port de Douala et Yaoundé, la capitale du pays. En octobre 2016, plusieurs wagons d’un train affrété par Camrail, filiale du groupe Bolloré, s’écrasent dans un ravin. Le bilan officiel, sous-estimé, fait état de 79 personnes tuées et de 600 blessés. La presse camerounaise pointe la responsabilité de Camrail dans l’accident, avec une vitesse du convoi très supérieure à la limite autorisée, des voitures surchargées ou des défauts d’entretien et des problèmes de freinage. Si le groupe Bolloré s’insurge alors contre les « campagnes de dénigrement » destinées à « saper [sa] réputation et [sa] présence […] au Cameroun », son image est sérieusement écornée. Finalement, en septembre 2018, le tribunal d’Éséka condamne la filiale camerounaise à une amende de 500 000 francs CFA (762 euros !) et son directeur général à six mois de prison avec sursis. Le conducteur du train et le chef de la sécurité écopent des plus lourdes peines, avec respectivement cinq et trois ans de prison ferme. Mais l’affaire est loin d’être terminée puisque Camrail a fait appel de la décision du tribunal5.

Un « pacte de corruption »

La catastrophe d’Éséka et ses suites n’ont rencontré qu’un faible écho dans la presse hexagonale, surtout si on la compare aux feuilletons togolais et guinéen qui défraient la chronique judiciaire. Ce n’est pas la première fois que des polémiques surgissent ou que des recours sont introduits par des concurrents évincés après l’octroi d’une concession au groupe français, en Côte d’Ivoire ou au Cameroun par exemple. Mais l’affaire est ici plus sérieuse, car elle débouche en avril 2018 sur la mise en examen de Vincent Bolloré lui-même. Les juges d’instruction du pôle financier du Tribunal de grande instance de Paris soupçonnent en effet Havas, la filiale du groupe spécialisée dans la publicité et la communication politique, d’avoir sous-facturé ses services à Faure Gnassingbé et Alpha Condé, tous deux candidats à leur réélection dans leur pays respectif, pour lui faciliter l’attribution des marchés d’exploitation portuaire. « Bolloré remplissait toutes les conditions d’appel d’offres. C’est un ami, je privilégie les amis », se justifie le président Alpha Condé, en 2016, dans le journal Le Monde6.

En juin 2019, Vincent Bolloré gagne une première manche procédurale : tout en reconnaissant l’existence d’un « pacte de corruption », la cour d’appel de Paris concède la prescription des faits de « corruption d’agent public étranger » et de « faux et usage de faux » pour le volet guinéen – ils avaient été dénoncés dès 2011 dans une plainte alors classée sans suite. Mais la justice valide les mises en examen du volet togolais et retient les faits d’« abus de confiance » dans le dossier guinéen. Vincent Bolloré, Gilles Alix, directeur général du groupe, et Jean-Philippe Dorent, directeur international de l’agence Havas, changent alors de stratégie pour solder l’affaire. Ils optent pour une forme de « plaider-coupable » à la française et négocient une amende de 375 000 euros dans une procédure qui permet d’éviter un long débat public et une inscription de la condamnation au casier judiciaire.

Le 26 février 2021, très serein, le milliardaire breton se présente à l’audience, pour ce qui doit être une simple formalité. Lorsque la présidente du tribunal judiciaire de Paris, Isabelle Prévost-Desprez, lui demande s’il reconnaît sa culpabilité, il répond humblement : « Oui, madame la présidente. » Mais quand la décision tombe, après une courte suspension, c’est la stupeur : le tribunal refuse d’homologuer la procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Il demande la tenue d’un procès, au regard de « la gravité des faits reprochés » qui ont « gravement porté atteinte à l’ordre public économique » et « à la souveraineté du Togo ». Une première pour le patron le plus redouté de France, jusqu’alors intouchable.

Un désengagement inattendu

Cet article a été initialement publié en octobre 2021 dans l’ouvrage collectif L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (Seuil, 2021), quelques semaines avant que le groupe Bolloré annonce être entré en négociation exclusive avec l’armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), qui a fait une offre à 5,7 milliards d’euros pour acquérir l’ensemble des activités de transport et de logistique du groupe en Afrique. Le 31 mars 2022, les deux groupes sont parvenus à un accord, sur la base du montant proposé par MSC.

Si Bolloré assure qu’il « conservera, dans tous les cas, une présence importante en Afrique », notamment dans les plantations, la télévision payante, la communication, les télécoms ou l’édition, cette annonce est une rupture majeure dans l’histoire du groupe, qui a longtemps prospéré grâce aux revenus de ses activités africaines. Elle montre une nouvelle fois que Bolloré est finalement bien plus un financier qu’un industriel, qui saisit l’opportunité d’engranger ses gains au moment où le marché valorise au mieux ses actifs.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Le Rassemblement pour la République (RPR), ancêtre du parti conservateur Les Républicains, a été fondé par Jacques Chirac en 1976.

2Jean-Philippe Rémy, Joan Tilouine et Serge Michel, « Vincent Bolloré : “Notre méthode, c’est plutôt du commando que de l’armée régulière” », Le Monde, 11/08/2015.

3« Le groupe français, refuge des ministres retraités », Libération, 17/10/2008.

4Cette affaire fera l’objet d’un article prochainement

5Cette affaire fera l’objet d’un article prochainement

6Joan Tilouine, Simon Piel, « Bolloré : la saga du port maudit de Conakry », Le Monde, 16/09/2016.

7Le Rassemblement pour la République (RPR), ancêtre du parti conservateur Les Républicains, a été fondé par Jacques Chirac en 1976.

8Jean-Philippe Rémy, Joan Tilouine et Serge Michel, « Vincent Bolloré : “Notre méthode, c’est plutôt du commando que de l’armée régulière” », Le Monde, 11/08/2015.

9« Le groupe français, refuge des ministres retraités », Libération, 17/10/2008.

10Cette affaire fera l’objet d’un article prochainement

11Cette affaire fera l’objet d’un article prochainement

12Joan Tilouine, Simon Piel, « Bolloré : la saga du port maudit de Conakry », Le Monde, 16/09/2016.