En Ogoniland, une petite bande de 1 000 kilomètres carrés dans le sud du Nigeria, le pétrole est une malédiction. S’il a abondamment souillé la région, il n’a permis d’enregistrer aucun bénéfice économique ni aucun développement.

« On observe généralement les existences les plus pauvres dans les pays de plus grande abondance », écrivait en 1711 le magazine anglais The Spectator, théorisant pour la première fois la « malédiction des ressources » qui a persisté malgré la décolonisation des années 1960 ayant conduit à l’indépendance de nombreux États africains.

L’or noir reste pourtant la source de revenus sur laquelle continuent de miser les dirigeants de l’Ogoniland et le gouvernement fédéral, qui en attendent la perception de taxes, la création d’emplois et la production d’énergie. Ils y voient toujours le chemin le plus simple vers le développement.

La spirale du pétrole

En janvier 1993, un mouvement d’activistes, le Movement for the Survival of Ogoni People (Mosop, « Mouvement pour la survie du peuple ogoni » en français), dirigé par Ken Saro-Wiwa, manifeste pacifiquement contre le gouvernement fédéral et la compagnie Shell, titulaire de plusieurs concessions depuis 1953. Contrairement à d’autres groupes, les Ogonis ne font pas le choix d’une lutte indépendantiste mais plutôt de la bataille politique et écologiste : ils visent la reconnaissance de leurs droits sur leur terre et une plus grande autonomie dans la gestion du pouvoir local. Ils se disent alors « le premier peuple autochtone de l’histoire de [notre] planète à avoir contraint une compagnie pétrolière transnationale à quitter [notre] terre par des moyens pacifiques ».

La non-violence, cependant, ne triomphe pas longtemps. « Après que leurs demandes d’indemnisation environnementale et de redevances pétrolières furent ignorées, les tensions montèrent », écrit en juillet 1995 Hilary Rouse-Amadi dans « Nigeria in Crisis », un chapitre de la Review of African Political Economy :

Shell mit ses opérations à l’arrêt en Ogoniland après l’agression d’un employé. Craignant que d’autres régions productrices de pétrole ne suivent cet exemple, des opérations militaires clandestines commencèrent pour briser la résistance de la communauté ogoni.

Le 10 novembre 1995, Ken Saro-Wiwa est pendu avec huit autres activistes, à l’issue d’un procès truqué sanctionné par l’exclusion du Nigeria du Commonwealth et l’imposition de sanctions internationales pendant plusieurs années. D’autres protestations et d’autres épisodes de répression contre les Ogonis suivirent. Deux mille civils furent tués et 30 000 autres déplacés entre 1993 et 1999.

À l’avant-garde du combat pour l’environnement

Trente ans plus tard, le Nigeria n’arrive toujours pas à sortir de la spirale du pétrole. Pour tenter de refermer la blessure avec les Ogonis, le gouvernement fédéral relance les activités d’extraction. Il promet, cette fois, une plus grande implication de la population.

« Depuis des décennies, le peuple ogoni est à l’avant-garde du combat pour la restauration de l’environnement et le développement durable, influençant aussi bien les débats nationaux que mondiaux sur ces questions cruciales », a déclaré en janvier le président nigérian Bola Tinubu, en marge de la signature d’un protocole d’accord avec les Ogonis pour la reprise des forages. Dans la foulée, il a approuvé la création d’une université spécialisée sur les questions environnementales. En juin, tendant la main aux activistes ogonis, il a accordé une grâce posthume à Ken Saro-Wiwa, qu’il a qualifié de « héros national ».

« Ils font cela parce qu’ils veulent prendre le pétrole », juge Celestin AkpoBari, militant des droits humains et de l’environnement et coordinateur national de l’Ogoni Solidarity Forum. AkpoBari a vécu les transformations de l’Ogoniland depuis les années 1990. « Les gens comme moi, nous ne sommes pas intéressés par toutes ces choses… On ne peut pas utiliser l’université pour nous corrompre. » Il estime que la grâce accordée à Ken Saro-Wiwa est un « non-sens », car ce dernier n’a commis aucun crime :

« S’il y a quelqu’un qui a besoin d’être pardonné, c’est le gouvernement fédéral du Nigeria. Et ce sont les Ogonis qui devraient accorder ce pardon, et non pas des gens qui prétendent accorder leur pardon à un peuple qui n’a commis aucune faute. »

Toutefois, parmi les activistes ogonis, les positions sont très contrastées. Y compris sur la reprise des explorations pétrolières : « Les parties prenantes sont arrivées, menées par l’ancien vice-président du Mosop, Ledum Mittee », raconte AkpoBari. « À cette époque, il était membre du conseil d’administration de la NNPC », la Nigerian National Petroleum Corporation, la compagnie pétrolière nationale.

Fuites et torchages à tout va

Mittee est l’un des symboles de la lutte des Ogonis contre le gouvernement fédéral et les multinationales pétrolières. Il fut emprisonné dans les années 1990 avec Ken Saro-Wiwa. En 2023, il a été nommé directeur non exécutif de la NNPC par Bola Tinubu. « Il pourrait y avoir des affrontements entre les forces de sécurité gouvernementales, l’armée et les civils ordinaires ou les militants ogonis. Je sais que ça se produira », prévient AkpoBari.

Quelles que soient les opinions, la situation en Ogoniland est désastreuse. Malgré la fin des forages, les fuites de pétrole à partir des oléoducs et le torchage du gaz – dus à la négligence des compagnies pétrolières internationales et aux attaques des groupes armés apparus dans la seconde moitié des années 1990 – ajoutés aux activités des raffineries artisanales qui revendent illégalement du brut sur le marché local, ont créé l’un des environnements les plus pollués du monde. Après des années de retards et de mauvaise gestion, un processus de dépollution a été engagé. Selon les Nations unies, il nécessitera entre vingt-cinq et trente ans.

Depuis 2015, plusieurs communautés ont intenté des procès à Shell en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pour obtenir des réparations. À partir de 2010, Shell a commencé à abandonner certaines licences pétrolières. L’année suivante, les Nations unies ont publié un rapport révélant la dégradation environnementale de l’Ogoniland. Le processus de cession des actifs pétroliers terrestres du delta du Niger – entrepris non seulement par Shell mais aussi par d’autres compagnies internationales – s’est achevé en 2025.

Aujourd’hui, il n’existe plus au Nigeria de sociétés étrangères de pétrole et de gaz qui gèrent des oléoducs, des raffineries et d’autres infrastructures destinées à la production et au commerce d’énergie fossile terrestre. C’est ce vide que le président Tinubu, les compagnies pétrolières locales et les chefs de communauté veulent combler.

Dividi et impera, la devise des colons et des majors pétrolières

« Je suis un pauvre agriculteur. J’ai de la volaille, un étang à poissons et j’ai aussi mon entreprise qui produit de l’huile de palme », témoigne Solomon Ndigbara, assis sur le trône de son palais de Yeghe, une petite ville qui fait partie d’un des quatre districts locaux composant l’Ogoniland.

Il est l’un des leaders qui ont participé aux rencontres avec la présidence nigériane pour relancer les explorations. Il porte un habit traditionnel sombre et lustré, surmonté d’un chapeau symbole de sagesse. Dans sa main, il tient un sceptre sculpté dans l’ivoire, tout comme ses colliers. Il est accompagné partout d’un groupe de courtisans modernes : attachés de presse, conseillers, chefs jeunes et vieux.

Début janvier, ses réseaux sociaux ont diffusé les images de son intronisation en tant que Mene Bue Bori, c’est-à-dire roi d’un clan habitant l’un des quatre royaumes de l’Ogoniland, succédant à des années de règne d’une autre lignée. Sa charge a été reconnue par d’autres souverains traditionnels qui lui ont également conféré le titre d’« émissaire de la paix ».

Depuis 1999, la Constitution nigériane confère à ces figures un rôle honorifique, particulièrement utile pour consulter les communautés et recueillir des soutiens lors des élections nationales. Dans le système bureaucratique complexe du Nigeria, la tension entre le centre et la périphérie est permanente. Et, au niveau local, plusieurs familles se disputent les titres traditionnels, souvent à travers des accusations réciproques d’usurpation et de tentatives de destitution. Plusieurs chercheurs estiment que, comme pendant la traite atlantique, ces divisions ont été exploitées tant par les colonisateurs britanniques que par les majors pétrolières en vertu du principe du dividi et impera (diviser pour régner), qui préconise de négocier les intérêts de l’ensemble de la communauté auprès de seulement quelques-uns.

On l’appelait « Oussama Ben Laden »

Avant son intronisation, Solomon Ndigbara était ce que les universitaires appellent un « militia capitalist » : le chef d’une milice armée. Dans les années 1990, il exerçait un fort contrôle du territoire, aussi bien dans les villes que dans les mangroves de la forêt traversée par un dense réseau de fleuves irriguant la région du delta.

Il a acquis sa richesse par la violence, et, parmi les chefs d’accusation figurant dans les mandats d’arrêt émis contre lui jadis par le gouvernement fédéral, on trouve des crimes tels que l’enlèvement à des fins d’extorsion, le sabotage d’installations industrielles pour le trafic de brut (bunkering), ainsi que le trafic d’armes et de drogue. Ces accusations ont été annulées en 2009 puis partiellement relancées en 2016, lors d’une phase d’affrontements entre factions rivales en Ogoniland. Elles semblent désormais définitivement éteintes.

Jusqu’à sa dissolution, en 2009, la milice de Solomon faisait partie du Mend, le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger, qui avait choisi la voie des armes à la fin des années 1990. À l’époque, on l’appelait « Oussama Ben Laden ». « Un surnom qui remonte à ma cavale dans la forêt », se souvient-il, sans s’étendre. Ses ennemis étaient alors les compagnies pétrolières internationales et le gouvernement fédéral qui faisait affaire avec elles.

Des sabotages d’oléoducs aux auteurs discutés

Avec la fin de la lutte armée, il a débuté une carrière politique et entrepreneuriale. Il possède un bar, un hôtel, et il est actuellement en train de construire des tavernes et de nouvelles structures d’accueil. Puis sont arrivés les contrats avec l’État : pour la construction de routes en 2010 et 2012, puis pour la gestion de la sécurité, y compris celle des oléoducs. Selon l’enquête1 publiée en 2024 par le chercheur Jackson Tamunosaki Jack, le contrat s’élèverait à 1,7 million de dollars (1,5 million d’euros). Le roi Solomon élude toutefois les questions à ce sujet.

Cependant, il répond à celles qui concernent les sabotages d’oléoducs, une pratique illégale qui représenterait, selon la Nosdra (Agence nationale de détection et de réponse aux fuites de pétrole), 84 % des causes d’incidents. Des écologistes et des communautés contestent ce chiffre, affirmant que les fuites sont parfois imputées à tort à des voleurs de pétrole travaillant pour de petites raffineries locales pour dissimuler les manquements des compagnies pétrolières. Mais, pour les Nations unies, ces pratiques illégales sont la cause principale de la crise environnementale en Ogoniland : « Tant que les autorités ne seront pas capables de mettre un terme à ces activités illégales, les efforts de restauration seront vains », a déclaré en 2021 Micheal Cowing, consultant des Nations unies pour le programme de dépollution de l’Ogoniland, lors d’un séminaire en ligne.

« Aucun acte de sabotage n’est plus enregistré », réplique le roi Solomon. Pour lui, depuis que plusieurs ex-chefs de rébellion peuvent donner du travail aux jeunes, ces problèmes n’existent plus. « Dans ma zone, ils [le gouvernement, NDLR] me confient le contrat. Alors, tous les jours, nous parlons aux jeunes pour qu’ils abandonnent ces choses-là », explique-t-il. Pourtant, selon la Nosdra, huit épisodes de fuite de pétrole ont été constatés entre 2024 et 2025, à cause de vols mais aussi, à deux reprises au moins, à cause de problèmes de maintenance des installations situées dans la zone administrative où se trouve son royaume.

Mon devoir en tant que roi d’une communauté est de m’assurer que partout règne la paix. Je travaille avec les agents de sécurité. Je travaille avec les jeunes. Je travaille avec mon conseil de chefs pour veiller à ce que tout reste en ordre.

Sur la base de cette promesse de sécurité, le roi Solomon formule des revendications différentes de celles du Mosop des années 1990, qui ne réclamait pas l’indépendance. « Le gouvernement fédéral devrait nous donner un État. »

« Shell doit payer, Shell doit nettoyer »

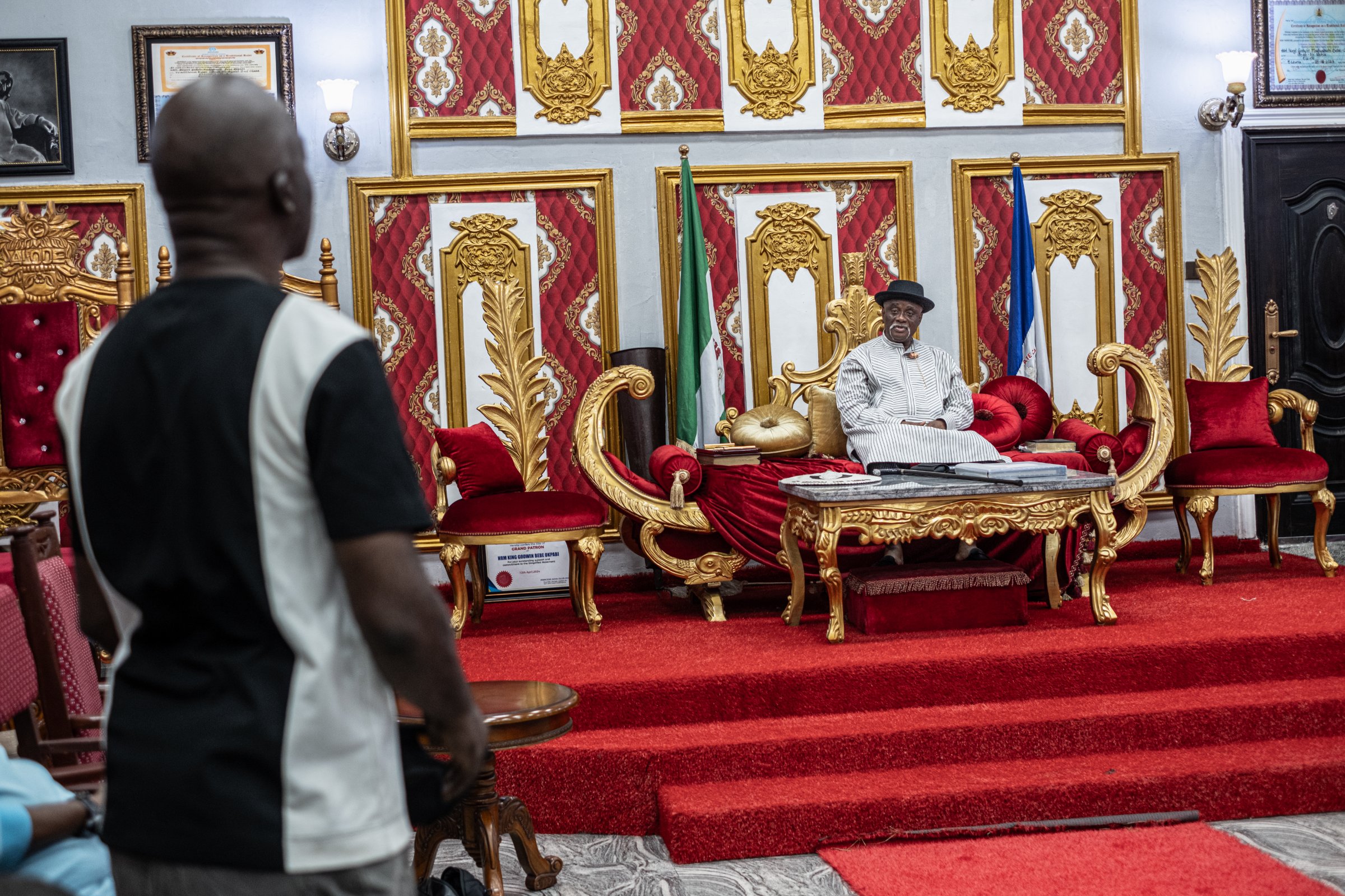

Même logique à Ogale, à une trentaine de kilomètres de Yeghe. « Le pétrole qui se trouve à Ogale, j’en suis le propriétaire. C’est moi qui représente le peuple. Tu parles avec moi et nous nous mettons d’accord. Moi, j’en parlerai avec mon peuple. » Le roi Godwin Bebe Okpabi reçoit les délégations de visiteurs dans son palais. Sur les photos d’une réunion avec le gouvernement, le 15 mai 2024, on le voit assis à côté du directeur général de la société nigériane Geoplex, Wole Ogunsany, qui préside depuis 2024 l’association nigériane des producteurs de pétrole.

Godwin Bebe Okpabi représente sa communauté dans un procès intenté contre Shell en 2015 pour les dommages environnementaux causés dans son royaume, où une agence des Nations unies a certifié en 2011 des concentrations dans l’eau de benzène, un puissant cancérogène, à des niveaux 900 fois supérieurs aux seuils tolérés par l’Organisation mondiale de la santé. En février, il a obtenu de la Cour suprême britannique le renvoi en justice de Shell dans deux procédures distinctes : l’une pour les victimes individuelles (au nombre de près de 12 000), et l’autre pour la communauté. Le procès aura lieu en 2026.

Comme on peut le lire dans l’arrêt rejetant la demande de non-lieu de Shell dans les procédures engagées par deux communautés distinctes du delta du Niger, Ogale et Bille : « En raison du retard accusé à cause de la contestation juridictionnelle des défendeurs […], il est impératif que la procédure judiciaire progresse désormais rapidement. » « Je ne suis plus aussi fort qu’au moment où nous avons commencé cette affaire, mais je ne mourrai pas avant d’avoir vu Shell payer. Shell doit payer, Shell doit nettoyer cet endroit. Ils doivent nettoyer la terre, ils doivent verser des compensations », déclare le roi d’Ogale.

C’est l’un de ses parents qui a accueilli Shell à la fin des années 1950. Le roi Okpabi veut être le premier souverain à en décider : pour lui, laisser le brut sous terre « n’a pas de sens : cela peut apporter des bénéfices ».

« On ne peut pas recommencer »

La reprise de l’exploration a suscité des réactions de la part de plusieurs organisations, surtout à vocation écologiste. Olanrewaju Suraju, président du Human and Environmental Development Agenda (HEDA Resource Center), fait partie des voix hostiles. « Les dirigeants communautaires et gouvernementaux sont incapables de tirer les leçons des erreurs du passé », affirme-t-il.

Nous avons documenté et dénoncé l’opacité des activités extractives au Nigeria, l’absence de responsabilité des compagnies et du gouvernement, ainsi que les graves dommages environnementaux et humains infligés aux communautés.

Et il conclut par ces mots : « L’Ogoniland occupe une position unique au niveau mondial. C’est un symbole de la lutte contre l’exploitation pétrolière et la collusion d’écocide entre l’État nigérian et les compagnies pétrolières, en particulier Shell. On ne peut pas recommencer. » D’autant plus qu’avec la fin de la gestion par les compagnies internationales, les fuites de pétrole ne se sont pas arrêtées. Bien au contraire.

Le Trans Niger Pipeline est l’un des plus importants oléoducs qui traversent l’Ogoniland. Il est géré par Shell Petroleum Development Company, un consortium où Shell a vendu en 2024 sa part majoritaire de 30 % à la société nigériane Renaissance Africa. Le reste du capital est partagé entre les compagnies NNPC, TotalEnergies et Eni (5 %).

« Qui viendra ensuite demander des compensations ? »

En mars, sur l’un de ses tronçons, des coups de scie ont provoqué la fuite de l’équivalent de 311 barils de pétrole, a relevé la Nosdra. Le 5 avril, moins d’un mois plus tard, le brut avait pénétré dans le sol, qui avait pris une couleur brun foncé.

Dans la zone contaminée, il n’y a plus aucune trace de végétation. Un homme appartenant au personnel de sécurité trempe la main dans une large flaque où stagne un mélange d’eau et de pétrole. De ses doigts dégouline un liquide visqueux, preuve que rien n’a été fait sur place pour stopper la contamination.

Entre-temps, une voiture s’arrête à quelques dizaines de mètres. En descend un homme grand et élancé, coiffé du chapeau habituellement porté par les notables. Il se plaint du fait que le groupe de journalistes venus sur le lieu de l’incident ne soit pas accompagné par des membres de la communauté touchée, mais par ceux d’une communauté voisine plus connue.

« Ainsi, vous finirez par écrire que l’incident s’est produit au mauvais endroit », s’emporte-t-il en gesticulant. « Qui viendra ensuite demander des compensations ? Les autres, parce que les journaux auront écrit le nom de leur communauté ! » Cet homme s’appelle Bless Loal Kpea. Il est l’un des chefs de la communauté victime. Il est aussi le directeur général d’une des entreprises engagées dans la dépollution de l’Ogoniland. Et il fournit également des services pour l’installation de nouveaux puits de pétrole. Car, en Ogoniland, tous les rois veulent forer.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.