Le cinquantenaire de l’indépendance de l’Angola, acquise le 11 novembre 1975 dans des circonstances dramatiques, est l’occasion d’une série d’évènements mémoriels tout au long de l’année. La première phase d’un programme de remise de médailles commémoratives a eu lieu en avril. Une liste de 247 personnes avait été annoncée : 99 pour la classe « indépendance » et 148 pour celle de « paix et développement ». Les deux groupes incluaient des personnalités issues des partis politiques – y compris d’opposition –, ainsi que de la société civile, du monde de la culture ou des médias.

Trois députés de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita) sélectionnés ont aussitôt annoncé qu’ils refuseraient la médaille1. Ils demandent que leur leader historique, Jonas Savimbi, figure parmi les plus méritants dans le combat pour la libération de l’Angola, au même titre qu’Agostinho Neto et José Eduardo dos Santos, les anciens dirigeants du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA, au pouvoir depuis 1975). Un dirigeant historique du Front national de libération de l’Angola (FNLA), Ngola Kabangu, et les deux députés que compte actuellement ce parti au Parlement se sont aussitôt joints au mouvement de protestation en exigeant la délivrance des mêmes honneurs nationaux à Holden Roberto, fondateur de l’UPA-FNLA en 1958, décédé à Luanda en 2007. Deux mois plus tard, le président de l’Unita, Adalberto Costa Junior, après avoir refusé à son tour la médaille « Paix et développement », exigeait « la plus haute reconnaissance de l’œuvre de Savimbi pour la conquête de l’indépendance ».

Sans surprise, ces propositions présentées au Parlement, où le MPLA détient encore la majorité, n’ont pas été retenues. Ce refus a nourri les nombreux et très vifs débats publics et sur les réseaux sociaux, au sujet de cet énième « déni de justice » et « preuve ultime de gestion non démocratique des affaires de la nation ». Soit. Mais qu’ont précisément fait ces deux leaders pour l’indépendance de leur pays ?

Dans un contexte de relative dépolitisation du public angolais, la question a tout son sens. Nombreux peuvent en effet croire à la version selon laquelle le MPLA a injustement évincé ses concurrents pendant la transition devant mener le pays à l’indépendance. Cette version présentée par les députés des deux partis néglige opportunément les documentations historiques les plus sérieuses. Et les médias internationaux, même certains parmi les plus cotés, participent parfois à cette réécriture de l’Histoire, notamment en oubliant systématiquement la longue intervention militaire étrangère et ses liens directs avec des mouvements angolais. Ou alors en confondant les récits, comme cette journaliste d’une agence de presse européenne qui confiait récemment être consternée par l’absence de la mention de l’Unita dans les inscriptions sur le monument érigé à Cuito Cuanavale (dans le sud-est de l’Angola). Ce monument commémore la victoire en 1988 contre les agressions sud-africaines, soit du plus grand conflit qu’a connu l’Afrique subsaharienne à ce jour. L’Unita devrait-elle désormais être placée dans le camp des vainqueurs ?

Deux accords de paix non respectés

La communication du pouvoir, plutôt retenue, soucieuse d’éviter de ressasser le passé pour ne pas s’exposer aux reproches selon lesquels le MPLA s’en servirait pour justifier sa mainmise sur les institutions et balayer les critiques sur sa gestion, aborde le sujet du long conflit post-indépendance (1975-2002) avec bien moins d’entrain que par le passé.

Pourtant, après le retrait de l’armée sud-africaine en déroute et les accords de New York de 1988, où l’Afrique du Sud fut par ailleurs contrainte d’accorder l’indépendance à la Namibie, trois accords de paix mirent fin à autant de relances du conflit de la part de l’Unita sans qu’aucun des commandants de l’organisation ayant repris le conflit ne fût sanctionné et encore moins emprisonné.

La paix signée en 1991 à Bicesse puis celle paraphée en 1994 à Lusaka furent respectées par le gouvernement. Ce dernier fut cependant surpris par l’éclosion d’une dernière (et meurtrière) phase de confrontations sous le commandement d’un entêté Savimbi qui avait refusé le poste de vice-président de la République et remplacé l’aide sud-africaine par un vaste système de trafic des diamants2 (nommés plus tard « diamants de sang ») pour financer l’achat d’armement. Ce dernier épisode du conflit se déroula en dépit de la création, en avril 1997, d’un Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale (GURN), avec la participation de tous les partis ayant participé aux élections de 1992, y compris l’Unita. Le nouveau représentant du secrétaire général de l’ONU en Angola, le Malien Alioune Blondin Beye3, avait inlassablement œuvré à la création de ce gouvernement.

« Cinquante ans ça suffit ! »

Savimbi avait décidé coûte que coûte de reprendre les armes contre le pouvoir, alors même qu’une majorité des membres de la direction de l’Unita avaient intégré les institutions nationales, notamment l’armée et le Parlement. Après sa mort au combat, en 2002, ce sont ses lieutenants qui signèrent le dernier accord de paix, libellé comme un addendum du précédent. Une fois encore, pas de récriminations ou représailles. De leur côté, nombre d’officiers de l’Unita intégrés dans les FAA y sont demeurés tout le long de ces années de conflit, à l’instar de ceux qui avaient été élus députés en 1992 et qui ont pu rejoindre l’Assemblée nationale après les accords de 1994 sans aucune procédure particulière. C’est d’ailleurs un des généraux de l’Unita qui allait plus tard exercer les prestigieuses fonctions de chef d’état-major des FAA pendant près de huit ans (2010-2018).

L’Unita et le FNLA entendent à présent revendiquer la reconnaissance de leur participation à la libération du pays du joug colonial, en écartant leurs compromissions et le manquement de la parole donnée, que par ailleurs le gouvernement a désormais choisi de taire. Les deux partis d’opposition mettent en avant une certaine victimisation et critiquent l’incontestable longévité du MPLA au pouvoir : le slogan « Cinquante ans ça suffit ! » fait florès dans les rangs de l’opposition et lors des manifestations. Le parti au pouvoir rétorque à mi-voix que les armes ne se sont tues qu’il y a vingt-trois ans...

Les fraudes électorales, argument parfois avancé par l’Unita pour expliquer les précédentes victoires du MPLA, n’ont jamais été étayées par des plaintes en bonne et due forme, ni confirmées par les observateurs internationaux. Cependant, les progrès significatifs de l’Unita en 2022, lorsqu’elle a presque doublé ses résultats antérieurs en atteignant 43,93 % des voix, attestent de la croissante popularité du principal parti de l’opposition, qui pourrait bien remporter le prochain scrutin, en 2027.

Un premier gouvernement qui fait long feu

L’Unita a indubitablement réussi à incarner le changement sans pour autant avoir, jusqu’à présent, présenté un véritable plan d’action pour corriger les manquements dans la gestion du pays, et encore moins amorcé la plus petite révision critique de son passé trouble : coopérations étroites avec l’armée portugaise jusqu’en 1974 et avec l’armée d’agression sud-africaine à partir de 1975. Même les députés de l’Unita, parmi ceux élus à la première élection démocratique, en 1992, et qui avaient pris des distances en créant l’Unita Rénovée et en participant, avec l’ensemble des partis d’opposition qui avaient concouru aux élections, au GURN, se sont joints à la protestation visant à assurer à Savimbi une reconnaissance nationale de son rôle « majeur » dans la libération du pays...

Le cinquantenaire de l’indépendance semble ainsi être l’occasion d’une réécriture des événements fondateurs de la République angolaise et du rôle de ses principaux acteurs. De son côté, le FNLA revendique son ancienneté en tant qu’organisation politique anticoloniale. Il argue du fait d’avoir été le premier à lancer la lutte armée contre l’occupation, lors de l’attaque du 15 mars 1961 menée depuis le Congo, qui a surtout visé et tué des centaines de civils, colons et angolais « assimilés ». Cette action avait marqué le premier départ de la lutte armée dans l’ensemble des colonies portugaises.

L’Unita, quant à elle, met surtout en avant sa participation, au même titre que les deux autres mouvements, aux accords d’Alvor scellés avec la puissance coloniale le 31 janvier 1975. Ceux-ci ont abouti à la formation d’un gouvernement de transition composé des trois formations et présidé par un haut-commissaire portugais censé notamment favoriser la tenue d’élections générales avant l’octroi de l’indépendance fixée au 11 novembre suivant. La transition a fait long feu : en juillet, le gouvernement de transition est déclaré caduc par le Portugal car seul le MPLA avait maintenu sa participation. Lisbonne ne souhaitait pas être accusé de gérer le pays avec comme seul partenaire la formation d’Agostinho Neto.

Utiliser l’Unita contre les « communistes »

À ce sujet, le Mouvement des forces armées portugaises, MFA, issu du « 25 avril », était divisé. Si nombre de figures de premier plan, dont le général Vasco Gonçalves, Premier ministre de plusieurs gouvernements entre 1974 et 1975, considéraient le MPLA comme l’interlocuteur avec le plus d’affinités culturelles et le mieux positionné pour l’intégration de la grande communauté portugaise en Angola, un nombre significatif de ses membres, voire de l’appareil politique proche du parti socialiste, souhaitaient fortement l’inclusion de l’Unita dans le jeu politique angolais.

Jusqu’à la veille de la conférence d’Alvor, le mouvement de Savimbi ne jouissait pas du statut de « mouvement de libération » reconnu par l’Organisation de l’Union africaine (OUA), condition de sa participation aux négociations sur l’avenir de la colonie. C’était le général Melo Antunes – réputé progressiste – qui, à la rencontre d’Alger qui avait précédé Alvor, avait convaincu Agostinho Neto d’accepter l’inclusion de l’organisation de Jonas Savimbi en raison, pensait-on, du rôle que l’Unita pouvait jouer en tant que force tampon entre le MPLA et le FNLA, car la tension a souvent été extrême entre les deux.

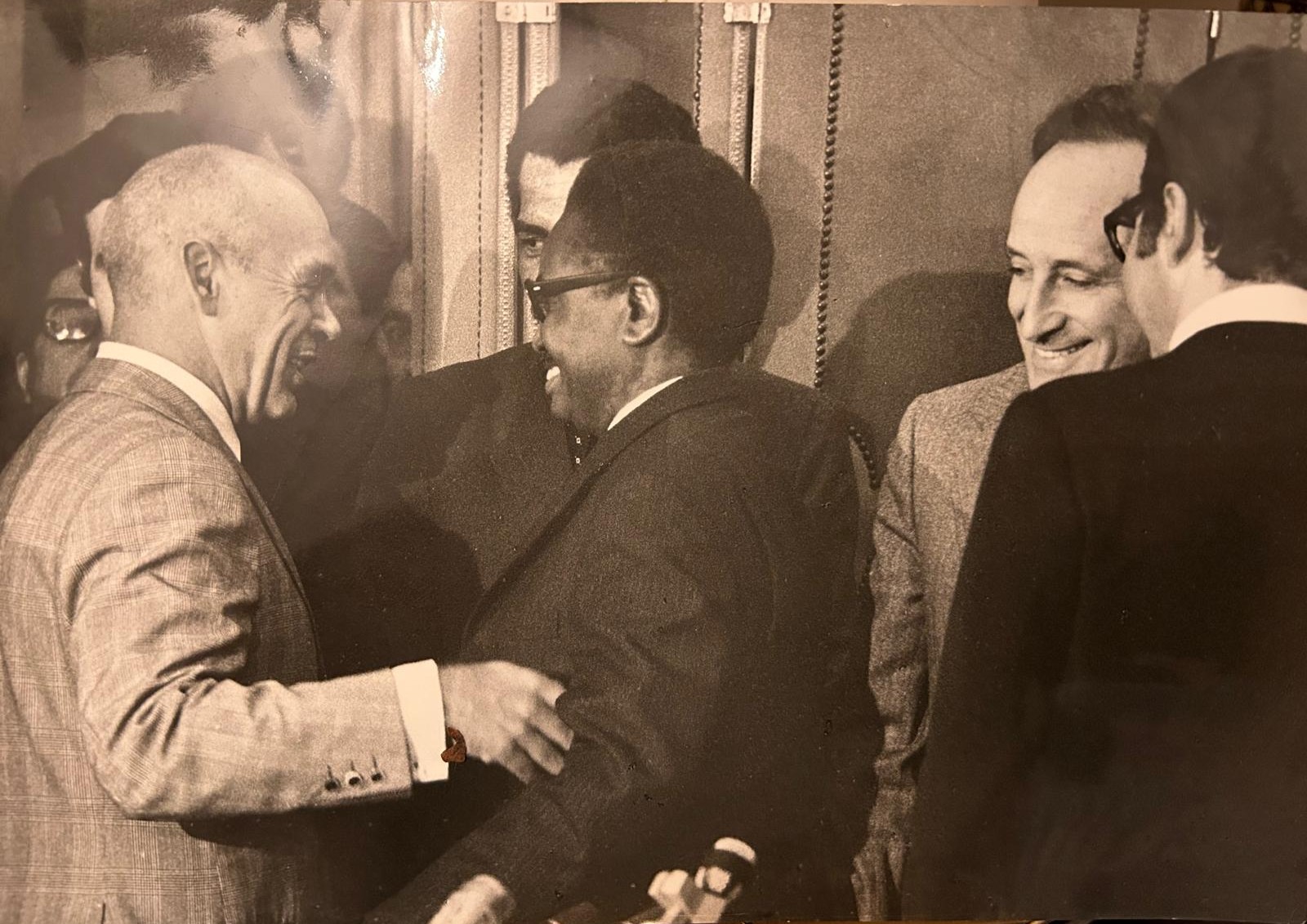

Les nombreux messages échangés à l’époque avec Washington par des représentants de poids du pouvoir portugais, y compris ceux du futur Premier ministre socialiste Mário Soares, révèlent cependant que l’inclusion de l’Unita ne visait pas tant la recherche d’un équilibre des forces sur le terrain, mais le souhait que Savimbi, « doté d’une intelligence hors norme », joue un rôle de premier plan dans l’avenir de l’Angola, bien entendu, contre les influences communistes sur l’ex-colonie4, mais également contre les visées dangereuses d’un FNLA soutenu par Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre voisin, et par les États-Unis.

Les attaques répétées du FNLA

D’ailleurs, le déroulement des premiers mois du gouvernement de transition fait immédiatement état de la volonté hégémonique du FNLA. Selon les rapports du consul états-unien à Luanda, Tom Killoran, au département d’État, le 25 janvier 1975, avant même l’intronisation des ministres du gouvernement décidé à Alvor, eut lieu la première attaque du FNLA. Elle a visé la station de la radio publique à Luanda : les équipements ont été détruits, et son directeur, un membre du MPLA, a été kidnappé.

La CIA venait alors de convaincre l’administration Ford d’augmenter l’aide au FNLA, un de ses traditionnels bénéficiaires, dans le but d’appuyer l’effort de Holden Roberto pour évincer le MPLA de la capitale, ainsi que le souhaitait vivement Mobutu. Ce dernier s’était dit prêt à dépêcher deux bataillons de son armée auprès du FNLA – ce qu’il fera quelques mois plus tard, tout en se plaignant des échecs répétés de son protégé Holden Roberto. En revanche, la proposition d’aide à l’Unita fut alors rejetée.

Conscient de l’urgence d’agir afin de pouvoir encore compter sur sa (légendaire) supériorité militaire, le FNLA lance fin mars 1975 sa première attaque d’envergure contre le siège et les représentations du MPLA à Luanda, soutenu par des groupes armés de contre-révolutionnaires portugais et un premier contingent de mercenaires, selon Killoran, qui décrit dans ses télégrammes des attaques sans une véritable stratégie, sinon celle de tuer un maximum de Luandais.

Le MPLA reprend l’initiative

À ce stade, le MPLA n’avait pas encore dépassé les dommages causés en 1972 par une dissidence au sein de son armée de libération. Mais grâce à son implantation dans la capitale, il put résister en s’appuyant sur les organes dudit « pouvoir populaire » qu’il venait de mettre en place et qui avaient « improvisé un réseau défensif, joué le rôle d’informateurs et organisateurs de la vigilance populaire », résume le sociologue F.W. Heimer5, qui fait aussi état de l’accélération de la mobilisation de la jeunesse pour intégrer l’armée du MPLA (Forces armées populaires de libération de l’Angola, Fapla) grâce à l’entraînement par des instructeurs de la gauche portugaise, ainsi que par l’intégration volontaire d’une partie des anciens commandos africains ayant quitté l’armée portugaise.

Fin mai, poursuit Heimer, le MPLA arrive toutefois à la conclusion qu’il ne survivra pas s’il ne prend pas l’initiative, en s’assurant notamment le contrôle de la région de Luanda. Le 9 juillet, c’est alors le mouvement de Neto qui réagit à plusieurs provocations armées du FNLA en lançant la deuxième bataille de Luanda, qu’il remporte en une semaine grâce aux nouvelles recrues et à la première livraison d’armes à l’initiative de la Yougoslavie.

Le FNLA relance toutefois l’offensive, reprenant provisoirement quelques positions stratégiques, mais l’essentiel de ses forces s’était prudemment retiré dans ses fiefs communautaires, au nord de la capitale. Fin juillet, le FNLA, qui allait préparer, avec l’aide états-unienne notamment, une bien plus importante attaque visant la prise de la capitale angolaise, quitte le gouvernement de transition.

Collaborations sud-africaines

L’Unita, qui était restée plutôt à l’écart de ces confrontations d’envergure, est alors encouragée par le Mouvement des forces armées (MFA) portugais à sortir de sa relative neutralité et à passer un accord avec le MPLA, ce qu’elle fait en juillet, en échange de 1 800 fusils livrés secrètement par le haut-commissaire portugais.

Ce dernier, fragilisé par la défection du FNLA, espérait que le mouvement de Jonas Savimbi resterait au sein du gouvernement de transition, condition pour son maintien en vigueur. Mais quinze jours plus tard, l’accord est également dénoncé par l’Unita. Jonas Savimbi était probablement informé du plan des États-Uniens et des Sud-Africains d’intensifier considérablement leur implication en Angola, et il comptait bien en bénéficier également.

L’Unita s’installe à Huambo, son principal fief, où elle arrête et exécute les principaux leaders locaux du MPLA. Savimbi cherchera désormais à s’assurer de nouveaux sponsors. Dans le très détaillé livre sud-africain South African Armour of the Border War 1975-89 (Osprey Publishing, 2017), Kyle Harmse et Simon Dunstan expliquent que le FNLA et l’Unita n’ont pas attendu la rupture de la transition avec le Portugal pour prendre langue avec l’armée et les services de l’Afrique du Sud. Selon leur récit, des officiels de ces deux formations se rendent en mars 1975, l’un après l’autre, près de la frontière avec la Namibie, rencontrer des gradés de l’armée de Pretoria. Une stratégie aurait été mise au point visant en premier lieu la collaboration de ces deux mouvements contre les infiltrations des combattants du mouvement indépendantiste South West Africa People’s Organization (Swapo) en Namibie.

États-Unis, France, Bob Denard...

En septembre 1975, le MPLA lance deux offensives militaires parallèles lui assurant le contrôle de douze provinces sur seize, écrit Killoran au département d’État. Les villes de Huambo et de Kuito, dans l’Est, demeurent cependant sous le contrôle de l’Unita. Ces victoires du MPLA allaient motiver une aide accrue des pays occidentaux au FNLA et finalement aussi à l’Unita, grâce notamment aux démarches d’Henry Kissinger auprès de partenaires européens, dont la France6.

Des groupes affiliés à Bob Denard sont par ailleurs signalés en octobre 1975 sur le terrain, selon le récit7 du colonel sud-africain Jan Breytenbach, qui reçoit, au sud de l’Angola, des mercenaires français. Plus tard, il se dira fier d’avoir pu contribuer à la création de contingents des troupes locales (bataillon Buffalo, etc.). C’est alors que l’Unita commence à bénéficier d’une formation militaire importante et d’armement.

Les auteurs sud-africains de ces récits de guerre extrêmement détaillés approuvent en majorité la politique des gouvernements sud-africains de l’époque. Ils en arrivent même, vingt ans après les faits, à rappeler avec émotion l’entrée en Angola des Forces spéciales sud-africaines, dont le « Armoured Corps », qui allait lancer en octobre 1975 l’opération « Savannah », décrite sans ambages comme ayant été « une des plus spectaculaires campagnes conventionnelles jamais combattues en Afrique ». Pourtant, aujourd’hui, la grande majorité des médias occidentaux en ont perdu la mémoire, se contentant de définir ces années comme ayant été celles d’une « longue guerre civile ».

Un rendez-vous avec le Premier ministre sud-africain

Où étaient Jonas Savimbi et Holden Roberto à la veille de la déclaration de l’indépendance de l’Angola, le 10 novembre 1975 ? Dans son volumineux livre Jonas Savimbi : A key to Africa (Mainstream Publishing), paru en 1986, le reporter écossais Fred Bridgland, désormais intime de l’homme qu’il a côtoyé pendant cette année cruciale, (tout en couvrant la région australe du continent pour son journal, The Scotsman), révèle candidement ce qui fut la journée de Jonas Savimbi ce 10 novembre.

Grâce à l’homme d’affaires britannique Tiny Rowland, patron de la compagnie minière Lonrho, active dans la région australe, Savimbi disposait, depuis plusieurs mois déjà, d’un jet et de son équipage avec lequel il pouvait quitter son fief de Huambo et sillonner la région à son gré. Bridgland et son collègue Michael Nicholson en ont également profité pour se rendre en Zambie ou ailleurs afin d’envoyer leurs papiers en Grande-Bretagne. Le matin du 10 novembre, ils se rendent en Namibie, où l’avion devait faire le plein de carburant. Savimbi attendait impatiemment le retour du jet à Huambo, écrit Bridgland, car il ne pouvait manquer un crucial rendez-vous à Pretoria : une rencontre avec des hauts gradés sud-africains qu’il connaissait déjà mais, également, et ce pour la première fois, avec le Premier ministre John Vorster en personne.

À son retour ce soir-là, il confiait à son ami avoir tenté de convaincre Vorster de maintenir le plus longtemps possible les troupes sud-africaines en territoire angolais – qui, dans leur marche vers Luanda, avaient atteint la région de Cela, à 350 km de la capitale, mais ne pourront pas l’atteindre pour le 11 novembre comme prévu. Savimbi entendait revendiquer publiquement son contrôle sur ces régions du Sud et du Centre afin d’imposer à Luanda la reconnaissance d’un partage de facto du pays. Ce plan aurait également pu influencer le vote sur la reconnaissance de l’Angola de Neto lors de l’imminent sommet de l’OUA, le MPLA ne pouvant plus prétendre contrôler la majorité du territoire.

L’opération ratée du FNLA

Mais, pour Vorster, aucune décision ne pouvait être prise alors que, selon ses mots, « une opération d’envergure, résultant d’un effort concerté de l’Afrique du Sud avec des pays occidentaux en appui au FNLA et visant la prise de Luanda [était] en cours ». Savimbi raconte à Bridgland avoir été littéralement choqué d’apprendre l’envergure de ce plan, même s’il savait que le FNLA avait depuis peu placé ses troupes à seulement 50 km au nord de Luanda. Apprendre que cette coalition internationale avait engagé une opération qui devait se traduire par la victoire de Holden Roberto et sa prise de pouvoir en tant que président de l’Angola « libre » le mit dans une rage folle. Il décida de ne plus jamais accepter de rencontrer son ancien allié. Cependant, l’attaque pour la prise de Luanda fut un retentissant échec. Lorsque Holden tenta une réconciliation avec Savimbi, à Huambo, le 1er décembre 1975, ce dernier était absent...

Le consul des États-Unis, Tom Killoran, informé de ce qui se tramait juste avant l’échéance de la déclaration de l’indépendance, ferme le 3 novembre le consulat général à Luanda. À cette période cruciale, le vice-directeur de la CIA, Vernon Walters, visite l’Angola deux fois, précise John Stockwell, chef de l’antenne dans la région.

Selon Stockwell, l’attaque allait être conduite par 1 500 hommes du FNLA, deux bataillons du Zaïre et une centaine de commandos angolais d’origine portugaise qui avaient atteint la plaine de Kifangondo, à 30 km de Luanda, dans la matinée. Les quatre pièces d’artillerie sud-africaines étaient manœuvrées par les Sud-Africains eux-mêmes. Des conseillers de la CIA et sud-africains étaient postés sur une colline derrière la vallée. À 160 km de là, au sud-est de Luanda, la colonne blindée sud-africaine qui avançait le long de la côte avait repris sa marche vers la capitale. Surpris par la résistance des forces angolaises soutenues par les Cubains fraichement débarqués à Luanda, la marche du FNLA vers la capitale fut brusquement stoppée au nord du fleuve Bengo (voir encadré). La déception fut grande, d’autant plus qu’à Langley (siège de la CIA) on fêtait déjà la victoire, écrit Stockwell8.

L’obsession états-unienne

Mais les États-Uniens ne se donnent pas pour vaincus. Après la proclamation de l’indépendance par Neto, le 10 novembre 1975 à minuit, après une journée où les bruits des tirs retentirent jusqu’au cœur de la capitale, Kissinger déclara que le MPLA ne dominait que la capitale alors que le FNLA et l’Unita contrôlaient douze des seize chefs-lieux de province.

La guerre diplomatique est cependant perdue : un mois plus tard, ce sont plus de quarante pays qui reconnaissent le gouvernement d’Angola présidé par Neto, même si les pressions des USA sur leurs alliés africains ont empêché – par une voix d’écart – la reconnaissance de l’Angola au premier round du sommet de l’OUA, début janvier 1976. Aucun État n’avait entre-temps reconnu la « République démocratique » de Holden-Savimbi. Quant à la France, qui ne cessera d’appuyer les États-Unis et l’Afrique du Sud pendant encore plusieurs mois, elle reconnaîtra également le gouvernement de Neto et prétendra avoir été la première parmi les pays de l’Union européenne, contestant la primauté revendiquée par l’Italie…

Selon les documents désormais accessibles et publiés notamment aux États-Unis9, la CIA présente alors un plan avec plusieurs options pouvant coûter de 30 à 100 millions de dollars, s’ajoutant aux 30 millions restants de l’opération IA/Feature10, qui avait également échoué. Mais toute augmentation devait être ratifiée par la Chambre et le Sénat.

Un article de Seymour Hersh dans le New York Times du 19 décembre révélant le plan secret de l’administration Ford en Angola et le conflit entre Kissinger et le secrétaire d’État aux Affaires africaines, Nathaniel Davis, opposé à l’ultérieure implication états-unienne dans le conflit, remet à l’ordre du jour la proposition d’un amendement présenté par le sénateur démocrate Dick Clark contre tout financement des oppositions armées angolaises. L’amendement est finalement voté en janvier 1976 par une chambre à majorité démocrate, après l’élection de Jimmy Carter. L’amendement sera aboli au début du deuxième mandat de Ronald Reagan, qui avait entre-temps trouvé des voies alternatives pour financer secrètement la guerre de l’Unita contre le gouvernement du MPLA. Après l’abolition de l’amendement Clark, Washington délivrera directement à l’Unita des missiles sol-air Stinger, réservés, jusque-là, aux plus fidèles alliés des États-Unis, tels les moudjahidine afghans.

10 novembre 1975 : quand le FNLA tentait de saper l’indépendance

Alors que l’indépendance de l’Angola s’apprête à être officiellement déclarée, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1975, le Front national de libération de l’Angola (FNLA), dirigé par Holden Roberto, décide d’attaquer la capitale, Luanda, alors tenue par le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) d’Agostinho Neto. Dans Southern Africa Stands Up (Urizen Books NY, 1978), de Wilfred Burchett, le commandant Juju de Almeida, à la tête d’une unité de combattants postée en défense de la capitale, raconte cette bataille :

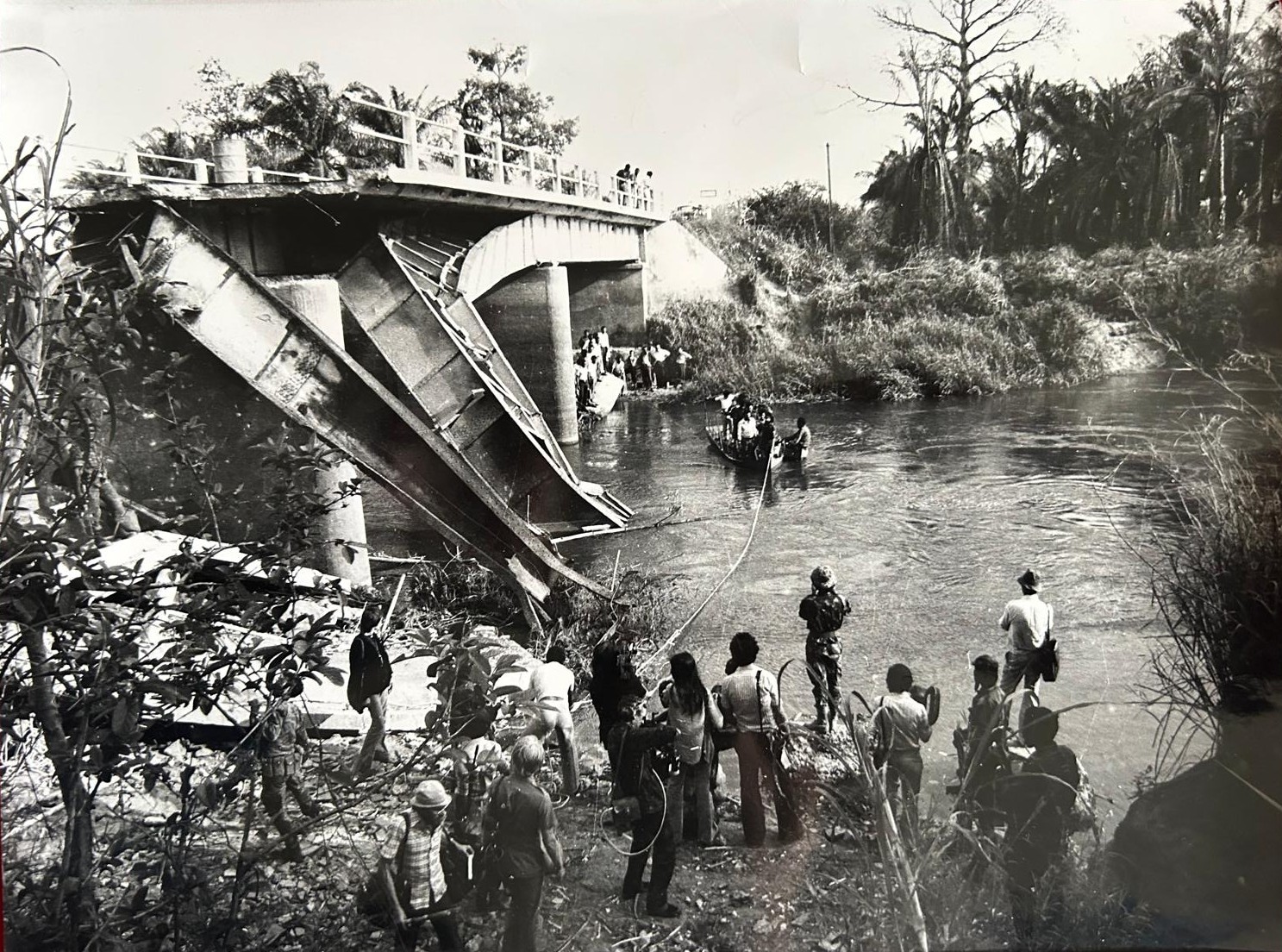

L’assaut du FNLA […] a commencé à l’aube du 10 novembre, au nord de Kifangondo, à 30 km de Luanda. La colonne est graduellement descendue en direction de Luanda. Elle était ouverte par neuf blindés Panhard, suivis par trente-huit camions chargés de troupes. Il y avait environ un millier de soldats zaïrois divisés en deux bataillons et renforcés par une compagnie de commandos portugais. Une centaine de troupes du FNLA et dix Sud-Africains – venus remplacer les mercenaires français qui ne sont pas venus à la dernière minute – maniaient l’artillerie de 130 mm et deux mortiers de 122 mm. Les blindés, avec les forces motorisées, suivaient prudemment, faisant 200 mètres à la fois, et surveillaient les alentours. À 11 heures, les agresseurs ont atteint notre champ de tir : il y avait deux surprises qui les attendaient. D’abord, après leur attaque du 7 novembre, nous avons fait sauter le pont sur la rive du Bengo, ce dont ils n’ont pas été informés. Et, surprise fatale, nous venions de recevoir avec le premier contingent cubain, qui avait atteint Luanda le 8 novembre, des Katyusha soviétiques, soit des lance-roquettes multiples.

Lorsque la colonne est arrivée à notre portée, on a commencé à tirer et il y a eu un bruit effrayant. Dans la confusion ainsi créée, plusieurs blindés des attaquants se sont engouffrés au bord du pont détruit, sans pouvoir faire marche arrière. Les survivants en fuite ne se sont pas arrêtés avant d’atteindre leur base logistique de Porto Quipiri, une vingtaine de kilomètres plus au nord. Nous n’avons pas pu les poursuivre car nous n’avions pas les moyens de monter un nouveau pont sur le fleuve. Cela nous a pris douze jours pour pouvoir les atteindre jusqu’à Caxito, à 50 km de la capitale. Nous avons alors repris le contrôle de ces régions le 22 novembre, sans un combat. Nous avons également récupéré des centaines d’équipements en bon état jetés le long de la route pendant la fuite. La plupart de ces soldats ne savaient pas ce qu’il leur arrivait lorsque les Katyusha ont commencé à tirer. Nous avons lu sur un mur des entrepôts de Porto Quipiri « Fuyons, les Russes utilisent la bombe atomique » !

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Quelques semaines plus tard, l’actuel président de l’Unita, Adalberto Costa Júnior, refusait à son tour la médaille « paix et développement » qui lui avait été attribuée en exigeant la plus haute reconnaissance de l’œuvre de Jonas Savimbi pour la conquête de l’indépendance. À ce jour, seul un ancien gradé de l’Unita, le général Wuambu, des Forces armées angolaises, a accepté cet honneur.

2« Angola :

arms trade and violations of the laws of war since the 1992 elections », Human Rights Watch Arms Project

et Human Rights Watch/Africa, novembre 1994, PDF disponible ici.

3Blondin Beye est décédé le 26 juin 1998 dans l’accident de l’avion de l’ONU qui le transportait en Afrique occidentale dans le but de présenter la nouvelle conjoncture angolaise. Les circonstances du crash de l’avion, alors qu’il survolait la mer en face à la Côte d’Ivoire après un arrêt technique à Lomé, n’ont jamais été élucidées. Elles furent jugées si suspectes qu’on les compara à celles ayant causé la mort, trente-sept ans auparavant, du secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjold, pendant la crise du Katanga congolais.

4Tiago Moreira de Sà, Os Estados Unidos e a descolonisaçao de Angola, éditions Don Quixote, Alfragide, Portugal, 2011.

5F. W. Heimer, The decolonization conflict in Angola 1974-76, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève 1979.

6Le 16 décembre 1975, Valéry Giscard d’Estaing dîne avec Kissinger à Paris. Selon le compte rendu du département d’État, le président français souhaitait vivement que les USA, comme leurs amis africains, poursuivent les démarches pour arrêter les Soviétiques en Angola. Pour ce faire, il était prêt à apporter sa contribution, notamment avec des troupes marocaines et francophones, des hélicoptères armés de missiles S-11 et en stationnant à proximité des avions chasseurs Mirage. Le chef des services secrets, Alexandre de Marenches, se tiendrait en contact avec la CIA.

7Jan Breytenbach, They Live by the Sword, éditions Lemur, 1990.

8John Stockwell, In Search of Enemies : A CIA Story, éditions Norton, New York, 1978.

9Notamment par Piero Gleijeses, dans ses deux volumes Conflicting Missions, Chapel Hill, 2002, et Visions of Freedom, University of North Caroline, 2013.

10Opération secrète de la CIA approuvée par le président Gerald Ford en juillet 1975, en soutien à l’Unita de Jonas Savimbi et au FNLA de Holden Roberto, conçue en liaison avec l’Afrique du Sud et son opération Savannah, ainsi qu’avec le Zaïre de Mobutu.

11Quelques semaines plus tard, l’actuel président de l’Unita, Adalberto Costa Júnior, refusait à son tour la médaille « paix et développement » qui lui avait été attribuée en exigeant la plus haute reconnaissance de l’œuvre de Jonas Savimbi pour la conquête de l’indépendance. À ce jour, seul un ancien gradé de l’Unita, le général Wuambu, des Forces armées angolaises, a accepté cet honneur.

12« Angola :

arms trade and violations of the laws of war since the 1992 elections », Human Rights Watch Arms Project

et Human Rights Watch/Africa, novembre 1994, PDF disponible ici.

13Blondin Beye est décédé le 26 juin 1998 dans l’accident de l’avion de l’ONU qui le transportait en Afrique occidentale dans le but de présenter la nouvelle conjoncture angolaise. Les circonstances du crash de l’avion, alors qu’il survolait la mer en face à la Côte d’Ivoire après un arrêt technique à Lomé, n’ont jamais été élucidées. Elles furent jugées si suspectes qu’on les compara à celles ayant causé la mort, trente-sept ans auparavant, du secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjold, pendant la crise du Katanga congolais.

14Tiago Moreira de Sà, Os Estados Unidos e a descolonisaçao de Angola, éditions Don Quixote, Alfragide, Portugal, 2011.

15F. W. Heimer, The decolonization conflict in Angola 1974-76, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève 1979.

16Le 16 décembre 1975, Valéry Giscard d’Estaing dîne avec Kissinger à Paris. Selon le compte rendu du département d’État, le président français souhaitait vivement que les USA, comme leurs amis africains, poursuivent les démarches pour arrêter les Soviétiques en Angola. Pour ce faire, il était prêt à apporter sa contribution, notamment avec des troupes marocaines et francophones, des hélicoptères armés de missiles S-11 et en stationnant à proximité des avions chasseurs Mirage. Le chef des services secrets, Alexandre de Marenches, se tiendrait en contact avec la CIA.

17Jan Breytenbach, They Live by the Sword, éditions Lemur, 1990.

18John Stockwell, In Search of Enemies : A CIA Story, éditions Norton, New York, 1978.

19Notamment par Piero Gleijeses, dans ses deux volumes Conflicting Missions, Chapel Hill, 2002, et Visions of Freedom, University of North Caroline, 2013.

20Opération secrète de la CIA approuvée par le président Gerald Ford en juillet 1975, en soutien à l’Unita de Jonas Savimbi et au FNLA de Holden Roberto, conçue en liaison avec l’Afrique du Sud et son opération Savannah, ainsi qu’avec le Zaïre de Mobutu.