« Quand ils sont arrivés, tout le monde a dansé. » La phrase est devenue de rigueur pour décrire la liesse des Comoriens, le 13 mai 1978, lorsque Bob Denard et ses hommes viennent mettre fin à la révolution d’Ali Soilihi – qu’ils exécuteront quelques jours plus tard - pour le compte d’Ahmed Abdallah, et avec l’aval de la France. Traumatisée, la majorité de la population a vécu ces trois années de réformes accélérées sous la houlette de jeunes miliciens et de chamboulement des règles sociales comme une oppression insupportable. « Les Comoriens étaient prêts à se mettre dans les bras de n’importe qui pour se débarrasser de Soilihi, se souvient Abdoul Madjid Youssouf, ancien partisan de Soilihi qui avait rompu avec lui et qui fera partie des opposants au président Abdallah. Dans un premier temps, on n’a vu que les Français, sans se demander quel genre de Français c’étaient. »

A peine débarqué, le « colonel Saïd Mustapha M’Hadjou » - le nom comorien adopté par Denard - sait sur quel bouton appuyer pour rassurer tout le monde et faire jouer les vieux réflexes. « Le grand mufti décide de suivre mes directives à la lettre, écrira-t-il dans ses mémoires1. Avec ses quelque mille mosquées implantées sur la Grande Comore, Mohéli et Anjouan, cet homme, sage entre les sages, dispose d’un formidable outil de communication. Ses muezzins appelant à la prière donnent aussi des consignes qui, aussi efficaces que les armes, font rentrer dans le rang des milliers de partisans de Soilihi. » Les notables sont aux anges : ils peuvent retrouver le confort et l’autorité que leur garantit la tradition. Ahmed Abdallah le leur confirmera à son arrivée, quelques jours plus tard. C’est le début d’une période d’optimisme.

« En 1978, on ignorait ce qu’était le mercenariat en Afrique. Abdallah a bénéficié d’une longue période d’observation », remarque le journaliste Ahmed Ali Amir, qui était lycéen dans les années 1980. « Il y avait une sorte de revanche de la classe brimée sous Soilihi, qui reprenait le pouvoir avec Abdallah, rappelle Aboubacar Said Salim, ancien militant du Front démocratique (FD), un mouvement révolutionnaire qui était opposé à Soilihi. Personne ne voulait retomber dans la révolution. Les jeunes avaient intérêt à faire profil bas car ils avaient commis des exactions. Voilà le discours qu’on entendait : ‘Ce sont des anges, pas des mercenaires.’ »

Petit à petit, les « anges » (des dizaines de mercenaires recrutés par Denard en France, qui intègrent la « GP », ou Garde présidentielle) et les Comoriens s’installent dans le train-train de la vie commune. Une certaine stabilité économique rend l’existence plus facile. Même les couches de la société les plus méfiantes vis-à-vis des mercenaires semblent se fondre dans la quiétude générale. Les anciens étudiants marxistes de l’Association des stagiaires et étudiants comoriens (Asec) rentrent de France et poursuivent leur engagement au sein du Front démocratique. « Sous Soilihi, on estimait qu’on ne pouvait pas rentrer, que c’était trop dangereux, avoue Idriss Mohamed, revenu au pays en 1983. C’est quand Abdallah a été au pouvoir qu’on est rentrés pour lutter dans le pays. C’est une sorte de paradoxe, mais nous pensions que c’était un meilleur contexte pour implanter une révolution. »

« Pour les grandes familles, c’était un moindre mal »

Quant aux grandes familles de la noblesse comorienne, elles mettent leur orgueil en sourdine. « Elles recevaient les mercenaires chez elles, mais quand ils voulaient épouser leur fille, c’était la catastrophe !, s’amuse le militant du FD. C’était comme si leur présence n’avait pas d’importance du moment qu’ils ne se mêlaient pas aux vrais enjeux. Les mercenaires étaient une saleté mais qui permettaient que les choses aillent. Alors, pour les grandes familles, c’était un moindre mal. Et le fait qu’ils soient accueillis dans le salon de ces familles faisait penser aux gens plus modestes que c’étaient des gens bien. » Il faut dire que toute politesse pouvait trouver sa récompense : « Les commerçants courtisaient les mercenaires parce qu’ils enlevaient les conteneurs sans formalité de douane », affirme Abdoul Madjid Youssouf.

Si les premières à épouser les « anges » sont des filles de familles pauvres, la bourgeoisie finira pas leur emboîter le pas. « Denard a donné l’exemple en épousant une Comorienne et en lui faisant mener une vie de château », souligne Abdoul Madjid Youssouf. L’élue du « patron », épousée avec la bénédiction du Grand mufti, est de condition modeste. Mais son second, le commandant Charles, convole avec une bourgeoise de Mitsamihuli, une ville du nord de la Grande Comore. « Ces jeunes femmes étaient enviées : elles se déplaçaient en voiture et voyageaient. Les mercenaires se sont fondus dans le paysage social. »

« Ils ont bâti des maisons. Chacun s’est soi-disant converti à l’islam et avait son cheikh », ajoute Idriss Mohamed. « Le mot ‘mercenaire’, on a commencé à l’avoir dans nos têtes à partir des dénonciations du FD, se souvient un ancien garde présidentiel. Sinon on les prenait comme nos frères. Dans les festivités ils se mélangeaient aux coopérants. Ce n’est qu’à partir du 8 mars 1985 qu’on s’est dit : ‘Là, on vit avec des gens qui peuvent être dangereux.’ » Ce jour-là, vingt-quatre des cinq-cent soldats comoriens de la Garde présidentielle avaient prévu d’éliminer les mercenaires au mess des officiers du camp de Kandani. Mais leur plan a échoué – peut-être ont-ils été trahis. Dans les heures qui ont suivi, les vingt-quatre hommes ont été arrêtés. Ils seront torturés pendant des mois2. Des dizaines d’opposants seront également arrêtés et emprisonnés.

« Ils savent tout ce que tu fais, même quand tu vas aux toilettes »

S’ils parviennent à jouer avec le mariage et la religion pour se faire accepter, les hommes de Denard ne se fondent pas pour autant dans la société sans la marquer de leur empreinte. Leurs silhouettes ne sont pas encore devenues antipathiques, mais elles dégagent aux yeux des habitants une force et une violence qui semblent flotter en permanence sur la ville… « Ils terrorisaient la population en montrant ce qu’ils pouvaient faire avec leurs armes et leurs muscles », se souvient Aboubacar Said Salim. Accros aux films d’action, les gamins de la capitale en font leurs nouveaux héros et se rebaptisent avec leurs noms. Mais ils sont persuadés que les mercenaires « savent tout ce que tu fais, même quand tu vas aux toilettes ».

Le monde de la nuit obéit progressivement à leurs règles. S’ils savent cultiver les amitiés de comptoir et jouer les « jeunes gars serviables », leurs colères sont redoutées. Le pouvoir et la force leur assurent les faveurs des plus belles jeunes femmes. La prostitution, jusqu’alors très discrète, devient florissante.

Pendant ce temps, un double système est érigé à la tête du pays. « Il y avait les GP, leurs activités annexes et domaines réservés d’un côté, et Abdallah, son gouvernement et l’armée nationale de l’autre », résume Ahmed Ali Amir. Chaque système fonctionne parallèlement. Ahmed Abdallah et son directeur de cabinet, Ahmed Abdou, sont les seuls dirigeants politiques en contact quotidien avec Bob Denard. Mais ils sont loin de tout contrôler. La Garde présidentielle a la haute main sur la manne financière que représente l’aide accordée par l’Afrique du Sud de l’apartheid3, sur le commerce international et sur tous les trafics rendus possibles par son contrôle nocturne de l’aéroport. « Tous les colis et conteneurs importés marqués du sceau ‘garde présidentielle’ n’étaient pas soumis au contrôle douanier, tout comme les marchandises en transit pour être réexportées, poursuit le journaliste. Les statistiques d’Eurostat démontrent que les Comores ont exporté vers l’Europe durant le régime des mercenaires, des locomotives, des explosifs, des produits nucléaires… » Aucun de ces produits n’a jamais été fabriqué sur place.

Les mercenaires mettent sur pied leur propre tissu économique : la ferme pilote de Sangani (créée et dirigée par les mercenaires), une entreprise de travaux publics qui assure les chantiers financés par l’Afrique du Sud, une société destinée à assurer la sécurité des hôtels Itsandra et Galawa, fréquentés par des touristes sud-africains... « La GP que j’ai créée et les hôtels pour lesquels je me suis tant battu font vivre plus de 1 500 familles sur les trois îles, se justifiera Denard dans ses mémoires. Comme mes émoluments de patron de la garde ne me permettent pas d’avoir le train de vie auquel je me suis habitué, il est tout à fait normal que je profite un peu, moi aussi, de cette embellie. » S’il n’intervient pas publiquement dans les affaires politiques, le mercenaire pèse sur la plupart des décisions importantes.

En terrain conquis

Mais après les premières années de grâce, le pouvoir des GP paraît à la population de plus en plus arbitraire. Bien que Denard se targue de faire régner la discipline parmi ses hommes, ceux-ci imposent leur loi en multipliant les humiliations et exactions. Papa Ahamada, un exemple parmi tant d’autres, a ainsi été tabassé et harcelé pour le simple fait d’avoir connu autrefois Anoir, dit « Rambo », un ex-GP qui défiait ses anciens chefs en commettant des cambriolages. « Ils m’ont arrêté. Ils ont ouvert un cahier avec des photos. ‘Qui est Anoir ?’ J’ai dit que je savais pas. Ils m’ont encerclé, j’avais les menottes, et à quatre mercenaires blancs, ils m’ont donné des coups de poing. »

L’arrogance des « anges » devient elle aussi insupportable. Les subalternes agissent en terrain conquis. Ils ne doivent des comptes qu’à leur maître - non pas Ahmed Abdallah, mais Bob Denard. Tout se règle en interne. Ceux qui dépassent les bornes sont simplement réexpédiés en France par le premier avion. Il serait impensable que l’un d’eux ait affaire à la justice du pays. Les mercenaires sont ainsi constamment maintenus aux yeux de la population dans une posture de supériorité.

Les dirigeants politiques eux-mêmes sont impuissants. Plutôt que d’ordonner aux GP de laisser un innocent en paix, ils préfèrent baisser la tête comme tout le monde et secourir en douce les proches qu’ils savent en danger. Cette impunité atteint son paroxysme avec la mort de trois soldats de la GP qui, toujours en 1985, avaient tenté de libérer leurs camarades emprisonnés depuis le mois de mars dans le but de mener un coup d’État. Leur tentative sera matée dans le sang : les meneurs seront exécutés, et leurs corps seront rendus à leur famille dans des sacs de jute balancés en plein jour sur la voie publique. Cette progression de la violence répond aux mouvements contestataires qui commencent à surgir après les premières années du régime.

De leur côté, les Forces armées comoriennes (FAC), en rivalité permanente avec la Garde présidentielle, pratiquent à leur manière une résistance passive. « Le policier qui avait découvert la ronéotype avec laquelle on faisait les tracts nous a juste dit de déménager. Il y avait une tolérance de l’armée vis-à-vis du mouvement contestataire », explique Aboubacar Saïd Salim. « Pendant les manifestations, on se livrait parfois à la gendarmerie pour échapper à la GP », confie Ahmed Ali Amir. Cette « protection » se vérifiera lorsque les FAC, qui avaient en 1985 procédé à l’arrestation de Moustoifa Said Cheikh, refuseront de livrer le leader révolutionnaire aux GP. Il échappera ainsi aux tortures et, peut-être, à la mort.

Le mythe de « Rambo », le rebelle

Quant aux couches populaires, elles s’évadent en rêvant aux exploits imaginaires du fameux « Rambo », qui n’a pas peur, lui, d’affronter les mercenaires… « Le peuple avait besoin de mythes, estime Aboubacar Saïd Salim. Cet ancien GP défiait la chronique : il pouvait entrer chez les Blancs, voler… » Mais ces résistances éparses ne sont que le fait de groupes marginaux et discrets : les structures traditionnelles de pouvoir réhabilitées par Ahmed Abdallah continuent d’apporter leur complicité, de même que les coopérants français.

Lorsqu’en 1985, la GP porte un coup fatal aux velléités de résistance en déjouant coup sur coup deux complots et en démantelant le Front démocratique, le chef de l’État joue le jeu. De Bob Denard dépendent sa sécurité et la crainte qu’inspire le régime à la population. De son emprise sur les notables dépend Bob Denard… Les deux hommes sont encore de véritables alliés. Sept ans après la chute d’Ali Soilihi, il ne lui est pas difficile de convaincre les chefs traditionnels et les cadres de l’existence d’un nouveau péril révolutionnaire. « Lorsqu’ils ont découvert nos projets, Abdallah a dit : ‘Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ce sont les ennemis de la nation d’aujourd’hui et de demain’, se souvient Idriss Mohamed. Nous avons été traités de mécréants, de communistes qui s’attaquaient à la religion. »

Quatre ans plus tard, lors de la mort du président Abdallah dans des circonstances jamais élucidées, en présence de Denard et d’un de ses lieutenants4, les kafir auront changé de camp. « A la mort d’Abdallah, raconte un fonctionnaire, j’ai trouvé chez lui des mercenaires en train de creuser : ils voulaient l’enterrer comme ça. Omar Tamou [à l’époque ministre de l’Intérieur, NDLR] était au téléphone et négociait dur pour qu’ils acceptent de relâcher le corps. » Dur retour à la réalité, tant pour les Comoriens - « Il y a eu un silence de mort alors qu’ils se pavanaient dans les rues, se souvient un habitant de Moroni. Même si Abdallah n’était pas très populaire, c’était la réprobation générale » - que pour les mercenaires, dont la disparition d’Abdallah précipitera le départ de l’archipel.

Une biographie très complaisante

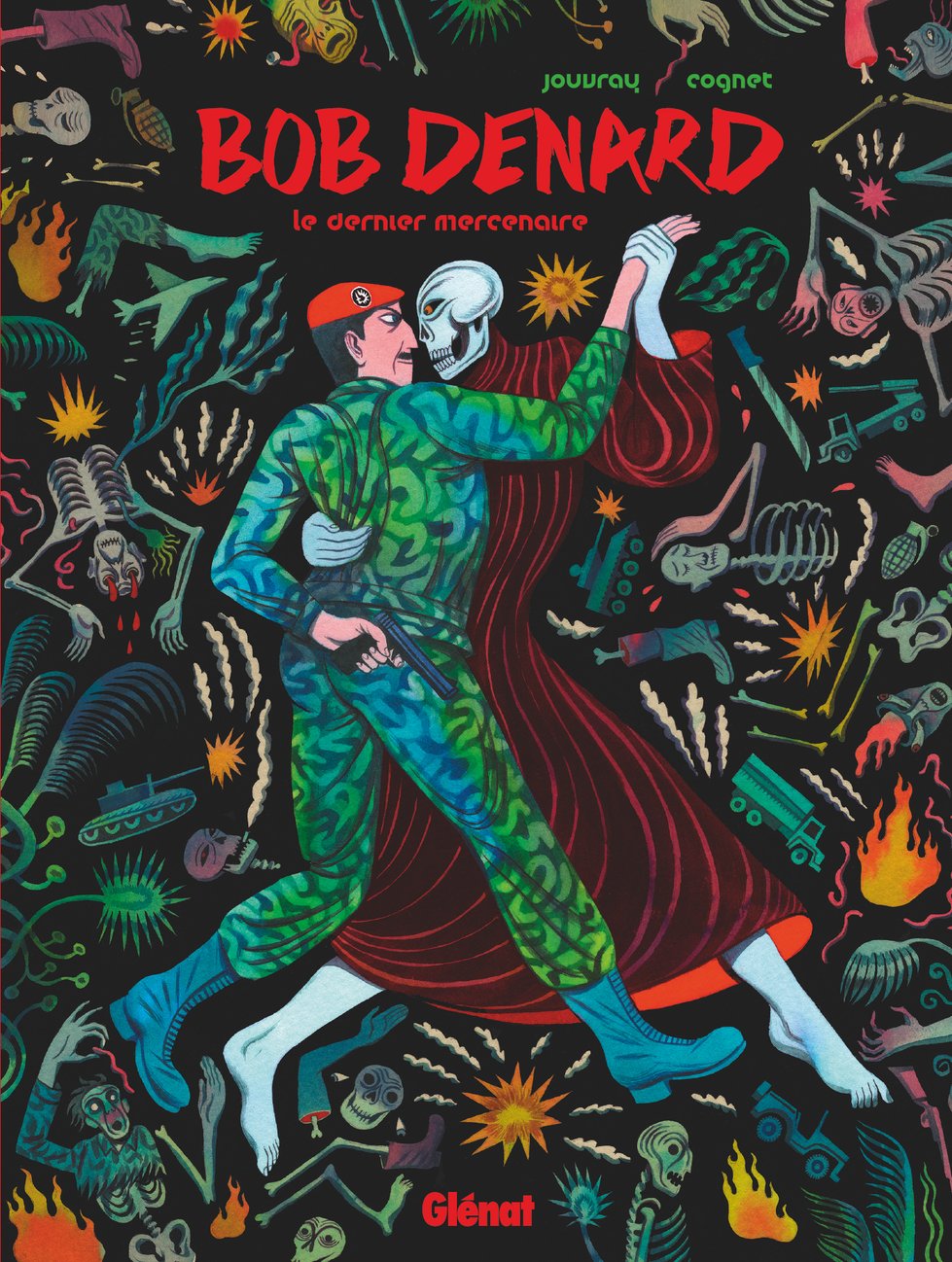

À l’image du titre trompeur - le mercenariat n’est pas mort avec la disparition de Bob Denard, loin de là -, la bande dessinée signée Olivier Jouvray (scenario) et Lilas Cognet (dessin) offre un éclairage certes esthétique, mais très partiel de « l’oeuvre » de celui qui fut une figure majeure de l’histoire de la Françafrique. Le récit, construit en respectant un ordre chronologique, est très complaisant avec Denard : il adopte en permanence son point de vue, depuis son enfance dans le sud-ouest de la France, jusqu’à sa violente mainmise sur les Comores, en passant par l’Indochine, le Congo, le Gabon, le Bénin ou encore le Yémen. Si elle s’intéresse à la complexité du personnage, cette BD ne fait qu’effleurer son sujet, et notamment les nombreux crimes et les zones d’ombre qui ont marqué son parcours au service de la France.

Bob Denard, le dernier mercenaire. Olivier Jouvray, Lilas Cognet. Glénat, 2021, 128 pages, 22 euros.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Bob Denard, Corsaire de la République, Laffont, 1998.

2L’un d’eux, Jean Saïd, est mort quelques heures après son arrestation. Les autres ne seront libérés qu’après la mort d’Ahmed Abdallah, en 1989.

3Avec la complicité de la France, les Comores servent alors de paravent au régime de l’apartheid pour détourner l’embargo auquel il est soumis et s’approvisionner en armes et en pétrole. En retour, Pretoria finance la Garde présidentielle de Bob Denard et investit dans l’archipel, en construisant des hôtels notamment. Lire « Les Comores, une ouverture sur l’extérieur pour l’Afrique du Sud sous embargo 1978-1989 », Walter Bruyère-Ostells, Stratégique, vol. 118, no. 1, 2018, pp. 217-228.

4En mai 1999, Bob Denard et son lieutenant, Dominique Malacrino, ont été acquittés de ce meurtre par la cour d’assises de Paris, à l’issue d’un procès tronqué, les pièces à conviction ayant mystérieusement disparu peu avant le début des audiences. Selon Denard, c’est lui qui était visé ce jour-là par un garde du corps du président qui venait d’entrer dans la pièce où ils se trouvaient, et non son « ami » Abdallah. Mais sa version est mise à mal par de nombreux témoignages et éléments de l’enquête, notamment par une expertise balistique qui conclue que les balles ont été tirées à bout portant.

5Bob Denard, Corsaire de la République, Laffont, 1998.

6L’un d’eux, Jean Saïd, est mort quelques heures après son arrestation. Les autres ne seront libérés qu’après la mort d’Ahmed Abdallah, en 1989.

7Avec la complicité de la France, les Comores servent alors de paravent au régime de l’apartheid pour détourner l’embargo auquel il est soumis et s’approvisionner en armes et en pétrole. En retour, Pretoria finance la Garde présidentielle de Bob Denard et investit dans l’archipel, en construisant des hôtels notamment. Lire « Les Comores, une ouverture sur l’extérieur pour l’Afrique du Sud sous embargo 1978-1989 », Walter Bruyère-Ostells, Stratégique, vol. 118, no. 1, 2018, pp. 217-228.

8En mai 1999, Bob Denard et son lieutenant, Dominique Malacrino, ont été acquittés de ce meurtre par la cour d’assises de Paris, à l’issue d’un procès tronqué, les pièces à conviction ayant mystérieusement disparu peu avant le début des audiences. Selon Denard, c’est lui qui était visé ce jour-là par un garde du corps du président qui venait d’entrer dans la pièce où ils se trouvaient, et non son « ami » Abdallah. Mais sa version est mise à mal par de nombreux témoignages et éléments de l’enquête, notamment par une expertise balistique qui conclue que les balles ont été tirées à bout portant.