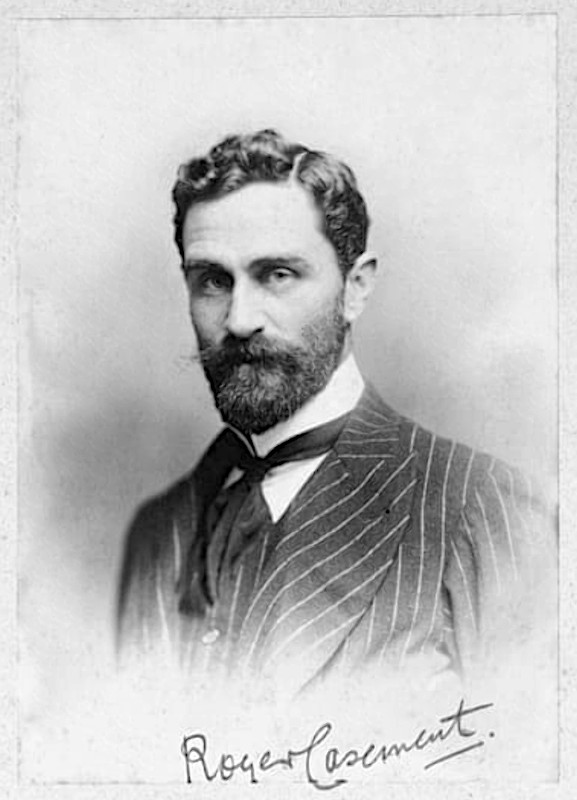

Józef Teodor Konrad Korzeniowski a 33 ans et compte une déjà longue carrière dans la marine marchande britannique quand il arrive, en 1890, dans l’État indépendant du Congo. Il a été engagé pour trois ans par la Société du Haut-Congo comme commandant en second du roi des Belges, l’un des steamers qui assurent la liaison entre Léopoldville (actuelle Kinshasa) et Stanleyville (actuelle Kisangani). Ce voyage, le marin ne le fera qu’une fois. Malade à en crever, il est très vite renvoyé en aval du fleuve Congo, dans la perspective d’une évacuation sanitaire. C’est à ce moment qu’il rencontre un certain Roger Casement, bel homme à la voix envoûtante travaillant pour l’administration coloniale belge à la construction du chemin de fer reliant Matadi et Léopoldville. Les deux hommes sympathisent et, un temps, partagent un logement. Ils ont bien des points communs : tous deux se sont retrouvés orphelins avant d’avoir douze ans, tous deux sont citoyens d’un pays qui n’est pas le leur. Korzeniowski est d’origine polonaise, Casement d’origine irlandaise. Et quoique Britanniques, ils se sont mis au service de Léopold II, roi de Belgique et propriétaire à titre personnel de l’État indépendant du Congo.

De leur rencontre, on ne sait que ce qu’en a écrit Korzeniowski dans son journal : « [Casement] pense et parle bien. » Plus tard, il développera son point de vue dans une lettre à un ami : « Il y a du conquistador en lui. Je l’ai vu partir vers la plus indicible jungle avec un bâton de marche pour toute arme, ses deux bouledogues à ses talons et, pour toute compagnie, son boy de Loanda portant son balluchon. […] Il se trouve que quelques mois plus tard, je l’ai vu réapparaître, un peu plus mince, un peu plus tanné, avec sa crosse, ses chiens et son boy, aussi serein que s’il revenait d’une balade dans un jardin public. » Quand il couche ces mots sur le papier, l’Anglo-Polonais est devenu célèbre. Sous le nom de plume de Joseph Conrad, il a tiré de son voyage au Congo deux chefs d’oeuvre : An outpost of Progress (« Un avant-poste du progrès »), paru dans la revue Cosmopolis en 1897, et Heart of Darkness (« Au cœur des ténèbres »), paru en feuilleton dans Blackwood’s Magazine en 1899.

Ce dernier ouvrage raconte le voyage d’un certain Marlow dans un pays en proie à la fièvre de l’ivoire et rongé, déjà, par la violence coloniale. Mais si Joseph Conrad décrit ainsi Casement au début du XXe siècle, quelques années après leur première rencontre, c’est parce que l’Irlandais est à son tour devenu célèbre. Non pour un roman, mais pour un rapport commandé par le gouvernement du Royaume-Uni. Achevé à la fin de l’année 1903 après une éprouvante enquête sur le terrain, le Rapport Casement décrit « l’horreur » annoncée par Conrad : dans l’État indépendant du Congo, désormais pris par la fièvre du caoutchouc, la violence règne – planifiée, organisée, systématique.

« Une existence absolument fascinante »

Avec Roger, Héros, traître et sodomite, le journaliste français François Reynaert revient sur la vie de Roger Casement : « Cet homme a une existence absolument fascinante et le raconter par le biais de la non-fiction narrative, comme disent les Britanniques, permet aussi de se saisir de toute une époque, de tout un contexte. Et ainsi que le dit Mark Twain, “The only difference between reality and fiction is that fiction needs to be credible” (“La seule différence entre la réalité et la fiction est que la fiction doit être crédible”). »

En la matière, la vie de Casement est à peine crédible et les auteurs ne s’y sont pas trompés qui lui ont consacré de nombreux textes, tant biographiques que fictionnels. Le Prix Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa a fait de lui le personnage principal du Rêve du Celte en 2010 (une biographie romancée traduite chez Gallimard) et dans le monde anglophone, il existe plusieurs biographies détaillées, dont celles de Brian Inglis (1973), William Bryant (2007) et Angus Mitchell (2013). Dans le monde francophone, il est beaucoup moins connu, même si l’auteur-éditeur français Marc Wiltz lui consacre un long chapitre dans son ouvrage Il pleut des mains sur le Congo (2015). « Même David Van Reybrouck n’en parle guère dans son excellent Congo. Une histoire1 », soutient Reynaert, dont le livre, didactique et enlevé, vient à point pour réparer ce manque.

Au Royaume-Uni, Sir Roger Casement doit sa gloire au rapport qu’il fit sur les atrocités commises au Congo et à la création en 1904, avec le journaliste Edmund Dene Morel, de la Congo Reform Association (CRA). Né en 1864 à Sandy Cove, banlieue de Dublin, Casement perd sa mère à neuf ans, son père trois ans plus tard, et est recueilli d’abord par un oncle paternel puis par un oncle maternel, « Edward Bannister, qui a un beau poste dans le commerce avec l’Afrique », écrit Reynaert. Élève sérieux et curieux de tout, Casement est employé à 16 ans par la Elster Dempster, une grosse compagnie maritime. Le grand large l’appelle : « En 1883, il tente un tour d’essai en décrochant un poste de commissaire de bord sur un bateau qui effectue une boucle jusqu’en Afrique centrale, poursuit Reynaert. Il a trouvé un prétexte en or. L’oncle Bannister a été nommé vice-consul à Boma, un port situé sur la rive droite du Congo, fondé jadis par les Portugais, où accostent en général les bateaux qui arrivent d’Europe. »

Au service de Sa Majesté

Un an plus tard, en 1884, Casement décroche un poste au Congo, embauché d’abord par l’Association internationale africaine, puis par le nouvel état. Il s’y lie d’amitié avec Herbert Ward, futur sculpteur, qui le décrit comme « un pur Irlandais à la voix charmeuse », « inspiré et poétique », impulsif, idéaliste, voire même « donquichottesque ». L’Irlandais reste six ans chez Léopold II avant de s’en retourner en Europe. La parenthèse est courte : deux ans plus tard, il est de retour en Afrique, cette fois sous les ordres de Sa Majesté puisqu’il a été embauché par le Foreign Office « pour participer à la mise en place de l’administration du “protectorat de la côte du Niger”, […] embryon de la future puissante colonie du Nigeria ».

En 1895, il est consul à Lourenço Marques (actuelle Maputo), avant de rejoindre Saint-Paul de Loanda (1899), puis l’Afrique du Sud où vient d’éclater la guerre des Boers. Là, pour lutter contre un ennemi insaisissable, les Britanniques s’en prennent aux civils qu’ils enferment dans des camps de concentration. « Ne luttent-ils pas pour le Bien, contre des fermiers d’un autre temps, des paysans mal dégrossis, qui osent encore défendre l’esclavage ? s’interroge ironiquement Reynaert. Casement est de ce côté, sans état d’âme. On comprendra plus loin dans ce livre combien cette position détonne, par rapport à ses choix futurs. On a le droit d’évoluer. »

Et en effet, Roger Casement va évoluer. Au tournant du siècle, il est nommé au consulat britannique de l’État indépendant du Congo, qu’il a quitté dix ans plus tôt. En octobre 1900, il rencontre Léopold II à Bruxelles, à la demande du monarque, qui allume ses contre-feux face aux rumeurs concernant les horreurs qui se dérouleraient dans sa propriété congolaise. Au passage, il glisse à Casement que ce que qu’il retire d’Afrique se résume à « quelques miettes qui tombent de la table bien garnie des Britanniques ». Ces miettes, comme il dit, ce sont des tonnes de caoutchouc collectées dans le sang. Et cela commence à se savoir, notamment grâce à la plume d’Edmund Morel qui a découvert à Anvers que les navires arrivant de Boma étaient chargés d’ivoire et de caoutchouc, tandis que ceux qui y repartaient transportaient des armes. L’homme, Britannique d’origine française, a fondé son propre journal, le West African Mail, et il met toute son énergie à dénoncer les atrocités qui se passent au Congo2. Reynaert, dans son livre, rappelle ce point essentiel : le Congo n’est pas une colonie comme une autre, dans le sens où « il a été octroyé au roi par les participants à la conférence de Berlin, sur la promesse d’y conduire la lutte contre l’esclavage, d’améliorer la vie des indigènes et d’ouvrir le territoire au libre-échange ».

Un rapport caviardé

L’opposition s’étant emparée de la question, le ministre des Affaires étrangères britannique se voit contraint, en 1902, de demander des comptes au roi des Belges. Fin de non-recevoir. Le 20 mai 1903, sous pression après un vote des communes, le Marquis de Landsowne demande officiellement à Roger Casement, consul à Boma, de mener l’enquête. Ce qu’il va faire avec application et sérieux, en remontant le fleuve à bord du Henry Reed, comme le fit Conrad en son temps – sauf que depuis le passage de l’écrivain, la situation s’est considérablement aggravée.

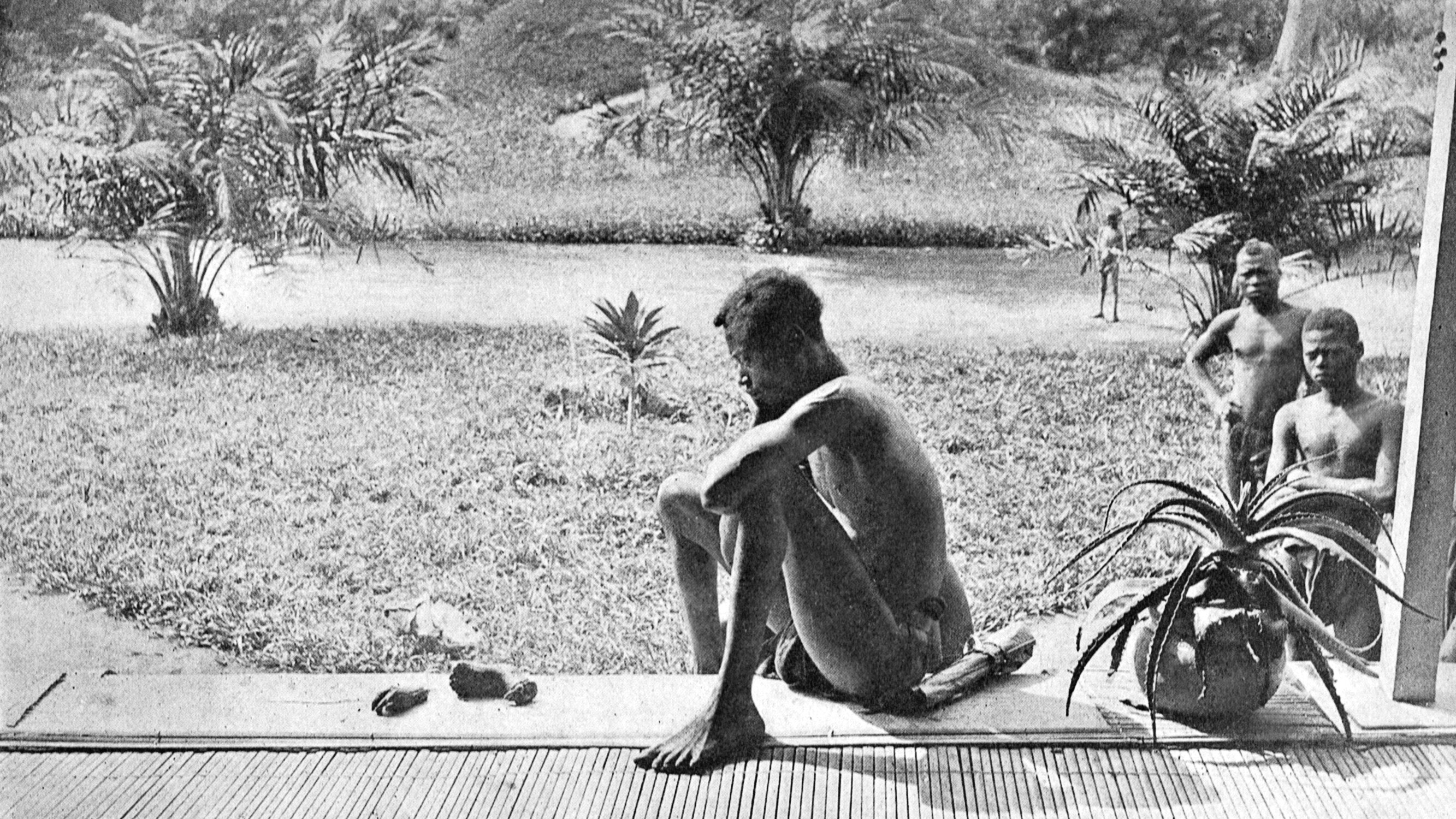

Son rapport sera publié en février 1904. Le contenu en est connu : le travail forcé, les coups de chicotte, les meurtres gratuits, les viols, les mains et les organes génitaux coupés, parfois fumés pour être transportés plus tard en guise de preuve. « La raison réelle de ces mutilations est plus terrible encore : les soldats ont l’obligation de justifier l’usage de leurs cartouches, pour chaque cartouche tirée ils doivent rapporter une main droite de cadavre, et s’ils s’avisent de tirer un animal, ils prennent alors la main d’un homme vivant », écrit Marc Wiltz dans Il pleut des mains sur le Congo (Magellan et Cie, 2015). Lors de sa publication, le rapport Casement est caviardé, les noms de lieux et de personnes sont remplacés par de simple initiales : cela ne saurait guère en atténuer le propos.

Mais confronté au faible impact de son travail sur le plan diplomatique, Roger Casement va s’allier à Edmund Morel pour en appeler à l’opinion publique. Afin de créer la Congo Reform Association, il obtient le soutien financier de William Cadbury (des chocolats Cadbury), le soutien moral de Joseph Conrad et l’engagement d’intellectuels comme le dramaturge George Bernard Shaw, les écrivains Conan Doyle, Anatole France, Booker T. Washington et Mark Twain, qui écrira en 1905 le fameux Soliloque du roi Léopold.

Trois ans de pressions contre le « caoutchouc rouge »

Pouvoir des mots, choc des photos, Edmund Morel a l’idée d’utiliser l’image pour frapper les esprits. L’une d’elles en particulier : prise par la missionnaire baptiste Alice Seeley Harris (1870-1970), elle montre un Congolais, Nsala, assis face aux mains coupées de sa fille, Boali... Les victimes ont un nom et un visage. Face à cette offensive, Léopold II réagit en tentant de discréditer Casement par tous les moyens possibles et imaginables, contre-enquêtes, insinuations, manœuvres diplomatiques et... comparaisons avec ce qui se passe dans les colonies des autres pays – qui n’est guère beau à voir non plus3. Il faudra encore trois ans de pressions politiques et de meetings de la CRA contre le « caoutchouc rouge » pour que Léopold II cède, en 1908, son lopin en Afrique au gouvernement belge. Nombre de victimes ? « Les estimations varient entre quelques centaines de milliers et dix millions de morts », écrit Reynaert.

L’Irlandais Casement, devenu célèbre, occupe quelques postes qui l’ennuient. Au Portugal d’abord, puis en Amérique latine où sévit aussi cette fièvre qu’il connaît si bien, « el febre del caucho », la ruée pour le sang des hévéas. Au Pérou en particulier, un certain Julio Cesar Arana exploite le caoutchouc de la région du Putumayo, où il règne en maître sans scrupules. Maire de la ville d’Iquitos, sa société familiale La Casa Arana est devenue la Peruvian Amazon Rubber Company (PAC), multinationale aux capitaux britanniques cotée en bourse à Londres.

Les méthodes de Julio Cesar Arana et de ses sbires semblent ne rien avoir à envier à celles des hommes de Léopold II. Walter Hardenburg, un ingénieur américain parti descendre l’Amazone en canoë, a vu de ses yeux « les suppliciés qu’on tient couchés pour les fouetter jusqu’à leur faire éclater les chairs ». « Après avoir essuyé bien des refus, il réussit [...] à publier son histoire dans Truth, un magazine à sensation célèbre pour ses enquêtes d’investigation et sa témérité face aux menaces de procès. L’enquête paraît en septembre 1909. Elle s’intitule Le paradis du diable et en sous-titre : Un Congo britannique », écrit Reynaert. Indignation de l’opinion publique. Le gouvernement tremble et le ministre des Affaires étrangères, Lord Grey, diligente une commission d’enquête, supervisée par le consul Roger Casement, devenu Sir Roger Casement en juin 1910.

« C’était un homme blanc, colonialiste comme son époque »

L’Irlandais fera plusieurs voyages dans le Putumayo, avec cette difficulté particulière d’avoir à enquêter tout en étant transporté par la PAC. Mais l’homme sait y faire et le résultat est un « blue book » accablant, publié en juillet 1912, largement repris par la presse et débouchant sur une enquête parlementaire tout aussi accablante. « En une vingtaine d’années de boom du caoutchouc, les Uitoto, un des peuples mentionnés par Casement, sont tombés de 50 000 individus à 10 000 individus, les Andoke, qu’il mentionne aussi, de 10 000 à 300 », précise Reynaert.

Héros de la couronne anglaise, Sir Roger Casement pourrait, à 49 ans, prendre une retraite bien méritée. Et pourtant ! L’Irlandais en lui ne s’est jamais endormi et la seconde partie de sa vie sera consacrée à l’indépendance de son pays. La transition pourrait sembler facile - anticolonial un jour, anticolonial toujours - elle est loin d’être aussi évidente. « C’était un homme blanc, colonialiste comme son époque, qui militait pour que le Congo soit géré par le gouvernement belge, pas pour qu’il soit géré par les Congolais », précise Reynaert.

Quelle alchimie conduit ainsi Casement à prendre faits et causes pour son île natale ? « Je ne peux pas trancher clairement », affirme le journaliste. Toujours est-il que, dès 1904, Roger Casement s’implique pour ressusciter les traditions et la langue irlandaises et son engagement va aller croissant : « En 1900, à l’époque de la guerre des Boers, il était, selon son propre aveu, un pur chauvin britannique. Quatre ans plus tard, l’année de ses 40 ans, il bascule vers le nationalisme irlandais », écrit Reynaert. Lentement mais sûrement, il se radicalise et se rapproche du Sinn Féin, un parti nationaliste irlandais, tout en continuant d’œuvrer pour la couronne. « En 1913, écœuré par le peu de secours apporté aux paysans du Connemara frappés par une terrible épidémie de choléra, il a osé parler de “Putumayo irlandais” », raconte Reynaert. C’est la seule comparaison écrite qu’on lui connaisse avec des pratiques coloniales en Afrique ou en Amérique du Sud, mais nombre de ses carnets ayant été détruits à sa demande, difficile de se faire une idée précise sur son revirement et son choix de la lutte armée.

Jugé pour haute trahison

Au début de la première guerre mondiale, il bascule, trahit le pays qui l’a ennobli pour celui qui l’a vu naître et rejoint Berlin en passant par la Norvège. Là, il va tenter de monter une brigade irlandaise en recrutant des prisonniers de guerre dans le camp de Limburg an der Lahn, près de Francfort. L’échec est complet, Casement sombre sur le plan psychologique et Reynaert décrit un homme au bord du gouffre que seules quelques rencontres déterminantes maintiennent debout. L’Allemagne, au fond, ne semble pas vraiment croire à un front irlandais pour affaiblir l’Angleterre. « Tout ce à quoi consent Berlin, c’est d’envoyer un bateau chargé de quelques milliers de fusils, mais certainement ni homme ni artillerie, écrit Reynaert. Tout ce qu’obtient Casement est de pouvoir être du voyage. » Il se déplacera en sous-marin U-Boot afin de participer à l’insurrection prévue pour Pâques.

Le 21 avril 1916, Casement débarque épuisé dans la baie de Tralee, sur Banna Strand. Il est presque aussitôt arrêté. L’insurrection de Pâques commence sans lui, le 24 avril, et elle est écrasée en six jours. La plupart des meneurs sont exécutés. Pas Sir Roger Casement : la couronne lui doit bien un procès en bonne et due forme. En pleine guerre, il est donc jugé pour haute trahison entre juin et juillet 1916. Certains anciens soutiens continuent de le défendre, le dramaturge irlandais George Bernard Shaw, l’écrivain britannique Conan Doyle qui plaide la folie ; d’autres s’éloignent, comme Joseph Conrad, dont un fils combat dans les tranchées. Le 18 juillet, Roger Casement est reconnu coupable et condamné à mort.

Ses états de service lui permettraient sans doute de demander une grâce. L’Angleterre revancharde n’hésite pas à rendre cette demande impossible. Si l’affaire est connue dans le monde anglophone, elle l’est moins dans le monde francophone et François Reynaert revient longuement dessus : parmi les écrits non détruits de Casement, cinq cahiers contenant des centaines d’annotations d’ordre sexuel rédigées dans les années 1903, 1910 et 1911. Véritable graphomane, l’Irlandais tenait le compte de ses rencontres éphémères avec de jeunes hommes, parfois même très jeunes, décrivant avec précision les montants versés, la longueur et la largeur des verges, les pratiques. Aujourd’hui, la « controverse des carnets noirs » (« The Black Diaries Controversy ») n’est toujours pas close : s’agit-il de faux produits par les Anglais pour salir le héros et martyr de l’indépendance irlandaise ? Reynaert ne le pense pas. Quoi qu’il en soit, ces carnets circulèrent abondamment avant et pendant le procès auprès de l’archevêque de Canterbury, de l’ambassadeur des États-Unis, du roi d’Angleterre et de quelques journalistes. Rien de tel pour torpiller à l’avance une demande de grâce dans un pays qui condamne alors les pratiques homosexuelles.

Digne jusqu’au bout, Roger Casement écrit ses adieux à ses proches. Il est pendu le 3 août 1916, son corps jeté à la fosse commune. Il ne rejoindra sa terre irlandaise qu’en 1965, célébré comme un héros dont on ne raconte que récemment toute l’histoire.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1David Van Reybrouck, Congo, une histoire, Actes Sud, 2012.

2Plus tard, au début des années 1920, Morel jouera un rôle déterminant dans la campagne dite « Black Shame », lancée contre l’occupation par l’armée française de la Rhénanie après la Première Guerre mondiale : il s’agissait d’une série d’allégations portées contre les soldats africains de l’armée française, accusés de commettre des crimes - et notamment des crimes sexuels - contre les populations civiles. Morel fut l’auteur de l’expression « Black horror on the Rhine » (« Horreur noire sur le Rhin »), qui contribua à médiatiser ces accusations. Il a notamment écrit que les « sauvages noirs » avaient des pulsions sexuelles incontrôlables « qui doivent être satisfaites sur le corps des femmes blanches ». François Reynaert en parle dans son livre. Lire également à ce sujet Iris Wigger, The Black Horror on the Rhine. Intersections of Race, Nation, Gender and Class in 1920s Germany, Palgrave Macmillan, 2017.

3Lire à ce sujet Le rapport Brazza. Mission d’enquête du Congo : rapport et documents (1905-1907), publié par Le passager clandestin en 2014 et préfacé par Catherine Coquery-Vidrovitch.

4David Van Reybrouck, Congo, une histoire, Actes Sud, 2012.

5Plus tard, au début des années 1920, Morel jouera un rôle déterminant dans la campagne dite « Black Shame », lancée contre l’occupation par l’armée française de la Rhénanie après la Première Guerre mondiale : il s’agissait d’une série d’allégations portées contre les soldats africains de l’armée française, accusés de commettre des crimes - et notamment des crimes sexuels - contre les populations civiles. Morel fut l’auteur de l’expression « Black horror on the Rhine » (« Horreur noire sur le Rhin »), qui contribua à médiatiser ces accusations. Il a notamment écrit que les « sauvages noirs » avaient des pulsions sexuelles incontrôlables « qui doivent être satisfaites sur le corps des femmes blanches ». François Reynaert en parle dans son livre. Lire également à ce sujet Iris Wigger, The Black Horror on the Rhine. Intersections of Race, Nation, Gender and Class in 1920s Germany, Palgrave Macmillan, 2017.

6Lire à ce sujet Le rapport Brazza. Mission d’enquête du Congo : rapport et documents (1905-1907), publié par Le passager clandestin en 2014 et préfacé par Catherine Coquery-Vidrovitch.