Un portrait du roi Léopold II accueille les visiteurs à l’entrée de la salle de lecture des archives africaines à Bruxelles. Aucune note n’explique qu’il fut le propriétaire privé de l’État indépendant du Congo et le responsable de la violence généralisée perpétrée contre le peuple congolais. Aucun avertissement n’informe le visiteur des raisons pour lesquelles l’ancien État colonial contrôle et gère toujours les archives. La première impression est celle d’une institution organisée et tranquille. Dans la salle de lecture, on respire le passé : les vieux registres, les piles de papier cassant et la grandeur du bâtiment dégagent une impression d’ordonnancement rationnel.

Pourtant, un examen plus approfondi des textes et des images d’archives, ainsi que des archives elles-mêmes, dissipe rapidement l’illusion de l’ordre. Au-delà des procédures formelles, de l’apparat impérial et de l’élégance des écritures, le désordre et la nervosité sourdent.

Tout d’abord, l’institution : le système est illisible pour le visiteur ; l’accès aux documents est long et coûteux ; il n’y a pas de base de données numérique fonctionnelle ; les boîtes sont souvent égarées et les dossiers pleins de taches et de pages déchirées. Entreposés loin des habitants du Congo, les documents d’archives sont largement inaccessibles et soumis à la gestion de l’ancien État colonial.

Les obsessions de la bureaucratie coloniale

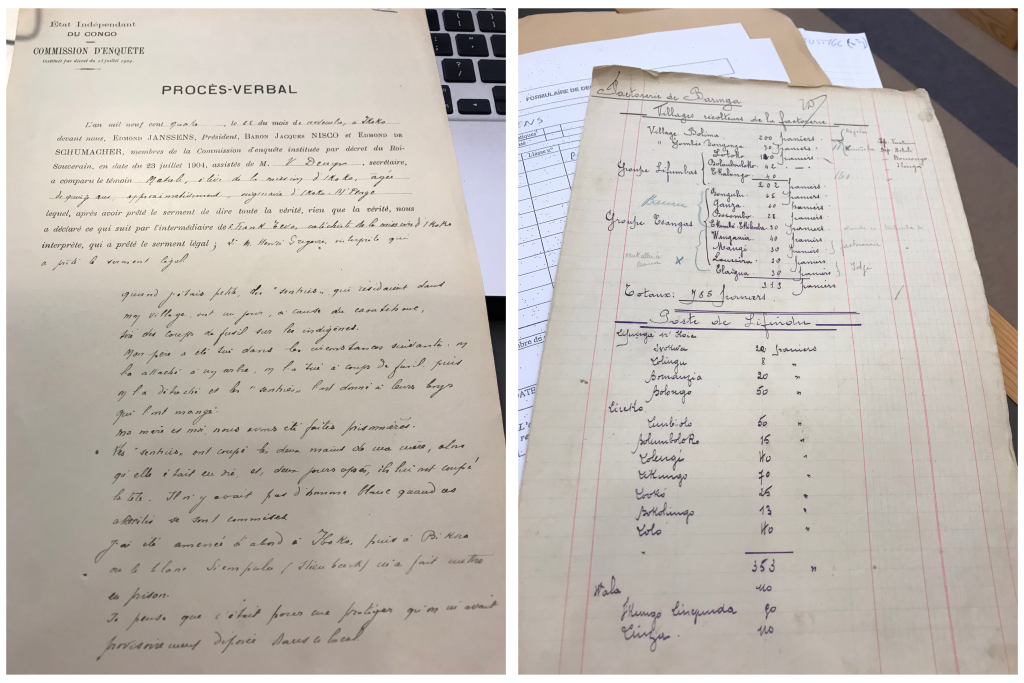

Deuxièmement, la nervosité se manifeste de façon évidente au sein du pouvoir colonial lui-même : les documents décrivent de manière obsessionnelle les tâches routinières des agents coloniaux et énumèrent, dans des colonnes bien rangées, les profits et les pertes d’une économie d’exploitation, les morts et les accaparements de terres et le nombre de paniers de caoutchouc collectés par le travail forcé (fig. 1, à droite). Les documents exhibent des titres formels et se revendiquent de l’autorité impériale, mais une calligraphie délicate raconte l’histoire d’une jeune fille de 15 ans, Matuli, et de sa mère décapitée par des gardes (fig. 1, à gauche). Lieu de connaissances pluraliste, les archives diffusent leur ambivalence aussi bien sur le fonctionnement du régime colonial que sur les documents, reconnaissant leurs propres « confusions et contradictions » et attestant des angoisses d’une histoire coloniale qui refuse d’être apprivoisée.

Dans les archives africaines, nous avons découvert un régime colonial arc-bouté sur l’idée du progrès matériel et de la discipline corporelle mais présentant les caractéristiques, sous le couvert de la civilisation et de la raison bureaucratique, d’un État « nerveux et agité ». L’ordre et le désordre paradoxaux des archives reflètent la politique de l’empire, anxieuse et paniquée, obsédée par les corps, les genres et les sexualités.

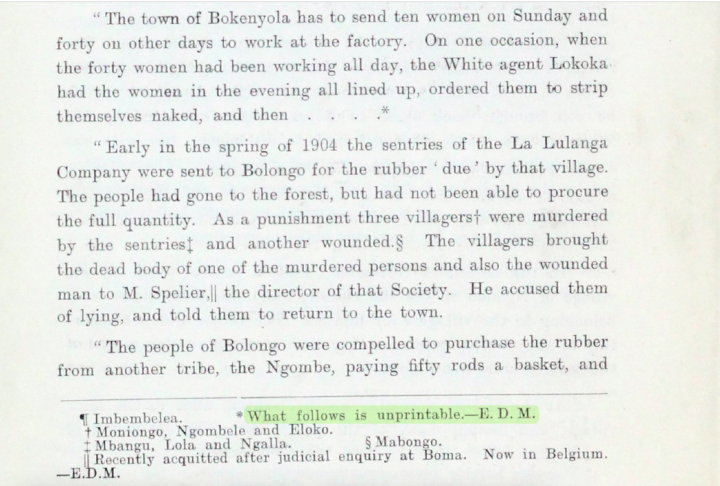

On le voit dans les pratiques d’archivage des agents occidentaux lorsqu’ils rapportent les viols et abus sexuels généralisés contre les femmes congolaises dans l’État indépendant du Congo. La Congo Reform Association (CRA), qui a fait campagne contre le régime du roi Léopold II, a rendu explicitement « in-imprimables » et, par conséquent, indicibles les viols perpétrés par les colonisateurs (fig. 2). Edmund Dene Morel, qui avait pris la tête de cette campagne, a effacé les témoignages et les voix des femmes congolaises pour protéger le travail de la CRA et son lectorat libéral. Paradoxalement, cette défiguration de l’histoire et cette (re)présentation violente des femmes comme toujours violées ou réduites au silence se rejouent au présent : le regard de l’homme blanc sur les archives persiste, à travers la poursuite de l’effacement des expériences vécues par les femmes noires et l’indicibilité des abus sexuels.

En contrôlant obsessionnellement les frontières morales, sexuelles et raciales, un régime colonial paranoïaque tentait de maintenir l’illusion d’un État faisant progresser la raison et le bien-être (respectable)1, alors qu’en réalité il présentait les propriétés de mystification, de personnification et de privatisation qu’on retrouve encore, bien que sous des formes différentes, dans la gouvernance du Congo.

Colonie et masculinité respectable

La figure de l’agent colonial blanc incarnant une masculinité « respectable » dans la vie familiale et les affaires de l’État était au cœur de l’entreprise coloniale. Par exemple, la création d’une élite de Congolais « évolués », dont le mode de vie et la structure familiale gravitaient autour des chefs de famille masculins, était censée soutenir la « mission civilisatrice »2 belge. Alors que cette politique visait à légitimer la domination coloniale, elle a suscité de nouvelles inquiétudes politiques lorsqu’il est apparu qu’un nombre croissant de Congolais éduqués exigeaient l’égalité des droits. Un informateur interrogé à Kinshasa en 2015 a expliqué :

Les évolués devaient avoir adopté le style de vie à l’Européenne. Des agents de l’État venaient chez eux pour vérifier qu’ils étaient habillés comme il le fallait, que leurs enfants allaient à l’école, qu’ils avaient une cuisine propre et une maison rangée et ordonnée. La maison devait ressembler à la maison des Belges. Mais ils devaient alors couper les ponts avec le reste de leur famille, on ne pouvait pas avoir plus de trois enfants. On ne pouvait plus côtoyer les neveux, les oncles, les tantes, les grand-parents, les cousins… C’était mal vu de vivre avec sa communauté, sa famille élargie. Ils devenaient comme Schizophrènes. Dès qu’ils le pouvaient, ils se rendaient au village pour visiter la famille, leur donner des cadeaux, mais ils devaient le faire en douce. Il y avait une séparation à l’intérieur même des Noirs.

Les archives se font ainsi l’écho de la politique schizophrénique du projet colonial, qui a produit de profondes fractures sociétales et transformé la vie quotidienne en une réalité dystopique pour les Congolais. La race et le genre3 sont devenus le trope social matriciel, et le colonialisme s’est élaboré autour de la domesticité et de l’idée du foyer. Derrière une façade de tranquillité, l’État colonial belge était en proie à d’envahissantes angoisses politiques, sexuelles et raciales, à l’origine d’une lente violence qui s’étendait bien au-delà de la domination coloniale formelle et qui continue à façonner fortement la politique congolaise.

Ces angoisses coloniales renvoient aux logiques globales de la colonialité et nous poussent à remettre en question les perspectives évolutionnistes qui considèrent les formations politiques en Afrique, et au Congo en particulier, comme intrinsèquement violentes en raison de leur incapacité supposée à reproduire l’État occidental/libéral. Il est toutefois intéressant de noter que les archives coloniales « contiennent en elles-mêmes les ressources de leur propre réfutation »4, comme l’a dit Achille Mbembe. C’est dans ces moments où les femmes et les hommes congolais se représentent eux-mêmes que les archives révèlent leur énorme potentiel. Les témoignages de première main dont nous disposons, bien que rares, sont des instantanés d’humanité qui oblitèrent toute forme d’objectivité, et c’est vers eux que nous devrions nous tourner pour exhumer des histoires passées sous silence et résister aux récits racialisés persistants sur « l’État postcolonial » et la violence sexuelle.

Des savoirs et des souvenirs anéantis

Le portrait du roi à l’entrée de la salle de lecture fait de lui le gardien des archives, à l’image d’un ordre racialisé et exclusif : les archives sont le terrain privilégié des Blancs et elles restent gérées et contrôlées par l’ancien État colonial.

Notre travail démontre qu’une grande partie de la violence que les citoyens congolais subissent aujourd’hui est profondément enchevêtrée avec une longue histoire de dépossession archivistique, intellectuelle et matérielle. Mais il montre également que des lectures différentes et anticoloniales des archives sont possibles. Lila Abu-Lughod demande comment bâtir des « archives du peuple » pour des personnes sans État, aux savoirs et souvenirs anéantis, vivant sous occupation coloniale brutale. Nous avons répondu à son appel en réfléchissant en profondeur aux « conditions d’archivage et en [nous] intéressant de près à la manière dont les archives sont et pourraient être utilisées »5.

S’engager de manière critique avec les archives ne consiste pas seulement à remettre en question leur pouvoir et leur statut de production de connaissances. Il s’agit aussi de prendre en compte et d’utiliser leur potentiel d’émancipation, précisément parce qu’elles contiennent les possibilités de leur propre invalidation. Elles contiennent déjà les archives à venir. En effet, ces dernières années, grâce aux efforts collectifs d’historiens, d’archivistes et de chercheurs, un travail considérable a été accompli pour décoloniser et déclassifier les archives. Les archives africaines sont actuellement transférées aux archives d’État, ce qui les rendra plus accessibles dans l’avenir.

Mais notre époque exige davantage. Elle exige un changement radical et une promesse de justice. Et si les visiteurs des archives coloniales étaient accueillis par des photographies critiques montrant les visages des colonisateurs ? Et si les archives étaient conçues pour répondre aux besoins et aux désirs de la diaspora et des communautés congolaises – sorties d’enceintes gardées et mobilisées comme un outil critique pour (re)penser et connaître la violence ? Peut-être alors verra-t-on l’avènement d’archives vivantes et anticoloniales.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Charlotte Mertens, Henri Myrttinen, « “A Real Woman Waits” – Heteronormative Respectability, Neo-Liberal Betterment and Echoes of Coloniality in SGBV Programming in Eastern DR Congo », Journal of Intervention and Statebuilding, mai 2019.

2Pierre-Olivier de Broux, Bérengère Piret, « Le Congo était fondé dans l’intérêt de la civilisation et de la Belgique. La notion de civilisation dans la Charte coloniale », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2019/2, volume 83.

3Anne Mcclintock, Imperial Leather Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest, Routledge, 1995.

4Achille Mbembe, « Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive », Wits Institute for Social and Economic Research, 2015. Disponible en PDF ici.

5Lila Abu-Lughod, « Palestine : Doing Things with Archives », Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2018.

6Charlotte Mertens, Henri Myrttinen, « “A Real Woman Waits” – Heteronormative Respectability, Neo-Liberal Betterment and Echoes of Coloniality in SGBV Programming in Eastern DR Congo », Journal of Intervention and Statebuilding, mai 2019.

7Pierre-Olivier de Broux, Bérengère Piret, « Le Congo était fondé dans l’intérêt de la civilisation et de la Belgique. La notion de civilisation dans la Charte coloniale », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2019/2, volume 83.

8Anne Mcclintock, Imperial Leather Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest, Routledge, 1995.

9Achille Mbembe, « Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive », Wits Institute for Social and Economic Research, 2015. Disponible en PDF ici.

10Lila Abu-Lughod, « Palestine : Doing Things with Archives », Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2018.