Que trouverait-on si l’on fouillait la terre à Bir Errami, un quartier de Rabat, sur la route de Zaër, à cet endroit qui reste dans les mémoires sous l’acronyme PF3, pour « Point fixe 3 » ? Peut-être y découvrirait-on, entre les racines des orangers, des os humains. Peut-être y découvrirait-on un crâne. Peut-être y découvrirait-on même, grâce à ce crâne, le dénouement d’une affaire jamais résolue depuis 1965 : l’enlèvement et, sans doute, la mort de Mehdi Ben Barka.

Que sa tête ait été enterrée là, non loin d’un centre où furent torturés de nombreux opposants marocains à la politique autoritaire du roi Hassan II (roi du Maroc de 1961 à sa mort, en 1999), est en effet l’une des possibilités qu’évoquent David Servenay et Jacques Raynal dans Ben Barka, la disparition (Futuropolis), une bande dessinée qu’ils consacrent à ce « cold case » qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis soixante ans.

« Il y a quatre ou cinq ans, le fils de Mehdi Ben Barka, Bachir Ben Barka, est venu me voir parce que j’avais un peu travaillé sur l’affaire et parce que j’étais l’un des cofondateurs de la Revue dessinée, raconte le scénariste David Servenay. Il m’a dit qu’il souhaitait faire une bande dessinée sur son père, parce que les moins de 40 ans ignorent aujourd’hui presque tout de l’homme qu’il fut. » Déçu par les nombreux livres et documentaires réalisés sur l’affaire, Bachir Ben Barka – qui avait 15 ans lorsque son père a été enlevé, le 29 octobre 1965, à 12 h 18 – entend alors être coauteur du livre. Servenay hésite. L’affaire le passionne, mais il veut garder la main sur la version finale publiée et mise en vente.

« Ce n’est pas un enfant de chœur ! »

Bachir Ben Barka, président de l’Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire vivante1 est à l’évidence l’un des meilleurs connaisseurs d’une histoire éminemment complexe, mais il est aussi le fils de son père et, à ce titre, le gardien de sa mémoire. Après quelques tergiversations, Servenay finit par accepter et plonge dans les arcanes d’un scandale qui n’a pas encore d’épilogue. « Il y a eu quelques différends, mais la collaboration s’est déroulée de manière plutôt fluide, explique aujourd’hui l’auteur. Bachir Ben Barka voit son père comme un héros et, sur certains points, il n’est pas très objectif. Mehdi Ben Barka était à la fois un homme politique et un combattant. C’est lui qui a géré l’approvisionnement en armes de l’Istiqlal par l’Algérie. Ce n’est pas un enfant de chœur ! »

Si le roman graphique s’attache à raconter l’histoire et à en peindre les différents protagonistes depuis l’enlèvement de Ben Barka, à Paris, jusqu’aux révélations du journaliste Joseph Tual2 dans les années 2000, il constitue avant tout le portrait d’un homme qui, né en 1920 à Rabat, s’est engagé très tôt en faveur de l’indépendance de son pays. « Cette histoire commence avant la Seconde Guerre mondiale, se poursuit jusqu’à l’indépendance et encore après, explique David Servenay. Pour Bachir Ben Barka, il était important de redonner sa place à son père dans l’histoire du Maroc, de montrer le rôle politique qu’il a joué dans le processus de décolonisation. Pour certains, c’est un peu le Jean Jaurès marocain. »

Habilement, les auteurs jonglent entre « l’affaire » proprement dite – l’enlèvement et ses suites judiciaires – et la biographie d’un homme qui « appartient à la longue histoire du Maroc populaire, le peuple de la médina ». Souvent, la parole est donnée au fils, qui raconte :

À 14 ans, [Mehdi Ben Barka] milite déjà dans les rangs du Comité d’action marocaine, toute première formation à émerger sous le protectorat français. On le surnommera plus tard « la dynamo » car c’est un organisateur né ! Pendant la guerre, il est l’un des fondateurs du parti de l’Istiqlal, le parti de l’indépendance, conservateur et partisan d’une monarchie constitutionnelle. En 1944, il signe le manifeste de l’Indépendance, ce qui lui vaut de passer deux ans en prison. Et ce n’est pas la dernière fois.

S’il dirige les débats de l’Assemblée consultative du Maroc entre 1956 et 1959 et tombe d’accord avec le roi Mohammed V pour « transformer le royaume chérifien en monarchie constitutionnelle, un peu à l’anglaise », Mehdi Ben Barka va bientôt se retrouver dans l’opposition. En 1959, il se range aux côtés de l’Union des forces populaires, issue d’une scission de l’Istiqlal, favorable aux nationalisations et à la réforme agraire. La répression, virulente, le contraint à un premier exil en France.

« Mon père est un homme du peuple »

Face à lui, Mehdi Ben Barka trouve Moulay Hassan, le fils de Mohammed V, qui monte sur le trône le 26 février 1961 sous le nom de Hassan II :

Hassan II connaît bien mon père, puisqu’il l’a eu comme professeur de mathématiques au Collège royal. Ils ont beaucoup de points communs : tous deux sont de gros travailleurs, très intelligents et très ambitieux. Mais ils n’ont pas la même ambition pour le Maroc. Mon père est un homme du peuple qui rêve d’un pays moderne, social et égalitaire. Le jeune roi se rêve en monarque absolu, riche et sans opposant...

Rentré au pays en mai 1962, Ben Barka échappe à un premier attentat le 16 novembre suivant, qui lui vaut une vertèbre cervicale fracturée. Sa voiture a été projetée dans un ravin par un véhicule de la police. Version officielle : un accident de la circulation...

À vrai dire, les choses ne vont pas s’améliorer. Incarnation d’une gauche révolutionnaire, favorable à la transformation du monde agricole, capable de parler au peuple, Ben Barka séduit la jeunesse, et il est élu député de Rabat en 1963. C’est un peu trop pour le pouvoir en place. « C’est alors qu’il doit reprendre la route de l’exil, continue Bachir Ben Barka, parce qu’il est condamné à mort, deux fois, par contumace. La première fois, parce qu’on lui reproche à tort sa “trahison”, pour avoir pris position contre la guerre des Sables qui oppose Algérie et Maroc en octobre 1963. La seconde fois, parce qu’il est accusé comme la plupart des députés UNFP d’être l’organisateur d’un “complot” visant le roi. »

« Un mélange de Lénine et d’Edgar Faure ! »

Exilé, Mehdi Ben Barka va désormais vivre entre la Suisse, l’Égypte – où réside sa famille –, la France et l’Algérie. « À partir de 1961, il est menacé et il le sait, explique David Servenay. Toute une partie de sa vie est organisée comme celle d’un clandestin. Il possède un passeport de service algérien pour pouvoir circuler. Et soucieux pour sa sécurité, il demande même un permis de port d’arme [en Suisse]. » L’information est apportée par le juge Patrick Ramaël, qui a travaillé sur l’affaire Ben Barka entre 2004 et 2013 :

C’était un homme doux et un très grand organisateur, un homme de consensus, de dialogue. De gauche, mais capable de composer. Même s’il mène une vie publique, il prend des précautions pour sa sécurité. En Suisse, j’ai retrouvé le dossier de sa demande de port d’arme (un pistolet 6,35 mm) pour qu’il puisse assurer sa sécurité. Cela lui a été refusé.

En 1965, sautant d’un avion à l’autre, Mehdi Ben Barka est devenu le « commis voyageur de la révolution ». Au mois de mai, il a été chargé d’organiser la « tricontinentale »3, ou Conférence de la solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, qui doit rassembler 82 délégations à La Havane (Cuba), en janvier 1966. Au programme : l’aide aux mouvements de libération nationale, l’intensification des luttes armées, l’opposition aux armes nucléaires, à l’apartheid et à toute forme de ségrégation raciale, le soutien à Cuba, etc.

Autant dire qu’en plus d’être l’ennemi de Hassan II, Mehdi Ben Barka devient l’une des bêtes noires des services secrets occidentaux. CIA, SDECE, MI6, Mossad, BND allemand, tous l’ont à l’œil. « Non sans raison, reconnaît son fils dans la BD. Dans le monde de l’ombre, chacun sait qu’il s’est occupé des filières clandestines, organisées pour aider les mouvements révolutionnaires de l’époque avec de l’argent et des armes. » Pour la Tricontinentale, Ben Barka est notamment en contact avec le révolutionnaire argentin Che Guevara. « Lui, ce n’est pas le Che, commente David Servenay. Ce serait plutôt un mélange de Lénine et d’Edgar Faure ! » Il n’empêche : en 1965, ils sont bien nombreux, ceux qu’il gêne.

« L’opposant s’énerve et Boucheseiche cogne... »

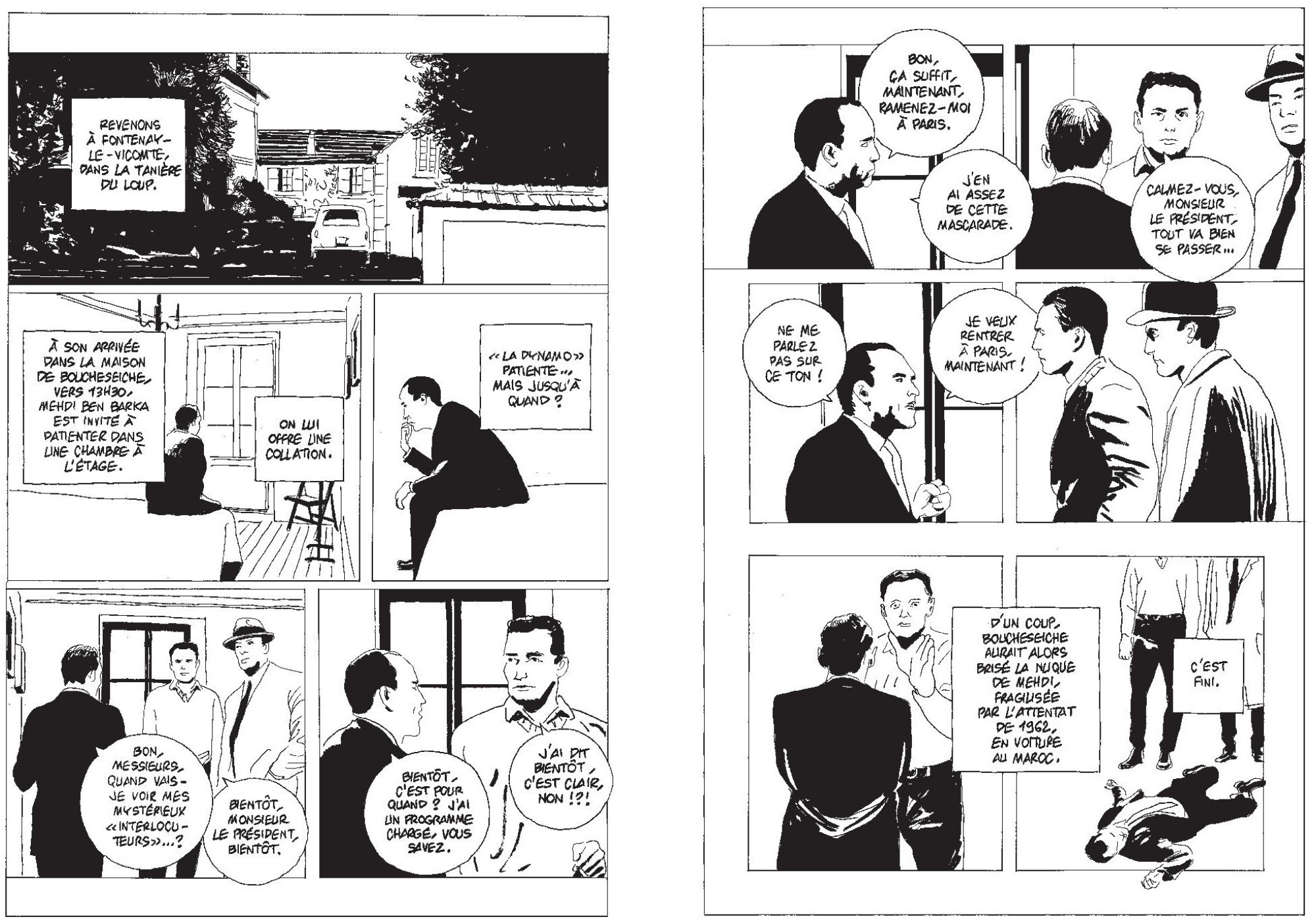

Avec force détails, Servenay et Raynal racontent l’enlèvement de Ben Barka à Paris et son transport jusqu’à Fontenay-le-Vicomte par une équipe qui compte des flics, des truands, des indics, des malfrats, des espions, d’anciens collabos... Servenay précise :

Quand on revient sur un cold case, il est important de respecter la vérité judiciaire d’aujourd’hui. En 1965, une enquête pour disparition a été ouverte. Celle qui court encore aujourd’hui est celle ouverte pour assassinat, en 1975. Il y a eu beaucoup d’écrits sur l’affaire, beaucoup de bêtises et sans doute pas mal d’écrans de fumée, des histoires bidon diffusées dans les médias pour marquer les esprits. À titre de simple exemple, la 403 dans laquelle il est embarqué en octobre 1965 n’est pas une 403 normale comme il est souvent écrit, c’est une 403 break de la préfecture de Paris, une voiture du service de la section stupéfiants de la brigade mondaine avec des rideaux à l’arrière !

Listant les implications des uns et des autres, les relations complexes entre les différents services de renseignements français et marocains, ainsi que leurs officines, les deux auteurs avancent l’hypothèse qui leur paraît la plus probable. « Aujourd’hui, il n’y a pas de conclusion, et deux questions restent en suspens, affirme Servenay. Comment a-t-il été tué et où se trouve le corps ? Il est plausible qu’une fois à Fontenay-le-Vicomte, Mehdi Ben Barka patiente un moment, puis finit par s’énerver. Il a alors en face de lui Georges Boucheseiche, ancien collaborateur de la « Carlingue », la Gestapo française, un tueur professionnel. La commande des services marocains est sans doute de ramener Ben Barka au pays. Mais voilà, l’opposant s’énerve et Boucheseiche cogne. Trop fort, oubliant que le Marocain a déjà été blessé aux cervicales. Ben Barka meurt par accident. »

Le silence des autorités

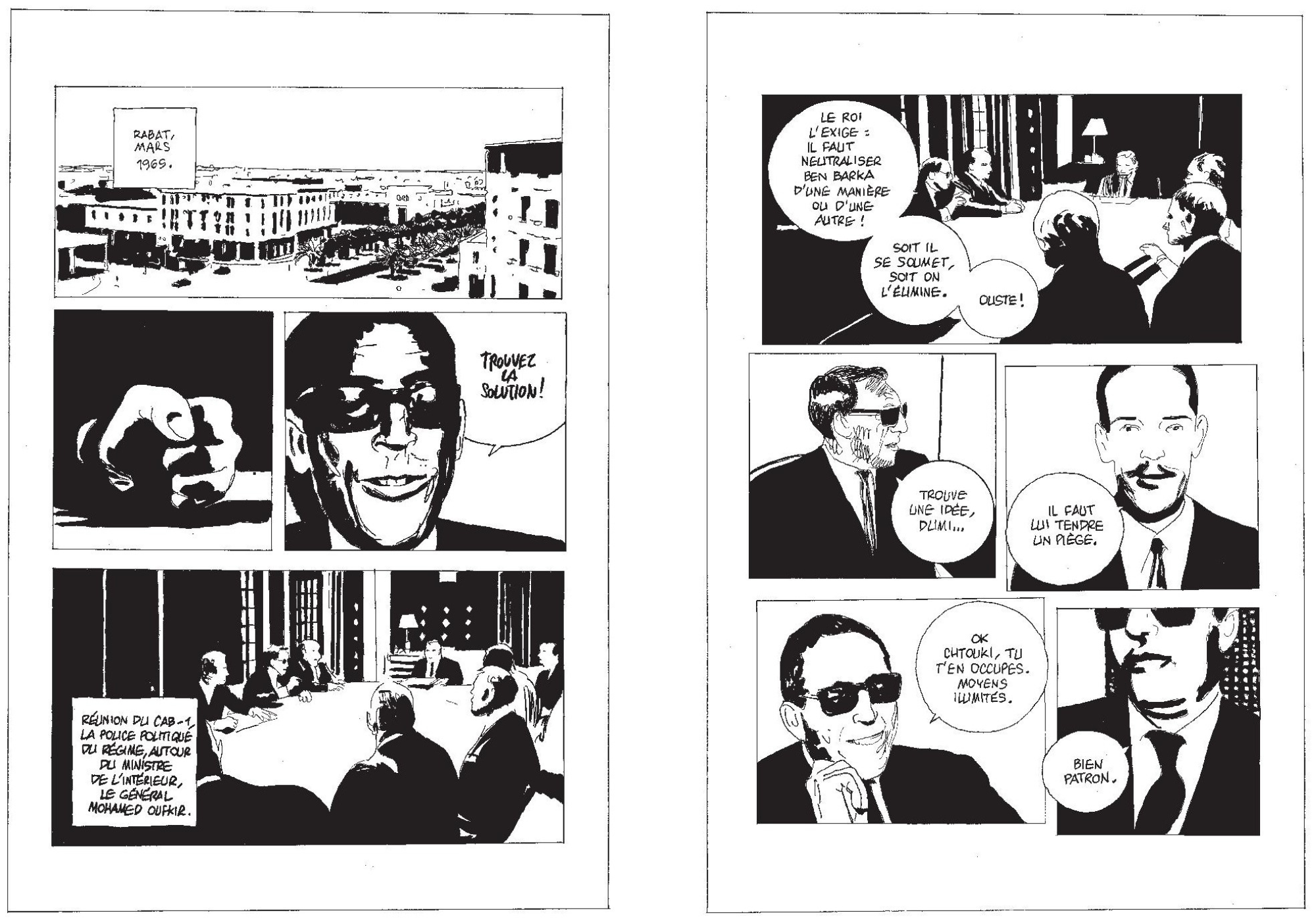

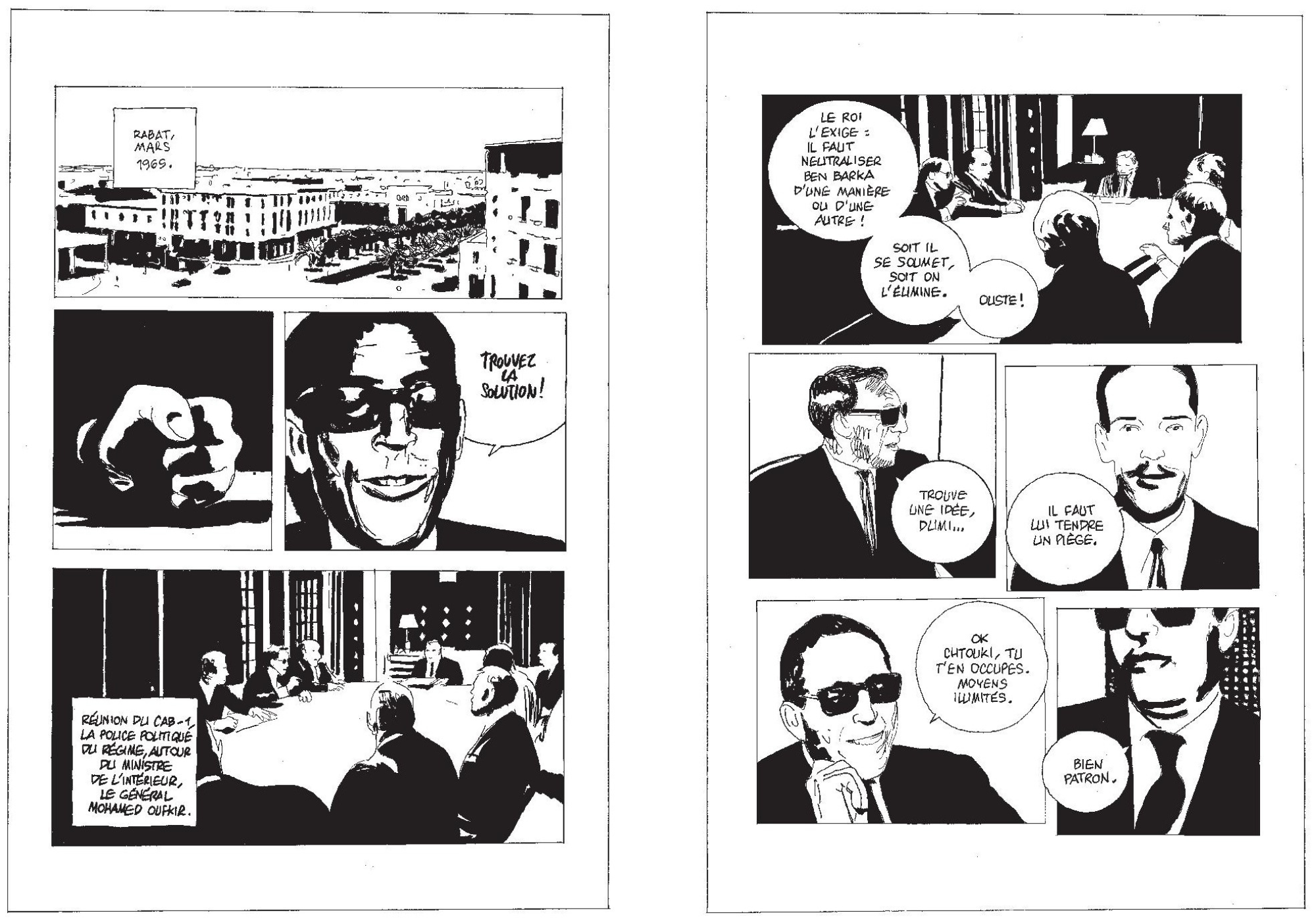

Qui a monté le complot ? Selon toute vraisemblance, il s’agit de Mohamed Oufkir, excellent soldat français ayant participé au débarquement d’Italie et à la guerre d’Indochine, officier de la Légion d’honneur devenu aide de camp de Mohammed V, puis directeur de la sûreté du Maroc...

« Hassan II exige d’avoir une preuve de la mort de Mehdi Ben Barka, continue David Servenay. Il est probable et possible qu’Oufkir ramène la tête auprès du roi. Plusieurs témoignages laissent croire qu’il aurait montré cette tête, avant qu’elle ne soit enterrée au PF3. Aujourd’hui, creuser dans ce terrain vague pose problème car on risque d’y découvrir des restes humains qui jetteraient un nouveau voile sur le règne de Hassan II... » Quant au corps de Ben Barka, une piste défendue par le juge Patrick Ramaël conduit sur l’île de Gillier, près de Porcheville, où Boucheseiche avait déjà enterré son comparse du gang des tractions avant, Pierre Loutrel, dit « Pierrot le Fou ». Problème : lors de la mise en route de la centrale EDF de Porcheville, l’île de Gillier a été complètement submergée sous deux mètres d’eau...

Quid des services français ? Sans doute détiennent-ils, tout comme leurs homologues marocains, les clefs du mystère. Mais celui-ci demeure, au chaud dans des archives bien sécurisées. Au sommet de l’État français, les présidents qui se sont succédé sont aussi muets que les deux monarques du royaume chérifien. Seul Charles de Gaulle a parlé, lors d’une conférence de presse4 à l’Élysée, le 21 février 1966 (vidéo ci-dessous de l’INA, à partir de 27 minutes).

Ce qu’il faut considérer d’abord dans cette affaire, c’est que le ministre de l’Intérieur du gouvernement marocain a procédé sur notre sol à la disparition d’un des principaux chefs de l’opposition. […] Il s’est agi d’une opération consistant à amener Ben Barka au contact d’Oufkir et de ses assistants, en un lieu propice au règlement de leurs comptes.

Puis, minimisant le rôle des Français et critiquant la presse, il « plie le jeu », pour reprendre l’expression de Servenay : « Moi, je crois et je dis qu’en attribuant artificiellement à cette affaire, restreinte et médiocre pour ce qui est des Français, une dimension et une portée sans aucune proportion avec ce qu’elle fut réellement, trop de nos journaux ont, au dedans et au dehors, desservi l’honneur du navire. L’“honneur du navire”, c’est l’État qui en répond et qui le défend. »

Après lui, alors que l’affaire n’est pas résolue et défraie régulièrement la chronique, aucun président français ne prendra l’initiative d’en finir. Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron : le silence règne, et rien n’est fait pour aider les magistrats. Bien au contraire. Pour Servenay et Raynal, l’explication est implicite : il s’agit, encore et toujours, de préserver la relation franco-marocaine. « Nous avons besoin des services marocains, notamment dans les affaires de terrorisme », tranche Servenay. Pourtant, il serait possible d’avoir le fin mot de l’histoire. Le journaliste Joseph Tual, cité à la fin de l’album : « Au moins un homme connaît la vérité : Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, que j’ai réussi à localiser en 2005. En 1965, il est jeune commissaire dans les services secrets marocains. C’est le chef de l’opération. Il apparaît à plusieurs reprises dans l’enquête du juge Zollinger, sans qu’ont ait pu l’identifier à l’époque. Aujourd’hui, il vit à Rabat. Les autorités marocaines n’ont jamais autorisé son audition. Comme elles n’ont jamais ouvert le PF3 aux fouilles réclamées par les magistrats français. »

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Lire sa lettre au président français et au roi du Maroc dans Orient XXI, le 28 octobre 2024.

2Olivier Boucreux et Joseph Tual, Ben Barka, l’obsession, 2015, 55 minutes.

3Lire Roger Faligot, Tricontinentale, La Découverte, 2013.

4Cette conférence de presse est disponible sur le site l’Élysée.

5Lire sa lettre au président français et au roi du Maroc dans Orient XXI, le 28 octobre 2024.

6Olivier Boucreux et Joseph Tual, Ben Barka, l’obsession, 2015, 55 minutes.

7Lire Roger Faligot, Tricontinentale, La Découverte, 2013.

8Cette conférence de presse est disponible sur le site l’Élysée.