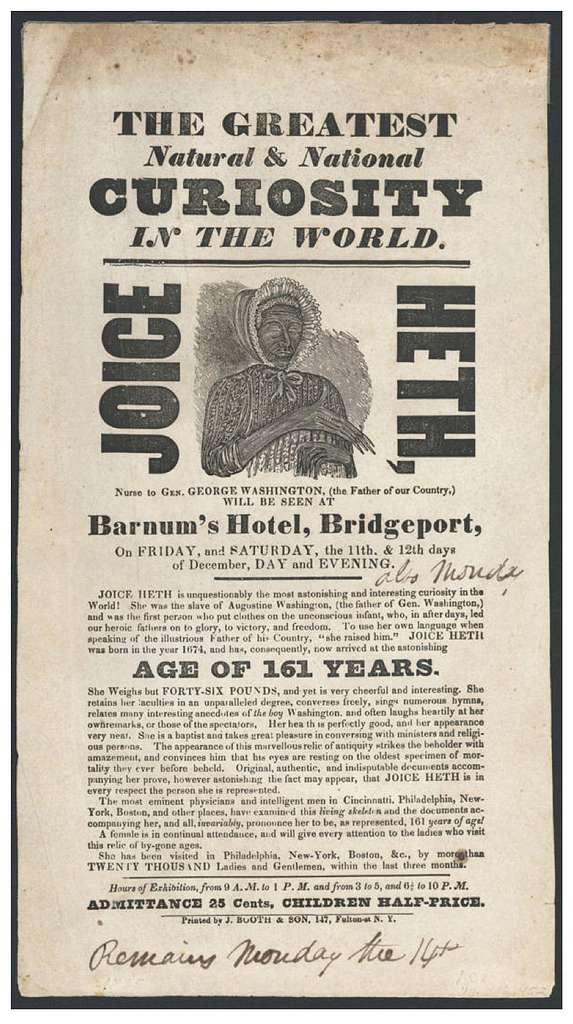

L’affiche la présente comme « la plus grande curiosité naturelle & nationale dans le monde ». Son nom est écrit à la verticale, en lettres majuscules : « JOICE HETH ». En sous-titre, « La nourrice du général George Washington (le père de notre pays) sera présentée à l’Hôtel Barnum de Bridgeport, vendredi et samedi, les 11e et 12e jours de décembre, en journée et le soir. » Un dessin grossier montre une femme noire à la peau ridée et aux ongles interminables, la tête couverte d’un bonnet de pionnier. Pour la somme de 25 cents – demi-tarif pour les enfants –, les visiteurs vont pouvoir observer un sacré phénomène, si l’on en croit le texte promotionnel placardé sur les murs : « Joice Heth est sans aucun doute possible la curiosité la plus étonnante et la plus intéressante du monde ! Elle était l’esclave d’Augustine Washington (le père du général Washington) et elle fut la première personne à habiller l’enfant inconscient qui, bien des années plus tard, conduirait nos pères héroïques à la gloire, la victoire et la liberté. Pour utiliser son propre langage quand elle évoque l’illustre Père de ce pays, « elle l’a élevé ». Joice Heth est née en l’an 1674, et a donc atteint l’âge étonnant de 161 ANS. »

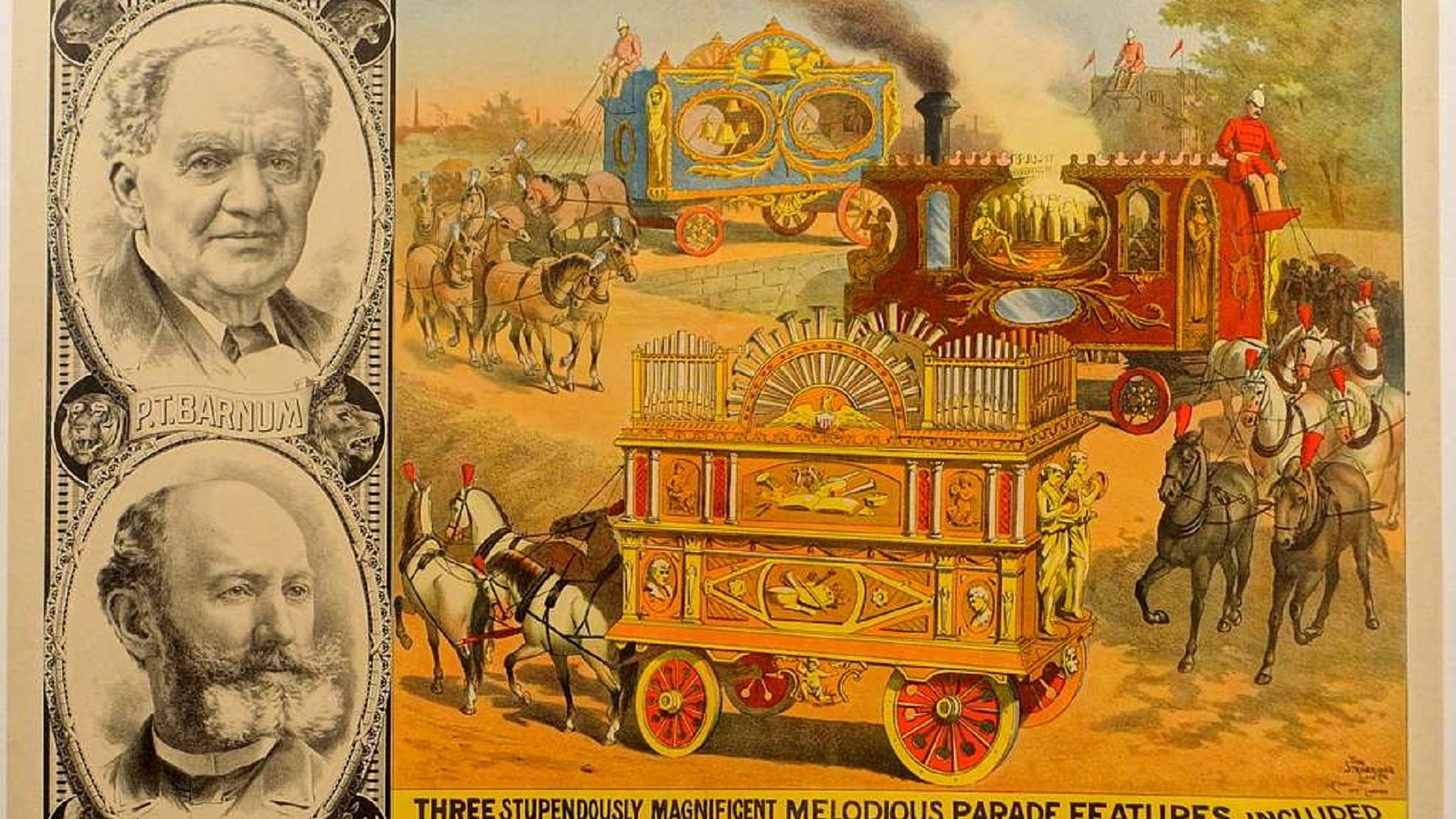

Aujourd’hui, près de deux cents ans plus tard, le nom de Joice Heth n’est guère connu du grand public, mais celui de l’homme qui l’exhiba, tel un phénomène de foire, en 1835, est entré dans le dictionnaire comme nom commun. Phineas Taylor Barnum a en effet laissé son empreinte jusque dans le vocabulaire courant, que ce soit pour désigner une grande tente ou un vaste désordre !

L’homme naît en 1810, à Bethel, dans le Connecticut (États-Unis), au sein d’une famille modeste. Son père exerce toutes sortes de métiers – fermier, cabaretier, tailleur, épicier – jusqu’à sa mort, en 1825. Cette année-là, âgé d’à peine 15 ans, Barnum trouve un emploi d’épicier à New York, puis de brasseur, et enfin de commis dans une grande taverne. De retour à Bethel, en 1828, il y monte une épicerie qu’il transforme rapidement en loterie, le « Temple of fortune ». Il crée ensuite un journal, The Herald of Freedom. Ses éditoriaux acerbes contre des membres influents du clergé local lui valent quelques mois de prison… Au début des années 1830, il vend son magasin et son journal et se lance, en 1835, dans le métier de « Showman ».

Exhibée jusqu’à l’épuisement

Cette année-là, il achète Joice Heth à deux promoteurs, R.W. Lindsay et Coley Bartram, qui l’avaient eux-mêmes acquise auprès de John S. Bowling, qui l’exhibait à Louisville, dans le Kentucky. Plus précisément, il la loue pour un an, au prix de 1 000 dollars, l’esclavage étant illégal dans le Nord. Déjà présentée comme la nourrice de George Washington, Heth ne rencontrait alors aucun succès. Barnum va changer la donne. Dans son article « P.T. Barnum, Joice Heth et les débuts des spectacles “raciaux” » 1, Benjamin Reiss écrit : « Son premier impresario n’était pas Barnum, mais R.W. Lindsay, un infortuné homme de spectacle du Kentucky, qui l’avait exhibée dans les villes et villages, notamment à travers le Sud et l’Ohio. Peu de choses sont connues sur ce premier tour, mais Lindsay, n’ayant pu tirer de profits, l’avait vendue à Barnum qui, à ce moment, travaillait dans les magasins de nouveautés de New York. » Et il poursuit : « P.T. Barnum est alors devenu le « propriétaire » virtuel de Joice Heth et, avec l’assistance d’un bon juriste nommé Levi Lyman, l’a exhibée dans les tavernes, auberges, musées, gares et halls de concerts à travers le nord-est des États-Unis pour une période de sept mois, jusqu’à sa mort. »

Vraisemblablement née aux alentours de 1756, Joice Heth a sans doute un peu moins de 80 ans quand Barnum commence à l’exhiber, le 10 août 1835, au théâtre Niblo’s Garden de Manhattan (New York), mais elle paraît bien plus âgée. Elle est aveugle, édentée et presque entièrement paralysée... Ce qui n’empêche pas l’homme d’affaires de la faire travailler plus de dix heures par jour. Au public, elle doit raconter encore et encore comment elle a élevé le petit George Washington, et si possible pousser la chansonnette en souvenir des berceuses qu’elle lui murmurait. Présentée plusieurs fois à New York et dans de nombreuses autres villes – Providence, Boston, Hingham, Lowell, Worcester, Springfield, Hartford, New Haven, Bridgeport, Newark, Patterson, Albany –, Joice Heth attire curieux et journalistes. Les premiers la touchent, la scrutent, lisent les documents factices qu’on leur présente. Les seconds se disputent à coups d’articles sur la moralité du spectacle proposé. Benjamin Reiss rappelle ainsi que le Courrier de Boston écrit alors : « Ceux qui imaginent qu’ils peuvent contempler avec plaisir un squelette qui respire, soumis à la même discipline qui est parfois exercée dans une ménagerie pour amener l’animal inférieur à jouer des tours non naturels pour l’amusement des spectateurs, vont trouver de la nourriture à leur goût en visitant Joice Heth. Mais l’humanité s’écœure devant ce spectacle. »

Au bout de sept mois d’exhibition, Joice Heth, prétendument âgée de 161 ans rend l’âme, le 19 février 1936, à New York. Phineas Taylor Barnum n’est pas homme à se laisser abattre par la perte d’un phénomène qui lui rapporte alors, dit-on, quelque 1 500 dollars par semaine. Fort de la publicité apportée par les journaux autour de la polémique sur l’âge réel de Joice Heth, il va en profiter pour faire fructifier sa mort. Avec une idée aussi géniale qu’atroce : faire de son autopsie un spectacle payant, le 25 février 1836 !

Monstres et curiosités en tous genres

« Aussi, dès que Joice Heth est morte, Barnum a contacté le docteur David L. Rogers pour procéder à l’autopsie dans le City Saloon de New York, qu’il avait loué pour l’occasion, en transformant la salle d’exhibition en un théâtre d’opérations de fortune et en ouvrant les portes au public, écrit Benjamin Reiss. Malgré le prix d’entrée exorbitant de 50 cents, 1 500 spectateurs se sont précipités. Barnum en retira un grand profit, le spectacle – précurseur des musées anatomiques –fournissant, par ailleurs, une aubaine pour la presse commerciale. »

Visiblement sérieux, le docteur Rogers établit au cours de cette autopsie-spectacle que Joice Heth ne peut avoir plus de 80 ans et que l’on a bien affaire à un « hoax », le genre de canular qui fera la fortune et la gloire de P.T. Barnum. Face à l’évidence, ce dernier n’hésite pas à s’enfoncer dans le mensonge, en prétendant que le corps autopsié appartient en réalité à une autre Africaine-Américaine, Tante Nelly, et que, bien entendu, Joice Heth est toujours vivante… Peut-être même en tournée, en Europe ! Quoi qu’il en soit, le corps est enterré à Bethel, dans le Connecticut.

Même si, dans son autobiographie, Barnum date lui-même de ce moment son ascension vers le succès, il ne devient le grand « showman » que l’on connaît qu’après 1835 et des années de hauts et de bas. Le Barnum’s Grand Scientific and Musical Theater ne conquiert pas toujours le public, et ce n’est qu’à partir des années 1840 que l’ambitieux personnage trouve sa recette, à New York. Là, il achète sur Broadway le Scudder’s American Museum, qu’il rénove et rebaptise en toute simplicité le Barnum’s American Museum. À grand renfort de publicité, il sait attirer les spectateurs en leur promettant maints « monstres » et « curiosités ». Enfin, façon de parler…

« Disséminer les leçons d’une solidarité raciale » blanche

La « sirène des Fidji », une grossière taxidermie associant queue de poisson et torse de singe, y côtoie Charles Sherwood Stratton, dit « General Tom Thumb » (« Tom Pouce »), un comédien nain capable d’imiter Napoléon Bonaparte. Barnum emploie aussi un Amérindien saki, Do-Hum-Me, une chanteuse, Jenny Lind, surnommée « le rossignol suédois », les jumeaux siamois thais-américains Chang et Eng Bunker, ou bien encore « Zip the Pinhead », surnom de l’Africain-Américain William Henry Johnson – présenté comme le chaînon manquant entre l’homme et le singe…

« Les freak shows, peut-être davantage qu’aucune autre pratique populaire précédant la guerre civile, ont aidé à disséminer les leçons d’une solidarité raciale car ils agissaient comme une charnière entre les recherches scientifiques sur l’essence raciale et le désir populaire d’images de la domination blanche, poursuit Reiss. […] Cet intérêt scientifique populaire sera institutionnalisé plus tard dans le siècle par P.T. Barnum, qui exhibera dans son musée des Africains-Américains avec vitiligo, albinisme et microcéphalie, clamant qu’ils étaient les “liens manquants” dans la chaîne de l’évolution allant du Noir au Blanc en partant de l’homme singe. » À la fin du XVIIIe siècle, l’un des pères fondateurs des États-Unis, le médecin Benjamin Rush (1746-1813) estimait qu’un Africain-Américain atteint de vitiligo – il pensait à un certain Henry Moss, qui en faisait spectacle – était, en réalité, un Noir en train de « guérir » de sa noirceur…

Avec le succès de ses monstres de foire et celui des concerts de Jenny Lind, Phineas Taylor Barnum peut diversifier ses affaires, et, au milieu des années 1850, sa vie mérite déjà un livre – qu’il écrit lui-même en 1855 (Life of P.T. Barnum, réédité plusieurs fois, un million d’exemplaires vendus). Entre succès et échecs, son parcours mouvementé se poursuit : création du premier aquarium du pays, présentation de figures de cire, renouvellement constant de sa galerie de « Freaks » et… engagement en faveur de l’Union à l’heure de la guerre civile (1861-1865). Ce n’est d’ailleurs qu’après cette guerre, à plus de 60 ans, qu’il se lance dans le business du cirque et monte « The Greatest Show on Earth » au début des années 1870, avec, notamment, en vedette, un éléphant africain acheté en 1882 au zoo de Londres, Jumbo…

Remords tardifs

Engagé en politique – il est élu à la Chambre des représentants du Connecticut puis à la mairie de Bridgeport –, Barnum milite contre la contraception et se prononce contre la consommation d’alcool… mais s’oppose à l’esclavage ! En décembre 1865, lors du vote du 13e amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavagisme et la servitude involontaire, sauf en cas de punition pour un crime, Barnum aurait prononcé cette phrase : « On ne doit pas prendre à la légère une âme humaine, créée par Dieu et pour laquelle le Christ est mort. Qu’elle habite le corps d’un Chinois, d’un Turc, d’un Arabe ou d’un Hottentot, elle demeure un esprit immortel et, malgré toutes les prétentions de caste, elle affirmera en temps voulu cette chose essentielle : sans distinction de couleur ou de condition, tous les hommes sont les enfants de notre père commun. »

Selon James Cook, auteur de The Arts of Deception. Playing with Fraud in the Age of Barnum, il aurait aussi reconnu, avec regret, avoir possédé et maltraité des esclaves : « J’ai fouetté mes esclaves. J’aurais dû moi-même être fouetté mille fois pour cela. J’étais un démocrate, un de ces démocrates quelconques, qui sont des hommes du Nord avec des principes du Sud. »

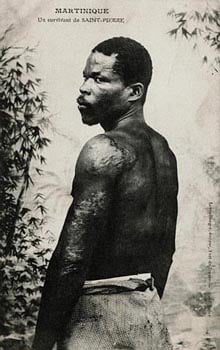

En avril 1891, la mort de Phineas Taylor Barnum ne met pas, pour autant, fin aux exhibitions de Noirs dans le cirque qu’il a fondé. Au début du XXe siècle, un Martiniquais d’origine africaine sera, en effet, présenté au public américain. Cet homme n’est pas n’importe qui : il s’agit de Ludger Sylbaris, connu aussi sous les noms de Louis-Auguste Cyparis et Louis Sanson. Il est né au Prêcheur le 1er juin 1874. Et, en mai 1902, il est enfermé dans un cachot de la prison de Saint-Pierre pour avoir blessé un homme d’un coup de couteau lors d’une rixe d’ivrognes. Les murs de la cellule où il est enfermé sont très épais, et seule une minuscule ouverture donne sur l’extérieur. Cette précision a son importance car, le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption et, en moins de deux minutes, une nuée ardente tue les 30 000 habitants de Saint-Pierre. Louis-Auguste Cyparis, quoique gravement brûlé, sera l’un des deux seuls survivants de la catastrophe, avec Léon Compère. Secouru trois jours après le drame, Cyparis va miraculeusement guérir de ses blessures.

Le miraculé de l’éruption de la montagne Pelée

Un journaliste américain, George Kennan, qui passe une vingtaine de jours en Martinique entre mai et juin 1902 écrit, dans son récit de voyage The Tragedy of Pelée2 : « Cyparis était assis buste nu, à même le matelas d’un petit lit de bois. Il avait un drap ensanglanté posé sur la tête, à la manière d’un burnous arabe, fronçant au niveau de la taille. Je n’avais jamais vu un homme aussi horriblement brûlé. Chose curieuse, son visage était indemne, et ses cheveux n’avaient pas même été roussis, mais il avait de terribles brûlures sur le dos et les jambes : ses bras et ses mains enflés étaient couverts de matières jaunes repoussantes qui ne ressemblaient ni à de la peau ni à de la chair humaine. Les blessures étaient apparemment très profondes – si profondes que du sang en suintait – et à mes yeux inexpérimentés, elles semblaient avoir été provoquées par de la vapeur chaude. »

Thierry Lefebvre, qui rapporte ces propos dans La Revue d’histoire de la pharmacie, soutient que le rétablissement spectaculaire du patient a été consécutif à l’utilisation de bandages aseptisés enduits d’huile de lin, d’acide phénique et d’eau de chaux.

Dans Ti Fol, fille du volcan (L’école des Loisirs, 2024), la romancière Raphaële Frier retrace sous forme fictionnelle l’histoire de Cyparis, devenu une célébrité locale après sa survie miraculeuse. Elle imagine sa rencontre avec le journaliste George Kennan, mais surtout, un peu plus tard, avec James Anthony Bailey (1847-1906), l’associé de Barnum, qui, depuis le début des années 1890, dirige à la fois The Barnum and Bailey’s Greatest Show et Buffalo Bill’s Wild West Show. Cyparis demande pourquoi cet homme veut l’embaucher : « Pour quoi faire ? Mais pas grand-chose, rien de compliqué ! Ce ne sera pas un travail exténuant. Il s’agira d’intégrer sa célèbre équipe, avec toutes ses attractions : la femme à barbe, le géant, le général Tom Pouce… Tu as déjà entendu parler du général Tom Pouce ? Il est excellent ! Il ne mesure que soixante centimètres et pèse moins de sept kilos. Les gens se battent pour le contempler. Et ils se battront pour voir de leurs yeux le « nègre prodigieux » qui a survécu au redoutable volcan de la Martinique… Alors Sanson… Tu rêves de succès ? Et aussi de connaître les États-Unis d’Amérique, n’est-ce pas ? »

Quelques pages plus loin, Raphaële Frier décrit le spectacle au sein de la troupe Barnum, en Caroline du Sud, où, bien entendu, l’homme miraculé est présenté comme un sauvage dont on n’a pas « achevé le dressage ». Jusqu’à ce que le public se lasse des cicatrices de « celui qui a survécu au jugement dernier », comme l’annonçait la réclame… Louis-Auguste Cyparis mourra dans le dénuement, au Panama, en 1929. Son histoire, comme celle de Joice Heth, reste à écrire.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire, Zoos humains. De la Vénus Hottentote aux reality shows, La Découverte, 2002.

2The Outlook Company, 1902.

3Sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire, Zoos humains. De la Vénus Hottentote aux reality shows, La Découverte, 2002.

4The Outlook Company, 1902.