Barbe fournie, large front, regard sévère : l’Autrichien Felix von Luschan a 42 ans en cette année 1896 quand s’ouvre la grande exposition industrielle de Berlin (Berliner Gewerbe Austellung), dans le parc de Trebtow. Parmi toutes les attractions proposées, le médecin et anthropologue s’intéresse tout particulièrement à l’exposition coloniale (Deutsche Kolonial-ausstellung) qui entend recréer l’atmosphère de villages du Togo, du Cameroun et de Nouvelle-Guinée, en exhibant cent six autochtones originaires de ces protectorats de l’empire colonial allemand. Von Luschan a l’intention de photographier ces hommes et ces femmes afin de pouvoir réaliser, par la suite, des mesures anthropométriques. Promoteur du musée ethnologique de Berlin, l’homme restera dans l’histoire comme l’inventeur de « l’échelle chromatique de Von Luschan », un nuancier composé de trente-six plaques de verre opaques utilisées pour classer les « races humaines » selon la couleur de peau…

Dans le parc de Trebtow, cette année-là, Von Luschan bute sur la résistance des humains exposés à quelque sept millions de visiteurs. L’historienne Nephtys Zwer écrit1 : « Pour dédouaner l’opération de sa dimension mercantile, les organisateurs misaient sur son intérêt scientifique et qualifiaient de “parc scientifico-commercial” cette partie de l’exposition. Son fonds constituera d’ailleurs, par la suite, le musée colonial et commercial de Berlin. Sous couvert de recherche, on étudiait autant les humains et leurs cultures que la faune et la flore. Profitant de la présence des “indigènes” pour réaliser ses mesures, l’anthropologue Felix von Luschan s’est plaint, cependant, de leur peu d’enthousiasme et de “la totale impossibilité d’exercer la moindre contrainte sur eux”. » Sans doute Von Luschan se heurta-t-il alors au caractère bien trempé d’un Togolais au parcours extraordinaire : John Calvert Nayo Bruce.

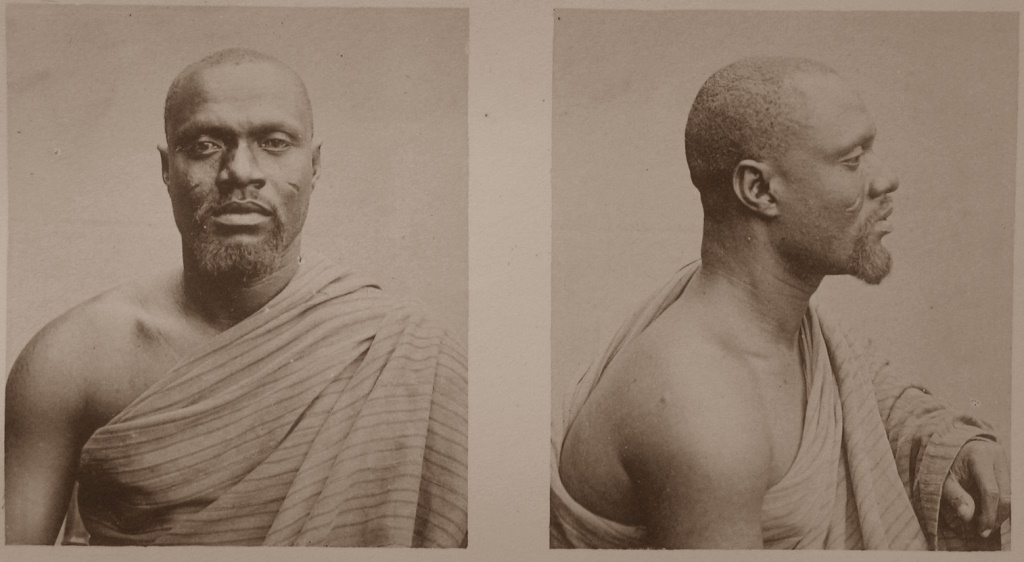

Il existe un double portrait photographique de cet homme daté de 1896 (voir ci-dessous). L’intention anthropométrique du photographe semble évidente : le « sujet » y apparaît de face et de profil, crâne rasé, bouc taillé avec soin, pommettes scarifiées, regard intense.

Si de nombreuses autres images existent, l’itinéraire précis de cet enfant d’Aného (dite alors Petit-Popo, dans le Sud-Est), qui fut un temps la capitale du Togo, demeure peu connu. La plupart des informations disponibles sont issues du travail de la journaliste et écrivaine suisse Rea Brändle (1953-2019), autrice en 2007 de Nayo Bruce. Geschichte einer Afrikanischen Familie in Europa (Chronos Verlag/Gva-Vertriebsgemeinschaft), un essai non traduit en français.

Prince colonisé devenu producteur

Né en 1859, Nayo Bruce serait le fils du roi Amuzu Djaglidjagli Bruce. Il aurait étudié à l’École des missionnaires de Brême de Keta, ville du Ghana en bordure du golfe de Guinée, avant de recevoir un enseignement méthodiste à Accra, au Ghana. À 16 ans, lors de son baptême, il aurait reçu le nom de John Calvert. C’est en octobre 1888 qu’il arrive pour la première fois dans l’empire allemand, après avoir été recruté avec trois autres Togolais par un certain Ernst Henrici (1854-1915). Ce professeur et écrivain s’est fait connaître dans les années 1880 comme agitateur antisémite et raciste avant de se tourner vers l’aventure coloniale. En 1887, il s’est rendu au Togo dans le cadre d’une mission gouvernementale. En 1888, il a fondé la « Gustav Nachtigal Gesellschaft für Väterlandische Afrikaforschung », puis, deux ans plus tard, la « Société allemande du Togo ». Ses vaines tentatives pour s’installer comme planteur dans le pays l’auraient mis en contact avec John Calvert Nayo Bruce, lequel aurait, vraisemblablement, été acteur de « Völkerschau » (zoo humain) pendant presque deux ans sous l’égide de la « société allemande du Togo » avant de repartir en Afrique pour le compte de l’administration coloniale allemande.

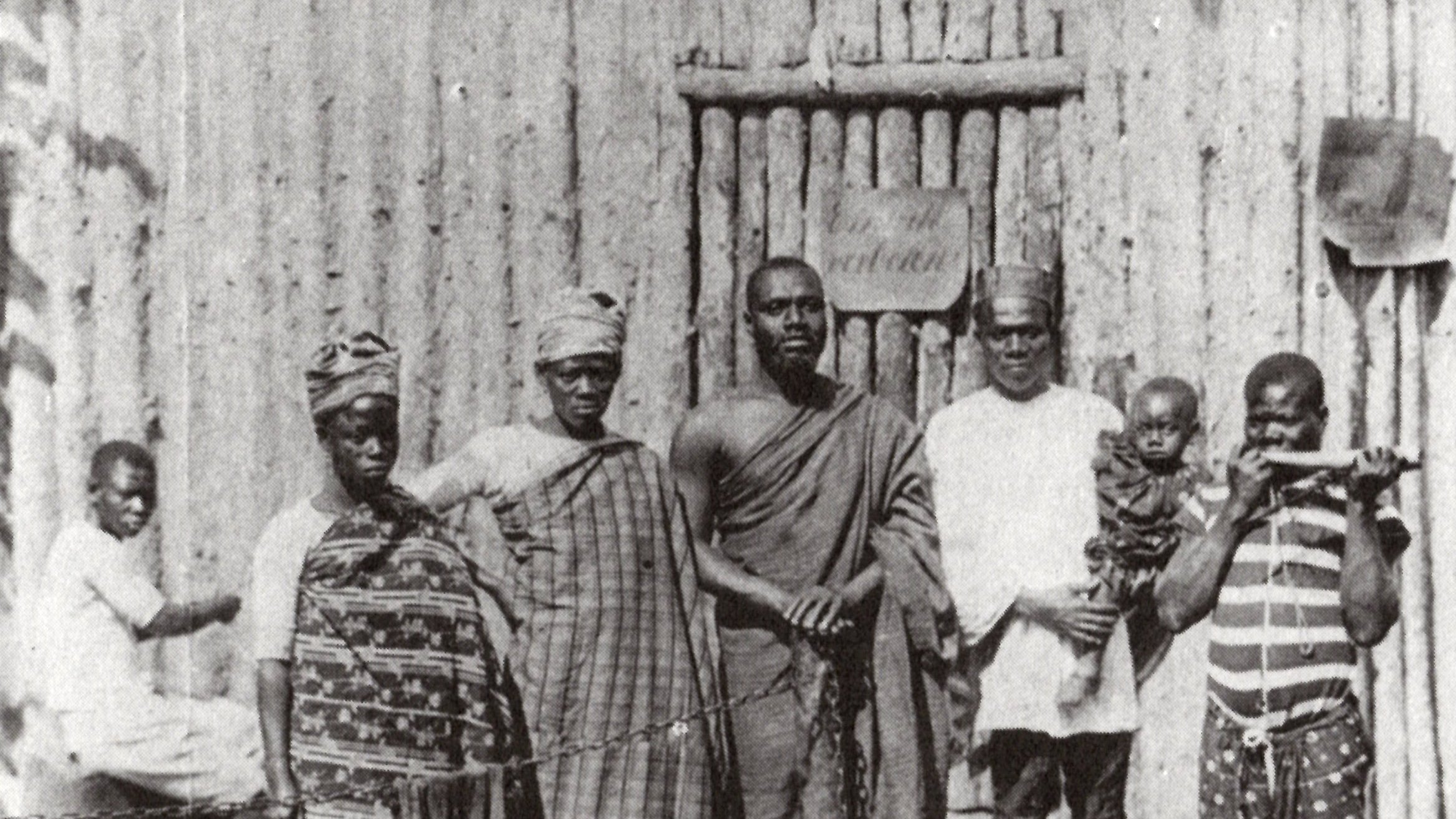

Sur le site Black Central Europe, qui se consacre à 1 000 ans de présence noire sur le Vieux Continent, l’historien Robbie Aitken écrit2 : « Quand Nayo Bruce eut vent d’informations sur un projet d’exposition coloniale en Allemagne, il saisit l’occasion pour jouer un rôle clef dans l’organisation de la présence togolaise. C’est ainsi qu’un groupe de vingt-six hommes et femmes togolais (dont un enfant), emmené par Bruce, se rendit à Berlin en 1896 pour la première exposition coloniale allemande montée à Trebtow Park. Parmi les participants, il y avait aussi deux des femmes de Bruce, Ohui Creppy et Dassi, son fils de 3 ans Kwassi, deux de ses neveux, ainsi que les frères Samuel et Joseph Garber. Pendant plus de six mois, les Togolais, comme les autres participants issus d’autres parties de l’empire allemand, furent exhibés devant de grandes foules, incités à présenter leur artisanat et à montrer leurs “traditions” culturelles comme des chants, des danses ou des courses de canoë. » Nayo Bruce aurait lui-même rédigé le contrat régissant la rémunération des hommes et des femmes présentés dans le « village togolais » de l’exposition.

Publié le 11 octobre 1896 dans le Kölnische Zeitung, un article exceptionnel titré « Eine unterhaltung mit einem Togo-Häuptling »3 permet de se faire une idée du personnage, alors âgé de 37 ans. « La première fois que j’ai visité l’exposition coloniale, un peu avant l’ouverture officielle, parmi toutes les figures nouvelles, exotiques, séduisantes, une en particulier a attiré mon regard, raconte le journaliste. C’était le chef des Nègres du Togo et je ne pouvais me défaire de l’impression qu’il me fit. Tout dans ce personnage singulier s’accordait à merveille. Comment cet homme immense, herculéen, en jupe brillante, un voile rayé de rouge et d’or passé par-dessus l’épaule comme une toge, au visage d’un noir profond sous une chevelure laineuse ornée d’un chapeau bleu avec un profil affilé, bien plus Arabe qu’Africain, regardait, ou plutôt regardait au-dessus de nombreuses étranges personnes ; comment il répondait aux questions de ces hommes connus de lui avec la dignité d’un roi, mais aussi avec la convivialité et les bonnes manières d’un gentleman, tandis que le sérieux de son visage était souvent tempéré par un sourire à la fois curieux et plaisant : tout ceci formait une image étrange et harmonieuse. »

« Nous ne voulons rien avoir à faire avec les Français »

Séduit, le journaliste va se rendre plusieurs fois au village togolais de l’exposition pour observer de plus près ce « phénomène ». Il ne manque alors pas de superlatifs pour le décrire : bon, intelligent, réfléchi, riche, « populaire auprès des Blancs », il a « quelque chose du lion en lui », « une force primordiale ». « Quel modèle il ferait pour Othello ! », s’exclame, lyrique, le reporter, qui finit par solliciter une interview. John Calvert Nayo Bruce la lui accorde, et elle se tient en anglais, une langue que le Togolais maîtrise mieux que l’allemand. Le journaliste dit s’être retenu de toute amélioration stylistique dans la retranscription des réponses.

Passionnante, cette « conversation avec Nayo Bruce » offre un exemple rare de vrai « dialogue »– même biaisé par l’idéologie de l’époque. Interrogé sur sa présence à l’exposition coloniale, Nayo Bruce soutient être très content d’être là, tout comme ceux qui l’accompagnent. Il raconte ensuite être venu suite à la proposition d’un « ami blanc », précisant qu’il avait déjà l’intention de voyager en Europe pour rendre visite à sa fille, qui y est scolarisée depuis sept ans « afin de pouvoir apprendre tout ce que les jeunes filles blanches apprennent et devenir aussi civilisée qu’elles le sont ».

Quand on lui demande si personne n’a le mal du pays, Bruce soutient que la plupart des Togolais aimeraient rester en Allemagne pour « améliorer les compétences artisanales qu’ils utilisent chez eux ». Interrogé sur l’impression qu’il a du gouvernement, il livre une réponse qui ne manque pas de piquant, trahissant les tensions qui existent alors entre la Prusse et la France : « Une très bonne impression », dit-il.

Ce que j’aime en particulier, c’est le sens de la justice, les lois, qui ne font aucune distinction. Mais nous savions déjà cela en Afrique : les lois des Allemands sont justes, tout comme celles des Britanniques. C’est différent avec les Français. Chez eux, si deux personnes sont en désaccord, c’est habituellement le premier qui vient se plaindre qui obtient justice, parce que le juge français ne prend souvent pas la peine d’étudier le cas avec attention. Et si celui qui arrive après est Noir et attend justice contre un Blanc, il a déjà perdu. Mais les Allemands regardent les choses avec attention, et une fois qu’ils ont déterminé ce qui est juste, Blancs et Noirs sont traités à égalité. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être des sujets allemands. Nous ne voulons rien avoir à faire avec les Français – ils sont en général injustes envers nous, et cela ne leur fait ni chaud ni froid d’abattre un Noir pour un délit mineur.

La parole du chef togolais pourrait sembler, à ce moment de l’interview, dictée par les besoins de la propagande allemande. Mais l’homme ne se contente pas de servir un discours colonial et nationaliste.

« Nous voulons avoir des avocats et des médecins noirs »

Il défend aussi un point de vue beaucoup plus engagé, que le journaliste retranscrit avec fidélité. À la question : « Vous n’avez absolument aucune revendication quant aux soulèvements au Togo ? », John Calvert Nayo Bruce répond :

Oh bien sûr, j’ai une revendication ! Vous voyez, nos jeunes aimeraient beaucoup étudier, mais les Allemands ne veulent pas. Ils pensent que lire et écrire est suffisant pour les Nègres, mais ce n’est pas suffisant. Les Britanniques laissent leurs sujets noirs étudier et devenir ce qu’ils souhaitent, mais nous, nous ne sommes pas soutenus en la matière. Bien sûr, [lire et écrire] est suffisant pour les jeunes que j’amène ici pour apprendre à commercer, mais pas pour de nombreux autres. Beaucoup veulent véritablement étudier le droit ou la médecine. Nous voulons avoir des avocats et des médecins noirs.

À ce moment de l’interview, la conversation prend un tour résolument politique : le journaliste interroge le Togolais sur les violences commises contre les Noirs – et livre au passage un élément de sa pensée : les Africains subiraient trop la violence des colons... Prudent, voire méfiant, Bruce livre une réponse toute diplomatique : « Je ne veux pas parler de l’Afrique. Vous voyez, je suis baptisé – et depuis, j’ai laissé derrière moi ce qui est arrivé par le passé. Je veux même oublier les injustices dont j’ai été victime. Mais il y a une chose que je vais dire : des choses terribles ont été commises contre les Nègres par des chasseurs et des voyageurs blancs qui s’aventuraient dans la savane. Des choses dont je ne peux dire plus. Nous ne pouvons pas les punir pour cela, mais Dieu les jugera. »

La suite de l’échange livre quelques informations sur la position sociale de Nayo Bruce : en tant que chef coutumier, il règne sur quelque 2 000 personnes depuis qu’il est monté sur le trône, à la mort de son père. Son nom, Bruce, serait d’origine écossaise et viendrait d’un descendant du roi d’Écosse Robert Bruce – dit Robert Ier (1274-1329) – ayant voyagé et « essaimé » en Afrique. Droit dans ses bottes et ne manquant pas d’humour, Nayo Bruce a aussi une certaine idée de lui-même. Lorsque le journaliste lui demande si le calme et le bonheur règnent sur le Togo, il a cette répartie magnifique d’insolence maîtrisée – parlant de lui-même tantôt à la première personne du pluriel, tantôt à la troisième personne du singulier : « Hmmm… Si l’administration souhaite voir le Togo complètement pacifié et heureux, alors elle devrait nous envoyer comme gouverneur. Il sait comment traiter les Africains et il est un homme juste et bon. »

La famille en guise de troupe

À défaut de gouverner le Togo, sa majesté John Calvert Nayo Bruce sera l’un des rares Africains, sinon le seul, à monter son propre spectacle itinérant. Dans son texte4 « La monstration de l’Autre en suisse : plaidoyer pour des micro-études », la spécialiste du sujet Rea Brändle raconte le début de son parcours en ces termes : « La troupe se produisit pour la première fois en public en 1896, en tant qu’hôte officiel de l’exposition coloniale de Berlin où elle s’attira les faveurs des spectateurs en entonnant l’hymne national allemand. Cette partie de la représentation fut conservée par l’impresario Albert Urbach, qui engagea la troupe pour une tournée prolongée entre 1898 et 1900. »

Vite émancipé d’Urbach, le groupe de Nayo Bruce va circuler sous plusieurs noms : « Die togo-Karawane, unsere Landsleute aus Togo » (Allemagne), « Schöne Mädchen vom Togoland » (Suisse), « Togo Carovana » (Italie), « Les Soudanais » et « Les Togomandingos de l’Afrique occidentale » (France), « Afrikaansche Famille » en Belgique, « Die Togo-Neger, 20 wilde Weiber » (en français : « Les Nègres du Togo, 20 femmes sauvages ») et « Kongolesen mit ihrer weissen Königin » en Allemagne. Ce dernier nom, « Congolais avec leur reine blanche », fait référence à l’épouse albinos de Bruce, Amanua Rebecca Ankrah Kpapo (1875-1952), qu’il plaça habilement au centre de ses « Völkerschau » (zoo humain) à partir de 1903. Elle était « la négresse blanche » ou « la négresse blanche et ses sœurs noires », et elle eut vraisemblablement cinq enfants, pour la plupart morts en bas âge. En 1911, le journal Rheinische Volksstimme rapporte : « Le plus grand miracle de la nature est probablement qu’Amanua a donné naissance à des jumeaux il y a quatre semaines, dont l’un est blanc, l’autre noir. Il est touchant de voir l’amour maternel dont Amanua entoure ses enfants, qui sont de couleurs si différentes. »

La descendance de Nayo Bruce, qui fait en partie l’objet du livre Nayo Bruce. Geschichte einer Afrikanischen Familie in Europa de Rea Brändle, suit de vastes ramifications. Ses épouses officielles répertoriées se comptent au nombre de cinq, Dassi Comfort Creppy, Ohui Creppy, Dovi Kumi, Yenoussi Erika Johnson et Amanua Kpapo. Il aurait eu vingt et un enfants. L’un d’eux, Kwassi, deviendra relativement célèbre comme musicien de jazz… et organisateur du Deutsche Afrika-Schau avec « village indigène », au milieu des années 1930 (et interdit en 1940).

« Le seul Africain à s’être émancipé de son imprésario »

Au bout du compte, la « tournée » de John Calvert Nayo Bruce à travers l’Europe, de la France à l’Allemagne en passant par la Suisse, la Belgique et l’Italie, s’est étalée sur deux décennies avec quelque deux cents représentations. « Sa tournée dura vingt et un ans et traversa neuf pays jusqu’à Achgabat [Turkménistan actuel, NDLR], où J.C. Nayo Bruce décéda le 3 mars 1919 à l’âge de 60 ans, écrit Rea Brändle. Elle fut ainsi l’une des plus longues, et constitue également un cas d’exception à d’autres égards. J.C. Nayo Bruce fut en effet le premier, et, à ma connaissance, le seul Africain, à s’être émancipé de son imprésario – Albert Urbach – après avoir déposé plainte contre lui en 1900 et à avoir repris l’entreprise pour son propre compte. » Selon d’autres sources, Nayo Bruce aurait terminé sa vie à Bakou, en Azerbaïdjan.

Quoi qu’il en soit, il demeura l’imprésario de sa troupe jusqu’à sa mort. Le fait qu’un Togolais exhibe d’autres Togolais, pour la plupart issus de sa propre famille, a sans doute de quoi surprendre. Comme toute histoire, celle des « zoos humains » est tissée de complexité et riche de cas particuliers.

En 1994, presque cent ans après l’exposition coloniale de Berlin, le « village de Bamboula » du parc zoologique Safari Africain de Port-Saint-Père, près de Nantes, accueillit vingt-cinq artisans ivoiriens dans des cases traditionnelles reconstituées. L’idée de l’attraction avait germé dans la tête du directeur du parc animalier, Dany Laurent. Lors de l’inauguration dudit village, qui allait créer la polémique, le ruban fut coupé par le Premier ministre ivoirien de l’époque, Daniel Kablan Duncan.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Nepthys Zwer, « Une histoire sans traces ni monuments : l’exposition coloniale de Berlin de 1896 », Imago Mundi, 10 août 2023.

2Robbie Aitken, « A conversation with J. C. Bruce (1896) », Black Central Europe.

3« Conversation avec J. C. Bruce », Black Central Europe (1896), auteur inconnu.

4Sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, chapitre 23, « La monstration de l’Autre en suisse : plaidoyer pour des micro-études », La Découverte, 2004.

5Nepthys Zwer, « Une histoire sans traces ni monuments : l’exposition coloniale de Berlin de 1896 », Imago Mundi, 10 août 2023.

6Robbie Aitken, « A conversation with J. C. Bruce (1896) », Black Central Europe.

7« Conversation avec J. C. Bruce », Black Central Europe (1896), auteur inconnu.

8Sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, chapitre 23, « La monstration de l’Autre en suisse : plaidoyer pour des micro-études », La Découverte, 2004.