D’une certaine manière, l’histoire s’achève le 9 août 2002 en Afrique du Sud, sur la colline de Vergaderingdop, près de Hankey, au bord de la rivière Gamtoos. En cette Journée nationale de la femme, la dépouille de Saartjie Baartman, née 213 années plus tôt dans cette même province du Cap-Occidental, est inhumée selon les rites de son peuple, les Khoïsan. Quelque 10 000 personnes assistent à la cérémonie diffusée en direct par la télévision nationale, la plupart portant leurs vêtements traditionnels. Parmi elles, le président sud-africain Thabo Mbeki, qui prononce alors ces paroles : « L’histoire de Saartjie Baartman est l’histoire de tous les Africains de notre pays… Elle est l’histoire de notre réduction à l’état d’objets qui pouvaient être possédés, utilisés et mis à disposition des autres. »

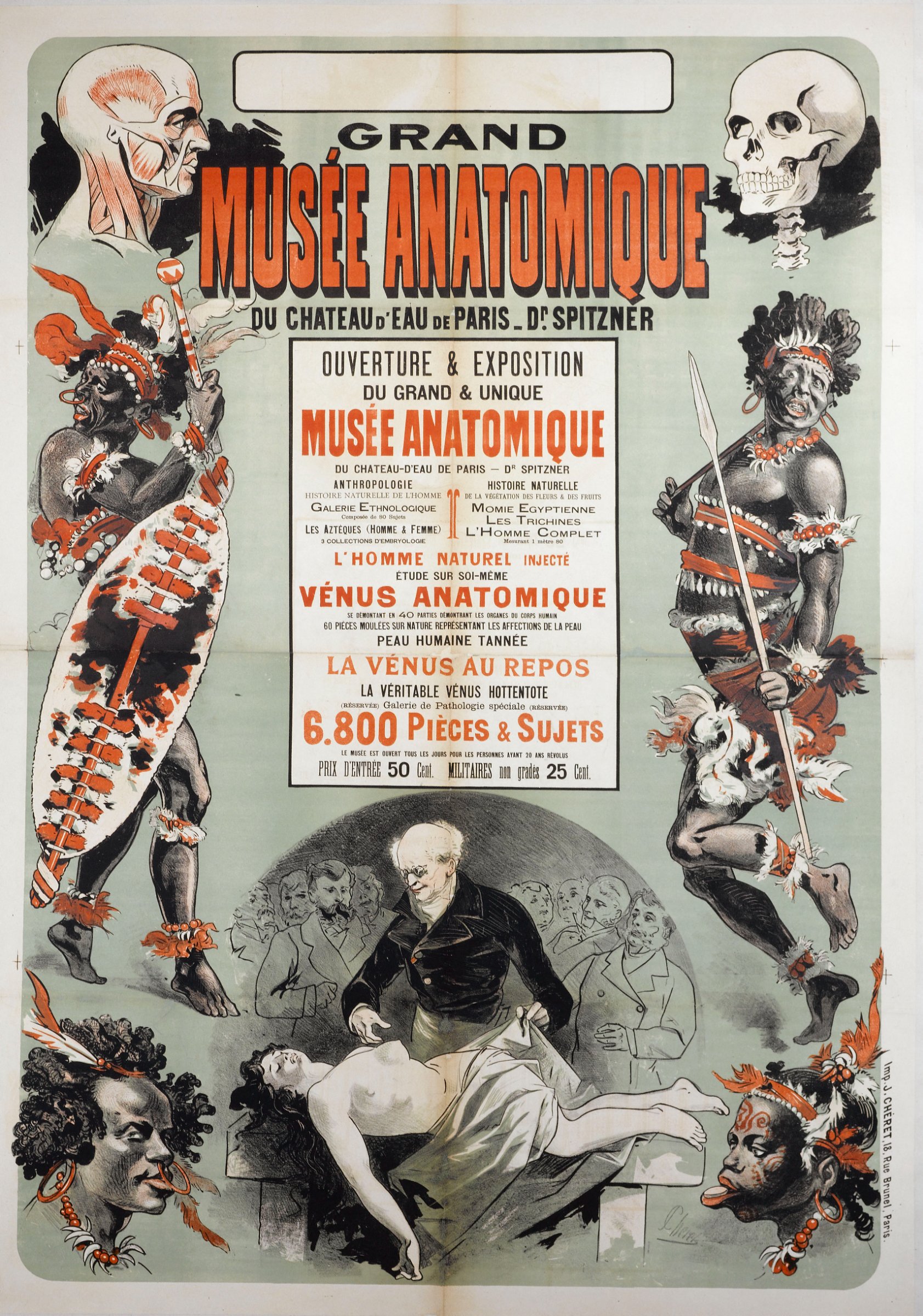

En ce qui concerne la courte vie de cette femme surnommée « La Vénus hottentote », exhibée à travers l’Europe, mesurée, palpée, exposée, moquée, abusée, violée et finalement disséquée, les mots de Mbeki relèvent, à tout le moins, de l’euphémisme.

L’arrivée de Saartjie Baartman à Londres en septembre 1810, à bord du HMS Diadem, et son exposition publique à la manière d’une bête de foire sont considérées comme annonciatrices de ces terrifiants « zoos humains » qui connaîtront leurs heures de gloire quelques années plus tard en Europe, aux États-Unis et au Japon.

« Une nouvelle forme dans la manière d’appréhender l’Autre »

Dans son article « De la Vénus hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique et coloniale », l’historien français Pascal Blanchard, spécialiste du sujet, écrit :

L’arrivée de la “Vénus hottentote” en Europe au début du XIXe siècle (à Londres, puis à Paris) marque à notre avis une nouvelle forme dans la manière d’appréhender l’Autre et une sorte de point nodal de l’étude du rapport à l’Autre en Occident. Si elle ne fut pas la première à être exhibée en Europe – de nombreux “sauvages” et “exotiques” l’avaient été auparavant, dont les plus célèbres, les Indiens Arawaks ramenés des Amériques à la cour de la reine Isabelle de Castille (la Catholique) par Christophe Colomb en 1492, la Vénus hottentote possède l’originalité d’avoir été tour à tour objet de divertissement, objet médiatique, objet sexualisé, objet monstrueux et objet de science. […] Elle marque donc un tournant majeur, conjuguant à l’époque intérêt scientifique et passion de la “race” alors dominante, intérêt colonial (celui de l’Empire britannique) et intérêt du monde du spectacle en quête de nouvelles formes pour répondre aux attentes du public.

Avant de devenir le symbole de l’oppression, du mépris, du « racisme scientifique » qu’elle incarne aujourd’hui dans les articles, les films et les études historiques la concernant, Saartjie Baartman fut surtout une femme au destin tragique – le mot « calvaire » conviendrait s’il n’éludait a priori toute forme de joie dans une vie dont, au fond, nous ne connaissons que des bribes, distordues par le regard occidental.

Une vie d’esclave en Afrique du Sud

Sa date de naissance demeure incertaine : 1789 dans la plupart des documents disponibles, mais peut-être 1788, selon le calendrier chrétien imposé par l’Occident. Le lieu ? La « colonie du Cap ». Ou plutôt le territoire des Khoïkhoï, peuple dont est issu son père, et des San, peuple dont est issue sa mère. Son vrai prénom ? Sawtche ou Ssehura. Mais, dès l’enfance, elle hérite d’un prénom néerlandais, Saartjie (le diminutif de Sarah), à partir du moment où elle est employée comme esclave avec ses trois frères et ses deux sœurs dans des fermes afrikaners. Certaines sources lui prêtent deux enfants, morts en bas âge, durant sa courte vie en Afrique du Sud.

En 1807, son employeur, Petrus Caesar, l’échange contre du tabac et de l’eau-de-vie avec son frère Hendrick Caesar. Trois ans plus tard, lors d’une visite chez les Caesar, Alexander Dunlop, un chirurgien militaire de l’hôpital général du Cap arrivé avec les troupes britanniques après la bataille de Blaauwberg (le 8 janvier 1806), découvre avec stupéfaction la morphologie – étonnante pour lui – de la jeune Khoïsan. Ses fesses hypertrophiées (stéatopygie) et l’élongation des petites lèvres de son sexe (macronymphie) stimulent sans doute l’imagination du Britannique, au point qu’il décide de l’emmener au Royaume-Uni afin de l’exposer dans un but bien entendu mercantile. Son « propriétaire », Hendrick Caesar, est associé à l’affaire et embarque avec Dunlop pour l’Europe…

Dans une cage, comme un animal

À peine arrivée à Londres, Saartjie Baartman est aussitôt exposée dans une salle de Piccadilly Street où spectateurs et curieux peuvent venir observer, voire palper, cette anatomie qui les intrigue, les fascine, les excite, les dégoûte... Elle est présentée dans une cage, comme un animal, et certains la surnomment fat bum (gros cul). Selon Fanny Roblès, maîtresse de conférences en culture des mondes anglophones à l’université d’Aix-Marseille, « le public est parfois invité à vérifier que ses fesses sont bien ses fesses en les piquant ».

Il serait cependant faux de dire que son sort n’émeut personne, puisqu’en novembre 1810, deux mois après son arrivée, l’African Association (Association for Promoting the Discovery of Interior Parts of Africa) intente un procès à Hendrick Caesar, accusé à la fois de maltraitance et de non-respect de l’acte d’abolition de la traite des esclaves de 1807. Une intense campagne de presse, menée par l’abolitionniste Zachary Macaulay, demande la libération de la jeune femme. Lors du procès, le 24 novembre 1810, Saartjie Baartman est appelée à témoigner. Durant son interrogatoire, qui dure trois heures, elle déclare être venue au Royaume-Uni de son plein gré, ne pas être retenue de force, ne pas avoir été abusée et recevoir une partie des bénéfices du « spectacle ». Alexander Dunlop produit habilement un contrat et Hendrick Caesar la présente comme si elle était une artiste, à l’instar des « géants irlandais » Charles Byrne et Patrick Cotter O’Brien, célèbres freaks de l’époque. Caesar et Dunlop obtiennent le non-lieu et, ce qui arrange bien leurs affaires, une médiatisation inattendue.

Désormais connue, Saartjie Baartman – elle est officiellement baptisée sous ce nom en la cathédrale de Manchester, le 1er décembre 1811 – va pouvoir être exhibée dans d’autres régions d’Angleterre et jusqu’en Irlande. Sa vie entre 1812 et 1814 reste cependant peu documentée. « À partir de 1811 et jusqu’en 1814, on perd la trace de Saartjie Baartman sur le sol britannique, écrit Pascal Blanchard. Aucun article, aucune chronique ne parle d’elle durant cette période de sa vie. Après Londres, elle fit peut-être des tournées dans les ports d’Angleterre ou de Hollande. Ce qu’on sait, c’est qu’elle voyagea avec Hendrick Caesar pour se rendre à Paris au cours de l’été 1814. Passant alors sous contrat avec un certain Henry Taylor, elle sera présentée au public rue Neuve-des-Petits-Champs à partir du 18 septembre 1814, de “onze heures du matin jusqu’à neuf heures du soir”, ainsi que le signale une publicité parue dans le Journal de Paris du 18 septembre 1814. »

Un viol au-delà du viol

La jeune Khoïsan passe ensuite sous la coupe d’un certain Jean Riaux (ou Réaux), montreur d’animaux selon certains, maître de ballet selon d’autres, qui aurait été lui-même expulsé de la colonie du Cap pour comportement séditieux. De nouveau, celle qu’on connaît désormais essentiellement sous le sobriquet dévalorisant de « Vénus hottentote » est « exhibée rue Saint-Honoré, lieu étrange ressemblant à une véritable cour des miracles, au milieu d’autres “bêtes de foires” », écrit encore Pascal Blanchard.

Son succès populaire est certain : une mercerie de luxe, « La Vénus Hottentote », ouvre à Saint-Germain, une pièce de boulevard est écrite sur elle et on la retrouve aussi dans les salons bourgeois… Sa vie n’est, cependant, pas celle d’une vedette : les spectateurs peuvent la toucher et certains soutiennent qu’elle devient aussi un objet sexuel. C’est d’ailleurs la thèse défendue par le film puissant du Tunisien Abdellatif Kechiche, Vénus noire (sorti le 27 octobre 2010), dans lequel l’histoire de Saartjie Baartman symbolise, quasi littéralement, le viol de l’Afrique par l’Occident.

Le viol dont il s’agit va aller bien au-delà de la seule prédation sexuelle. L’intérêt du public pour cet « autre » étrange et étranger arrive vite aux oreilles des scientifiques de l’époque, portés par le goût de la collection encyclopédique issu du siècle des Lumières et le désir de tout classer dans des catégories prétendument rationnelles.

« Des fesses de femelle singe »

En mars 1815, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, l’administrateur du Muséum d’histoire naturelle de France et le titulaire de la chaire de zoologie, demande officiellement à pouvoir examiner la « Vénus » dont on parle tant. Baartman est conduite au Jardin du Roi pour être tour à tour peinte par des artistes naturalistes (Nicolas Huet le Jeune, Léon de Wailly) et examinée par des scientifiques (Georges Cuvier, Henri de Blainville, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire). Selon Pascal Blanchard, « Étienne Geoffroy Saint-Hilaire connaissait le jugement porté par Buffon (1707-1788) dans son célèbre ouvrage L’Histoire naturelle de l’homme (1749) sur la population hottentote : “Ces Hottentots sont, au reste, des espèces de sauvages fort extraordinaires ; les femmes surtout, qui ont une espèce d’excroissance ou de peau dure et large qui leur croît au-dessus de l’os du pubis et qui descend jusqu’au milieu des cuisses en forme de tablier.” »

Dans son rapport d’examen, Saint-Hilaire compare les fesses de la jeune femme à celles des femelles singes maimon (le macaque à queue de cochon) et mandrill quand elles ont leurs menstruations. Son visage lui fait penser à « un commencement de museau encore plus considérable que celui de l’orang-outang ».

Pauvre, malade, probablement alcoolique, Saartjie Baartman ne survit pas longtemps à sa condition de « bête de foire » : elle s’éteint à moins de 30 ans, le 29 décembre 1815, d’une pneumonie, selon Georges Cuvier, qui évoque aussi, dans son rapport d’autopsie, la variole, la syphilis et l’alcoolisme…

Toujours exhibée après sa mort

Autopsie ? Le mot est sans doute mal choisi car Cuvier ne s’intéresse pas vraiment aux causes de la mort. Après avoir récupéré le cadavre, il en fait réaliser un moulage complet en plâtre, puis entreprend de le disséquer, d’extraire son squelette et de le reconstituer os par os pour pouvoir l’exposer et conforter ses hypothèses racistes. « Son corps, notamment son sexe, est précieusement examiné […] puis reproduit sous forme d’un moulage en cire, écrit Blanchard. Puis c’est le tour de son postérieur – partie de son corps qui la rendit célèbre, de sa peau – dont on ne sait pas ce qu’elle est devenue, de son cerveau – lui aussi conservé dans un bocal. »

Que son cerveau et ses organes génitaux soient précieusement gardés dans du formol en dit beaucoup sur le regard occidental, trahissant à la fois toute une panoplie de fantasmes sexuels et un besoin de démontrer « scientifiquement » la « supériorité » de l’homme blanc. Dans l’introduction de Zoos humains, de la Vénus hottentote aux reality shows1, on peut lire : « L’Occident construit alors une frontière invisible entre deux humanités, dont l’une est d’essence supérieure – elle peut, elle doit coloniser – et l’autre est par nature inférieure – elle peut, elle doit être colonisée. Et les savants, sans même s’en rendre compte, cautionnent et valident, jusque vers 1890, les fondements de ce nouvel ordre mondial. »

Cuvier, on l’aura compris, adhère à l’idée d’une classification des « races » humaines basée sur la forme et la taille de leurs crânes. Il décrit ainsi « une loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé. » Peint de manière réaliste, le moulage en plâtre du corps de Saartjie Baartman restera exposé longtemps avec son squelette, notamment au Musée de l’homme. Jusqu’en 1976, pour être précis. Sans choquer grand monde…

« Je suis venue pour te ramener à la maison »

Si des demandes sporadiques de restitution eurent lieu dès les années 1940, l’apartheid ne facilita pas son retour au pays natal. Ce n’est qu’à partir de l’accession au pouvoir de Nelson Mandela, en 1994, que la pression s’accentue sur la France. En 1998, le poème de la sud-africaine Diana Ferrus, « A poem for Sarah Baartman », viendra renforcer une mobilisation de plus en plus pressante. La poétesse aura l’honneur de le réciter, le 29 avril 2002, lors de la cérémonie de restitution des restes de Saartjie Baartman, avant qu’ils soient renvoyés par avion en Afrique du Sud :

« […] I have come to soothe your heavy heart

I offer my bosom to your weary soul

I will cover your face with the palms of my hands

I will run my lips over lines in your neck

I will feast my eyes on the beauty of you

and I will sing for you

for I have come to bring you peace.

I have come to take you home

where the ancient mountains shout your name.

I have made your bed at the foot of the hill,

your blankets are covered in buchu and mint,

the proteas stand in yellow and white –

I have come to take you home

where I will sing for you

for you have brought me peace. »

La traduction en français de ce poème, par Anne-Sophie Parisot, a été publiée à l’intérieur de la proposition de loi n° 114 (2001-2002) de Nicolas About, déposée au Sénat le 4 décembre 2001 :

« Je suis venue pour apaiser ton cœur lourd

Je t’offre mon sein pour reposer ton âme fatiguée

Je couvrirai ton visage avec le creux de mes mains

Je ferai courir mes lèvres sur les lignes de ton cou

Je régalerai mes yeux de ta beauté

Et je chanterai pour toi

Car je suis venue pour t’apporter la paix.

Je suis venue pour te ramener à la maison

Là où les antiques montagnes crient ton nom.

J’ai préparé ton lit au pied de la colline,

Tes draps sont recouverts de buchu et de menthe,

Les protéas sont vêtus de jaune et de blanc –

Je suis venue pour te ramener à la maison

Et je chanterai pour toi

Car tu m’as apporté la paix. »

Quelques semaines plus tard, le 9 août 2002, la terre des Khoïkhoï et des San offrira enfin le repos à Saartjie Baartman. « Ce n’est pas cet humain violé qui était monstrueux, mais ceux qui ont abusé d’elle, déclara alors le président Thabo Mbeki. Ce n’est pas cette femme isolée en Europe, coupée de ses racines et de son identité, qui était une barbare, mais bien ceux qui la traitèrent avec une brutalité barbare. »

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.