Il est là, depuis des années. Ses pastels, ses collages colorés, ses sculptures se distinguent entre mille. Et pourtant, William Adjété Wilson ne fait pas de bruit. Artiste aussi talentueux que discret, il n’est pas représenté par une galerie, et il est bien rare de le croiser dans les vernissages ou les travées des foires consacrées à « l’art contemporain africain » (AKAA, 1-54), où se pressent les créateurs issus du continent et de ses multiples diasporas. Cela pourrait pourtant changer : en ce début de printemps 2025, William Adjété Wilson occupe à sa manière le devant de la scène. Plusieurs de ses œuvres sont présentées au centre Pompidou (Paris), dans l’exposition « Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 », du 19 mars au 30 juin. Par ailleurs, les éditions Gallimard, qui ont réédité son superbe L’Océan noir (96 pages, 23,50 euros) en 2024, publient au même moment un beau livre sur son travail, William Adjété Wilson en noir, en blanc, en couleur (256 pages, 35 euros). Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir la vie et l’œuvre d’un artiste rétif à toute assignation.

Silhouette longiligne, large sourire, regard vif, William Adjété Wilson reçoit dans le grand espace de son atelier du 15e arrondissement de Paris. Si tout y est propre et bien rangé, la joie créative du plasticien s’exprime jusqu’au plafond, sur les murs et sur les étagères. Ici, les chaises s’envolent et prennent des allures anthropomorphes ; d’étranges personnages découpés à grands coups de ciseaux semblent sur le point de s’animer ; animaux, objets et végétaux se mélangent en un grand charivari de couleurs. Tout en haut d’une cloison, un personnage noir sur fond rose ouvre grand les bras. Si ce pastel nous parle, c’est parce qu’il a servi d’illustration pour la couverture du Champ de personne (Flammarion Jeunesse, 2012), le best-seller du romancier Daniel Picouly.

Sans effet de manche et avec franchise, William Adjété Wilson évoque un parcours qui commence à Orléans, dans le centre-nord de la France, au début des années 1950. Un parcours où la création artistique ne se manifeste que bien tardivement.

J’ai vécu mon enfance à Orléans, raconte le plasticien. C’était assez compliqué. Mon père était togolais, il avait rencontré ma mère à Tours tandis qu’elle faisait ses études de sage-femme. Il ne m’a pas reconnu tout de suite, il ne l’a fait qu’au bout de deux ans. Je n’avais que peu de rapports avec lui. C’était un homme très apprécié socialement, mais nullissime familialement, auprès de sa femme comme de ses enfants. Il jouait au tiercé, on l’attendait tout le temps. C’était ma mère qui portait tout. Il avait coupé avec l’Afrique, il n’y est retourné que pour les obsèques de sa mère. Cela dit, il était là.

Avec le sourire que le recul des années permet, William Wilson évoque aussi la violence. « Il y avait aussi les coups de bâton à l’africaine. Je me souviens de balades en forêt au cours desquelles il coupait des badines pour pouvoir nous frapper. Je ne garde pas de bons souvenirs avec lui. » À l’école, où il est le seul métis, le jeune garçon affronte le racisme ordinaire : celui de ses camarades, cruel et enfantin, et celui beaucoup plus grave de certains professeurs. Le nom d’un enseignant de français qui l’a humilié en public avec des propos racistes tombe de ses lèvres sans effort de mémoire : c’est l’un de ses pires souvenirs.

« Noir au pays des Blancs et Blanc parmi les Noirs »

« Heureusement, il y avait le sport, les scouts et les colonies de vacances », tempère-t-il. Le sport, c’est un peu plus qu’un passe-temps. Dans L’Océan noir, livre tiré de son œuvre éponyme, il écrit ainsi : « En 1968, j’avais 16 ans et je pratiquais l’athlétisme avec passion. Outre l’expression naturelle de la vitalité de la jeunesse, c’était pour moi un domaine où il était enfin possible d’être jugé sur mes performances, sans ambiguïté. J’étais très fier d’être, la même année, champion d’Académie du 110 mètres haies, du saut en longueur et du relais 4x100 mètres avec mes copains du lycée. »

Et de poursuivre : « Mai 1968 [est] passé par là et la politique a fait irruption dans ma vie. » Devant son téléviseur, en octobre, William Wilson suit les épreuves des Jeux olympiques de Mexico. Bob Beamon explose le record du saut en longueur ; Tommie Smith et John Carlos lèvent leur poing ganté de noir sur le podium du 200 mètres ! L’Afrique commence alors à intéresser le jeune homme, qui, deux ans plus tard, exerce, selon ses dires, un petit chantage auprès de ses parents : « Si j’ai mon bac, vous m’envoyez en Afrique. »

Le jeune homme obtient gain de cause et se retrouve au Bénin, « chez un oncle qui était alors le plus gros pharmacien de Cotonou ». L’expérience est troublante. S’il se réjouit de ne voir – enfin ! – que des Noirs autour de lui, William Wilson se rend bien vite compte que quelque chose cloche : dans les rues, les enfants l’appellent « Yovo » (« Blanc »). Il raconte dans L’Océan noir :

[…] On m’a rapidement fait comprendre que le Blanc, ici, c’était moi. De Noir au pays des Blancs, je me découvrais après quelques heures d’avion, Blanc parmi les Noirs. Je n’ai pas appris grand-chose de ma famille durant ce court séjour. On ne m’a fait rencontrer que des parents qui occupaient des métiers ou des postes importants et qui étaient, à juste titre, très fiers de leur réussite. Mes hôtes ont été déçus de constater que cela ne m’intéressait pas beaucoup. Je voulais tout au contraire connaître l’Afrique “africaine”, avec naïveté sans doute, mais avec sincérité. Ce malentendu a beaucoup pesé sur mon premier contact avec l’Afrique et je suis rentré en France avec des sentiments très ambivalents.

Si la rencontre avec le continent africain ne transforme pas radicalement le jeune homme, Paris va s’en charger, en 1972. « Je fais partie de ces gens dont le prof de philo a changé la vie, raconte-t-il. Il m’a conseillé de m’orienter vers l’anthropologie et je me suis inscrit en fac à Jussieu. » Le lycéen indiscipliné en a déjà « marre de l’école », mais il se rend tout de même dans la capitale française pour étudier. Là, il découvre « la vie » et « un autre monde », arpente les musées et les galeries, rencontre des artistes. « Les images, j’ai toujours aimé, sans vraiment savoir ce que cela voulait dire, être artiste », commente-t-il. C’est d’ailleurs cet attrait qui l’entraîne un temps dans une maison, en Lozère, dans le sud-est de la France, dans une sorte de communauté bohème. « Un jour, j’étais avec un peintre et je lui posais des questions sur son travail. J’avais envie d’essayer. Il m’a donné un crayon et du papier, alors que je ne savais pas dessiner. J’ai commencé. Il a regardé et il m’a dit : “Tu as tout compris, hein ?” »

« Un effet miroir qui m’aidait »

Un encouragement qui ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. À partir de ce moment, William Wilson va peu à peu partager sa vie avec la création. « C’était quelque chose de naturel, se souvient-il. Je sentais que je réalisais quelque chose qui venait vraiment de moi, qu’il y avait un résultat – un effet miroir qui m’aidait. Et c’était quelque chose que je n’avais pas appris. Très rapidement, j’ai compris que c’était ce que je voulais faire. » Et l’art, il l’aborde comme le sportif qu’il fut, par le travail. Quand il regarde autour de lui, il est séduit par les œuvres d’artistes noirs comme le Sud-Africain Ernest Mancoba, membre du groupe CoBrA1, ou comme le Cubain Wifredo Lam, grand ami du poète martiniquais Aimé Césaire, mais ce sont surtout les œuvres surréalistes du « picto-poète » roumain Victor Brauner qui le touchent.

Gagner sa vie, alors que se succèdent les chocs pétroliers, va néanmoins s’avérer de plus en plus difficile. D’abord étudiant aidé par ses parents jusqu’en 1973-1974, William Wilson vit ensuite de petits boulots. Grand et beau, il travaille comme mannequin pour des photos de mode, signe des piges, exerce dans une agence de voyages, réalise des enquêtes pour des études de marché… À la fin des années 1970, alors que son premier enfant naît en 1977, s’ouvre une douloureuse période de vache maigre. « Ces années ont été très difficiles sur tous les plans et, d’une certaine façon, je m’en suis sorti un peu par miracle, mais totalement détruit à bien des niveaux, précise-t-il. Cette “mort” est, en quelque sorte, devenue le point de départ d’une renaissance. La création artistique a été ma planche de salut. C’était ça ou rien. »

Sa vie d’artiste commence réellement en 1980, en partie grâce au milieu de la mode et de la publicité qu’il fréquente. « Il y avait alors beaucoup d’énergie dans ces métiers et une assez grande curiosité de la part des gens qui y travaillaient. Cela m’a permis de rencontrer beaucoup de monde. » Sa première exposition, il l’organise chez Pierre Lattès, l’un des fondateurs de Radio Nova et de Fun Radio, dans un loft près de la place de la République. « C’était un ancien atelier où deux perroquets se baladaient en liberté… J’y ai invité des gens de la mode et de la publicité, qui pour certains avaient envie d’acquérir des œuvres originales de jeunes artistes… Les vernissages étaient à la mode… La créatrice de mode Agnès B. m’a acheté deux tableaux ! »

Des foulards Louis Vuitton en série limitée

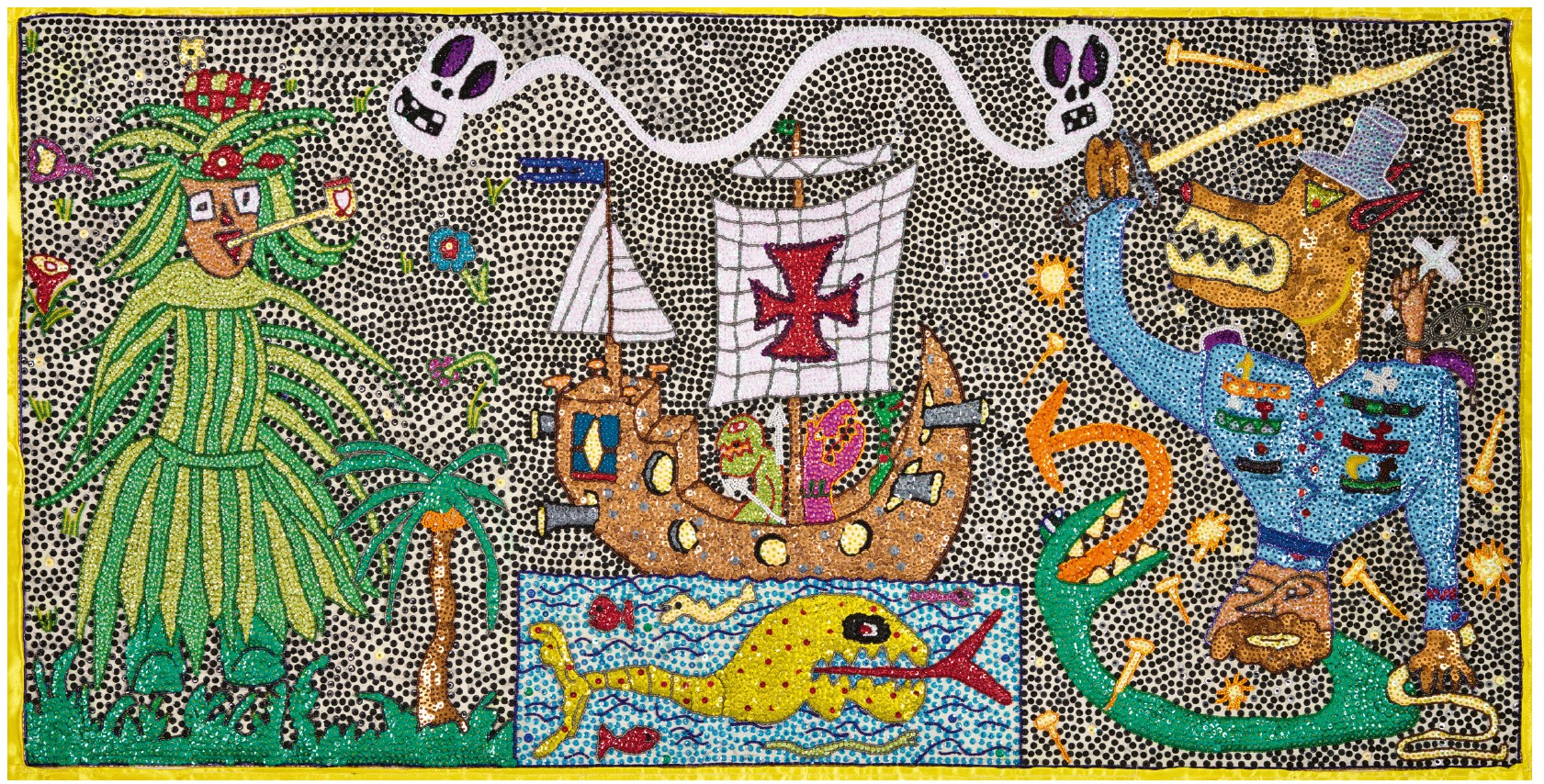

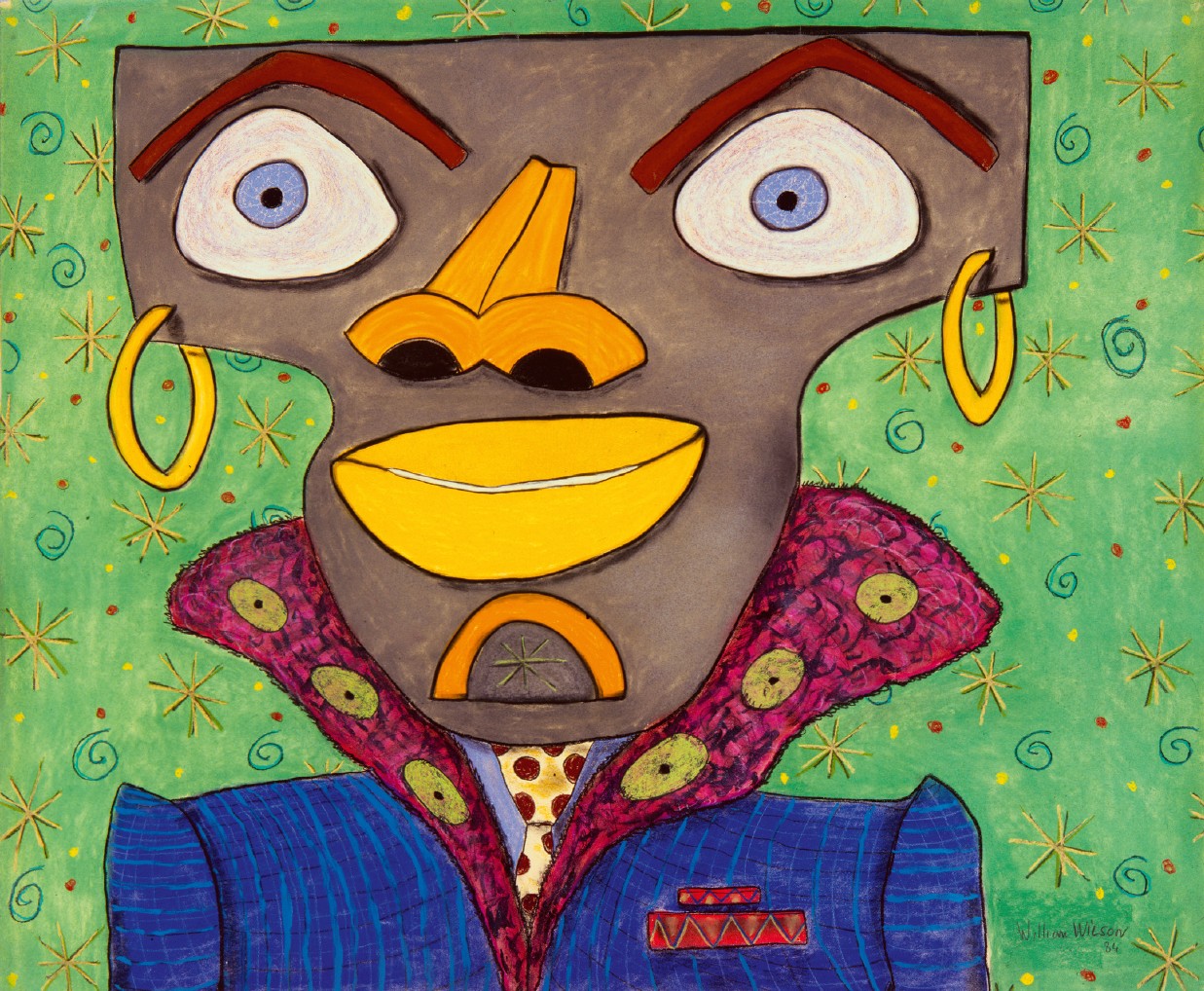

Ses premières œuvres exposées sont des pastels, un outil qu’il privilégie encore. « Comme je n’étais pas dans l’idée de faire des tableaux, j’avais tendance à surcharger la toile, à y mettre plusieurs sujets. » Aujourd’hui, il y a toujours foule dans ses œuvres, des personnages plus ou moins difformes, plus ou moins grotesques, des objets, des animaux, des végétaux – le tout découpé à grands traits et saturé de couleurs. Souvent cocasses, rythmées par une vibration interne, les images de William Wilson sont musicales et teintées d’un humour iconoclaste qui peut rappeler les expérimentations dadaïstes. Les lignes brisées y abondent, comme s’il adaptait une partition de jazz, entre improvisations, dissonances, syncopes et notes bleues.

Je n’étais pas formaté, on ne m’avait pas éduqué, raconte l’intéressé. C’était important pour moi. Tout au long de mon parcours scolaire, j’ai senti que quelque chose n’allait pas. Je ne savais pas quoi. Le dessin me permettait de me construire et de me connaître. Il y avait de la légèreté, de l’humour, j’en étais conscient. Bien sûr, c’était un travail sérieux, mais il ne fallait pas trop se prendre au sérieux. L’humour permet de garder une certaine distance.

Indiscipliné mais déterminé, William Adjété Wilson trouve une forme d’équilibre dans un mode de vie d’artiste qui lui permet d’échapper au salariat et de rester indépendant.

Ce n’est pas toujours simple, et la crise économique vient encore compliquer l’équation. Il multiplie alors les travaux de commande pour des journaux comme Télérama, Libération et The New Yorker, et illustre des livres pour enfants – dont le 365 contes des pourquoi et des comment de la conteuse Muriel Bloch (Gallimard Jeunesse, 1997) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (Mango, 1999). Il réalise même, pour Louis Vuitton, cinq foulards en série limitée qui lui permettent de vivre « pendant cinq ans » !

« Blanc côté bourreaux et noir côté victimes »

Sculptures, collages, pastels, peintures, tissu appliqué, l’artiste ne se laisse pas enfermer dans un genre, il progresse par à-coups, avec des séries qui se répondent sans se répéter. « Je n’aime pas faire deux fois la même chose, assure-t-il. Je change souvent, pour la simple raison qu’au bout d’un moment, je m’ennuie. Comme je n’ai pas appris, ce que je fais est toujours nouveau. Le fil directeur, c’est moi. »

Ce « moi », pourtant, il l’a cherché longtemps. Et il continue de le faire. Il l’a cherché en lisant le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, il l’a cherché en voyageant en Afrique à la rencontre de sa lignée, il l’a cherché parce qu’il fallait « recoller les morceaux », il l’a cherché parce que métis, Noir pour les uns et Blanc pour les autres, jamais à sa place. La quête d’une vie, qui l’a rapproché de ses origines africaines puisque de ses voyages au pays, celui qui était né à Tours sous le nom de William Wilson est revenu un jour William « Adjété » Wilson grâce à son arrière-grand-mère « Babou » Maryam Lawson-Gaizer, qui se souvenait du prénom que la généalogie lui avait réservé.

J’ai compris dès mon premier voyage au Bénin que je n’étais pas africain. Mais je me suis alors intéressé à ce que cela représentait d’être afrodescendant. Je me suis cherché en affrontant le problème essentiel des métis, qui n’ont pas de communauté. En ce sens, j’ai eu de la chance d’être en France – dans ce pays où l’on est les premiers à défendre la révolution et les valeurs de la République en espérant que cela s’applique un jour à tout le monde !

En découvrant sa famille africaine, à partir des années 1970, William Adjété Wilson a aussi découvert que cette dernière avait été du mauvais côté de l’Histoire, celui des esclavagistes. « Être à la fois Blanc du côté des bourreaux et noir du côté des victimes de l’Histoire, mais aussi Noir du côté des négriers et descendants d’anciens esclaves devenus négriers, m’a fourni de nombreux et vastes territoires de réflexion », écrit-il dans L’Océan noir.

Sans doute fallait-il regarder la vérité en face pour pouvoir s’en libérer. « Me découvrir coupable m’a rendu mon innocence, me savoir issu d’une histoire d’inhumanité m’a rendu à mon humanité. Les fantômes qui ont accompagné mon enfance de façon sinistre ont perdu leurs masques de silence. Je me sentais prisonnier et agi par des forces incompréhensibles ; j’ai enfin pu leur donner des noms, et les dénoncer ; j’ai pu déjouer leur malédiction plutôt que d’en être le jouet. »

« Je n’ai jamais eu envie de devenir riche »

Les dix-huit planches qui composent L’Océan noir – qui est à la fois une exposition et un livre – sont, sans doute, la réponse la plus achevée de William Wilson à la complexité de son histoire personnelle – qui est aussi la nôtre. Le support matériel choisi, des tentures en appliqués de tissus réalisées à Abomey, dans l’ancien royaume esclavagiste du Danxomé (Bénin actuel), avec l’aide d’artisans locaux racontent la traite négrière de manière allégorique, restituant à l’Histoire toute sa complexité. Pour le commissaire d’exposition bassa Simon Njami, c’est une fresque « que l’on pourrait comparer – dans une dimension psychologique – au Guernica de Picasso ». L’œuvre a été exposée plus d’une trentaine de fois, notamment au Fesman de Dakar (Sénégal, 2010) et au Festival Étonnants Voyageurs de Saint Malo (France).

Ce discours de la complexité n’est pas toujours facile à faire entendre. Et quand, en outre, vous vous méfiez du milieu de l’art et de son rapport paradoxal, mais prégnant, à l’argent, cela ne facilite pas forcément votre carrière. Philosophe, William Wilson confie qu’il a « un peu une phobie du commerce », qu’il « n’est pas diplomate » et qu’il ne saurait répondre aux commandes exigées par une galerie. « Du moment que je peux survivre… Je n’ai jamais eu envie de devenir riche », tranche-t-il. Sa route est un chemin de traverse, il y a des cahots dans le parcours et l’on y croise des humains cabossés. Comme ces chaises auxquelles il offre une seconde vie en les transformant en sculptures (exposition prévue à la Galerie du Montparnasse en septembre), les êtres qui peuplent son imaginaire exhibent tous leurs blessures ou leurs bizarreries dans une forme de comédie humaine endiablée. Englués dans leurs contradictions, leurs histoires, leurs désirs, ils nous ressemblent terriblement.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1CoBrA pour Copenhague-Bruxelles-Amsterdam, un mouvement artistique né en 1948 en réaction à la querelle entre partisans de l’abstraction et partisans de la figuration. Dissous en 1951.

2CoBrA pour Copenhague-Bruxelles-Amsterdam, un mouvement artistique né en 1948 en réaction à la querelle entre partisans de l’abstraction et partisans de la figuration. Dissous en 1951.