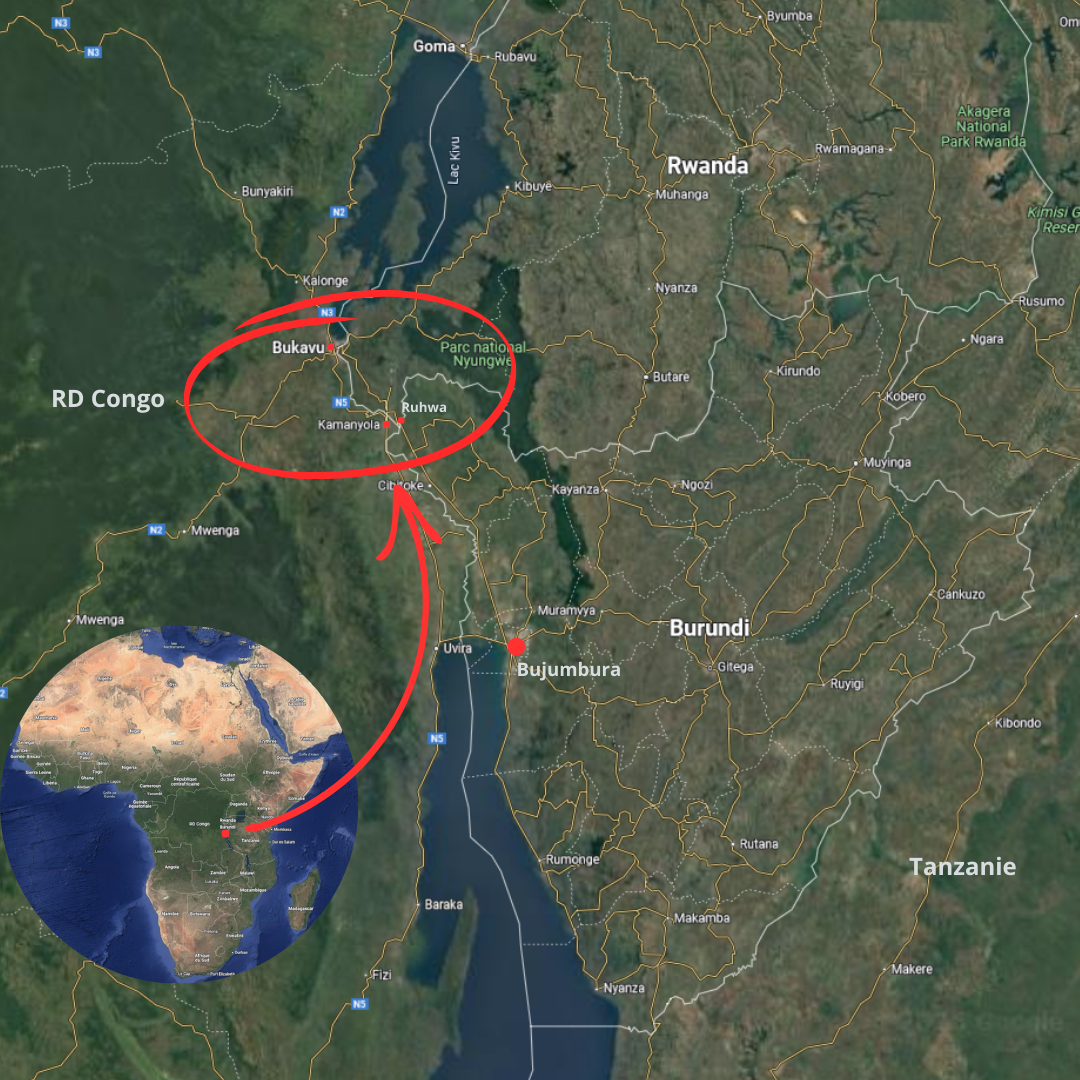

À partir de la colline burundaise de Rukana I, juste avant d’arriver au poste-frontière de la Ruhwa, au nord-ouest du Burundi, on aperçoit, en face, les collines rwandaises qui abritent un camp militaire et, sur la gauche, le village de Kamanyola, en République démocratique du Congo (RD Congo). Depuis le 26 janvier et la prise de Goma, dans le Nord-Kivu, et malgré l’appel au cessez-le-feu lancé le 8 février par l’ensemble des pays de la région réunis en sommet extraordinaire en Tanzanie, le groupe armé M23, appuyé par les soldats de la Rwanda Defence Force (RDF), a poursuivi sa progression dans le Sud-Kivu : le 14 février, les rebelles se sont emparés de l’aéroport de Kavumu, à 30 kilomètres de Bukavu. Cette dernière est tombée aux mains du M23 le 16 février. Kamanyola n’est qu’à 50 kilomètres au sud. Cette guerre a déjà fait au moins 3 000 morts depuis fin janvier, selon l’ONU.

Si du côté Burundais la situation semble encore calme, l’inquiétude monte : les Forces de défense nationale du Burundi (FDNB) sont engagées aux côtés des Forces armées de la RD Congo (FARDC), en difficulté. Le Burundi craint, par ailleurs, une alliance de circonstance entre les rebelles du M23, les RDF et un groupe rebelle burundais, la Résistance pour un État de droit au Burundi (RED-Tabara), formé dans le Sud-Kivu par les protagonistes d’une tentative de coup d’État avortée en 20151.

Relations exécrables entre Bujumbura et Kigali

Interrogés par Afrique XXI, de nombreux témoins en provenance de Bukavu témoignent des difficultés rencontrées pour rentrer au Burundi. Le poste-frontière de Gatumba, à l’ouest de Bujumbura, est le seul officiellement encore ouvert, de manière intermittente, avec la RD Congo. De nombreux Congolais fuient déjà la région en prévision de futurs combats, confirment plusieurs sources concordantes.

Le conflit ne fait qu’envenimer les relations déjà exécrables entre Bujumbura et Kigali. Il y a plus d’un an, le Burundi avait décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda. Le président Évariste Ndayishimiye avait alors accusé son voisin d’abriter des membres du RED-Tabara, ce qu’avait démenti son homologue rwandais Paul Kagame. La libre circulation avec les pays voisins est pourtant vitale pour de nombreux Burundais : depuis plusieurs années, à cause d’une pénurie de carburant chronique, ils étaient nombreux à chercher quelques litres d’essence de l’autre côté de la frontière. La fermeture a affecté tout un pan de l’activité économique burundaise.

Retour au poste de Ruhwa, à la frontière rwandaise. La route nationale 5, qui mène vers le Rwanda (avant de se poursuivre vers la RD Congo), est barrée à partir des bureaux de la douane. À l’entrée, des agents de police, peu nombreux malgré la guerre qui frappe aux portes du pays, assurent la sécurité. Ils laissent passer quelques rares personnes qui empruntent une vieille route goudronnée longeant la clôture : un peu plus loin se trouvent les eaux thermales de la rivière Ruhwa.

« Personne n’ose saluer les gens d’en face »

Les taxis, motos-taxis et tuk-tuks, qui formaient jadis de longues files pour transporter les passagers de part et d’autre de la frontière, ont presque complètement disparu. Les herbes folles poussent au milieu des bureaux de change, des boutiques et des bistrots délabrés. Il ne reste plus grand-chose de ce qui était un petit centre de négoce essentiel de la province de Cibitoke et de ses six communes. Les visiteurs en provenance du Rwanda et de la RD Congo y achetaient des boissons et de la nourriture. On y déplumait les poulets dans la chaleur des eaux thermales.

Le secteur du tourisme est sinistré. Les eaux chaudes, réputées pour leurs propriétés thérapeutiques, attiraient des visiteurs des deux pays voisins et rapportaient des devises étrangères, notamment des francs rwandais, dont le taux de change est avantageux. Bien que les aménagements du site de la Ruhwa soient sommaires, explique Jérôme Bukuru, un jeune guide, il gagnait plus de 60 000 francs burundais (environ 19,50 euros) par jour avant la fermeture de la frontière. Aujourd’hui, son chiffre d’affaires a chuté à 20 000 francs les week-ends et encore moins les autres jours.

Un peu plus loin, Gloriose (prénom d’emprunt) attend un moto-taxi pour se rendre au marché de Rugombo, le chef-lieu de la province à 10 kilomètres du poste-frontière. La quadragénaire explique, nostalgique, que les Burundais et les Rwandais ont vécu en harmonie pendant des décennies. Ils échangeaient des vivres et des produits non alimentaires et se rendaient régulièrement visite, sans contrainte : « Il est désormais impensable de pénétrer sur le territoire rwandais. Même lorsqu’on se rend à la rivière Ruhwa pour puiser de l’eau, personne n’ose saluer les gens sur la rive d’en face, de peur de s’attirer des ennuis. On fait semblant de ne pas se connaître, alors qu’en réalité nous avons souvent des liens familiaux. C’est le cas chez moi : nous avons de la belle-famille, des sœurs et des frères de l’autre côté de la Ruhwa. Mais si les Imbonerakures2 nous attrapent en train de discuter, ils nous emmènent directement à la prison de Mugina. »

« Mes revenus sont devenus insuffisants »

Lorsqu’une personne est arrêtée, ajoute-t-elle, des enquêtes sont également menées sur les autres membres de la famille, qui peuvent être interpellés à leur tour. « Les pertes ne sont pas seulement les nôtres, poursuit-elle. Elles sont aussi celles des Rwandais. Nous leur achetions des vêtements et du poisson, et nous leur vendions du haricot, du maïs et du manioc. C’était l’argent rwandais qui nous attirait. Quand nous changions les francs rwandais, ça nous rapportait vraiment beaucoup. »

La province de Cibitoke longe les frontières du Rwanda et de la RD Congo. Les habitants vivent principalement de l’agriculture, de l’élevage et du petit commerce, souvent informel. La fermeture de la frontière avec le Rwanda et, désormais, la guerre dans le Kivu, qui menace de couper l’accès à la RD Congo, ont considérablement dégradé le niveau de vie des habitants. Des commerçantes du marché de Rugombo expliquent qu’elles exportaient principalement des tomates et du manioc pour leur transformation en farine : « Le Rwanda est doté d’une industrie de transformation des tomates, ce qui nous permettait de vendre notre production à un prix avantageux. D’autant plus que le franc rwandais a une grande valeur : 1 000 francs rwandais peuvent s’échanger contre 5 000 francs burundais. » Au retour, ces mêmes commerçantes rapportaient d’autres produits alimentaires, des vêtements, des ustensiles de cuisine, des bassines et des seaux en plastique, moins chers au Rwanda qu’au Burundi.

André (nom d’emprunt), un quinquagénaire père de sept enfants, ne dit pas autre chose. Il exportait au Rwanda des citrons et des mandarines : « Les citrons, qui se vendent actuellement environ 100 000 francs burundais au Burundi, avaient une valeur de 700 000 francs avant au Rwanda. Aujourd’hui, mes revenus sont insuffisants pour couvrir les besoins de ma famille. »

Une inquiétude grandissante chez les frontaliers

Le secteur du transport subit de plein fouet ces multiples crises frontalières. Aux gares routières de Rugombo, les chauffeurs de taxis et de motos-taxis attendent désespérément le client. Avant, ils venaient du Rwanda et de Bukavu. À cette absence d’activité s’ajoute le problème de la pénurie de carburant, comme le raconte Claude (prénom d’emprunt) : « L’essence est devenue un véritable casse-tête : toutes les stations-service sont à sec. Depuis la fermeture de la frontière avec le Rwanda, la RD Congo était le seul pays où nous pouvions acheter du carburant. Une bouteille de 1 litre et demi se vendait 18 000 francs. Aujourd’hui, elle en coûte 30 000, car beaucoup de gens ont renoncé à traverser la rivière Rusizi pour en acheter, à cause de la peur. »

Pour les plus fortunés, il est encore possible d’aller au Rwanda depuis le Burundi par avion. C’est le seul moyen de transport permettant de rejoindre directement Kigali depuis Bujumbura, mais les billets sont hors de prix pour les Burundais. Par la route, il faut désormais faire un détour par la Tanzanie, frontalière des deux pays, à l’est. Deux familles burundaises installées à Kigali et revenues au Burundi en décembre 2024 pour des démarches administratives racontent : « Nous avons dû passer par la Tanzanie via le poste-frontière de Kobero (au nord-est du Burundi). Le trajet a pris près d’une journée, alors qu’en temps normal on rejoint Bujumbura depuis Kigali en cinq heures. On payait auparavant 20 000 francs rwandais (environ 34 euros). Désormais, il faut débourser 50 000 francs rwandais : une hausse considérable. »

L’avancée du M23 dans le Sud-Kivu nourrit la crainte croissante des habitants frontaliers pour leur sécurité. Ils disent redouter que le groupe armé n’entre en territoire burundais en représailles au soutien des FDNB à la RD Congo.

« Nous serons les premières victimes »

« Depuis que le M23 et son allié rwandais ont attaqué le Sud-Kivu, nous avons peur. Selon certaines rumeurs, quand ils auront pris les villes congolaises proches du Burundi,, ils pourraient s’en prendre au Burundi. Quand la guerre éclatera, nous serons les premières victimes. Les activités économiques seront paralysées et nous serons obligés de nous réfugier à l’intérieur du pays », témoigne Richard (prénom d’emprunt), un habitant de la commune de Buganda, au nord de Bujumbura.

Le président du Burundi estime lui-aussi que la guerre pourrait éclater dans son pays d’un moment à l’autre. Évariste Ndayishimiye a appelé les habitants des zones frontalières à la vigilance : « Je vous l’ai déjà dit : soyez prudents ! Vous savez que notre mauvais voisin [le Rwanda, NDLR] nous prépare du mal. Mais, je l’ai déjà averti. [Si on nous attaque], nous nous défendrons. N’ayez pas peur ; nous nous connaissons depuis longtemps ! (...) Nous n’accepterons pas d’être tués comme les Congolais, ces hommes vivants qu’on égorge comme des chèvres ! » a-t-il lancé, le 11 février, aux habitants de la commune de Bugabira, à la frontière rwandaise.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Le 13 mai 2015, le général Godefroid Niyombare a annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza, qui participait au sommet des États de l’Afrique de l’Est en Tanzanie. Mais les militaires loyalistes ont fait échouer cette tentative de coup d’État menée par des opposants à un troisième mandat présidentiel.

2Les Imbonerakures sont la ligue des jeunes du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Ils assurent la sécurité en l’absence de la police. Parfois, ils participent à la répression contre les opposants aux côtés des services de renseignement.

3Le 13 mai 2015, le général Godefroid Niyombare a annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza, qui participait au sommet des États de l’Afrique de l’Est en Tanzanie. Mais les militaires loyalistes ont fait échouer cette tentative de coup d’État menée par des opposants à un troisième mandat présidentiel.

4Les Imbonerakures sont la ligue des jeunes du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Ils assurent la sécurité en l’absence de la police. Parfois, ils participent à la répression contre les opposants aux côtés des services de renseignement.