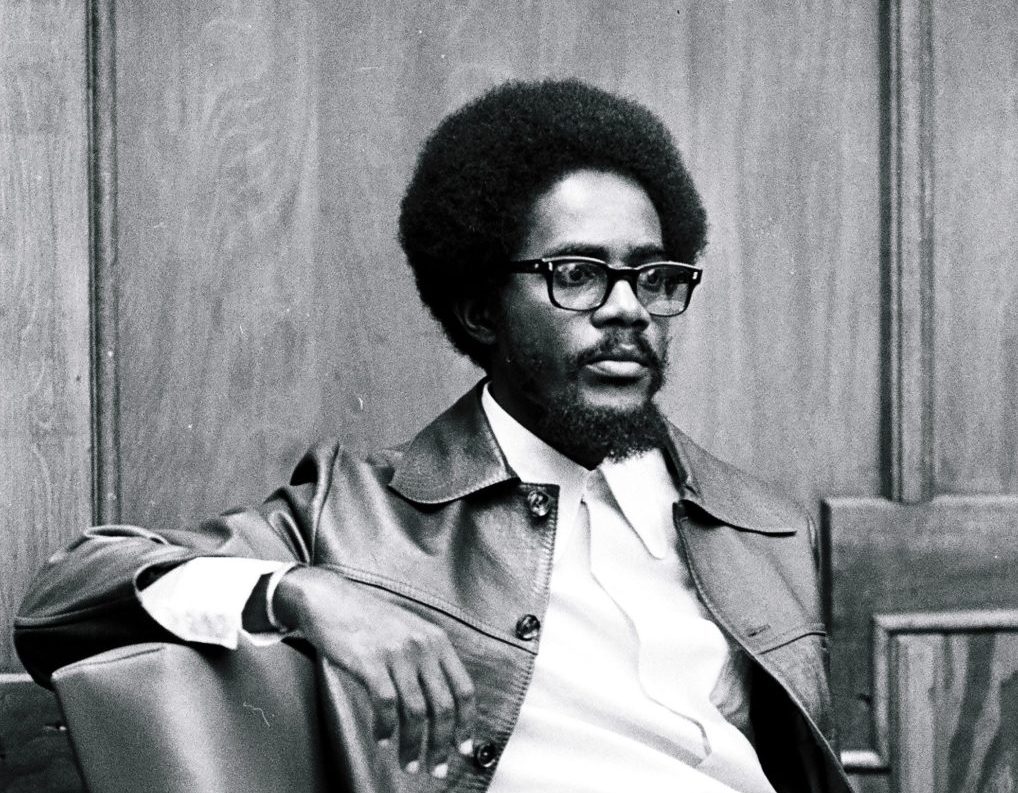

S’étant vu offrir en 1974 un poste de professeur à l’université du Guyana, Rodney avait démissionné de l’université de Dar es-Salaam, en Tanzanie. Alors qu’il était sur le trajet du retour pour rejoindre sa femme, Patricia, et leurs enfants, Rodney fut informé que l’offre avait été annulée sous la pression du gouvernement du Premier ministre du Guyana, Forbes Burnham. La manifestation londonienne « Réintégrez Walter Rodney maintenant ! », à l’occasion de laquelle Stuart Hall prononça, en septembre 1974, le discours que nous publions ci-dessous, ne fut qu’un épisode parmi d’autres d’un mouvement de solidarité mondiale en faveur de Rodney, qui avait acquis une réputation internationale grâce à la publication de The Groundings with My Brothers1 et Comment l’Europe sous-développa l’Afrique 2.

Ses travaux universitaires portaient sur le « système capitaliste colonial ». Cependant, Rodney affirmait également que l’indépendance formelle, y compris celle du Guyana, ne constituait pas l’aboutissement de la lutte anticoloniale : au contraire, elle avait entraîné l’ascension d’une classe dirigeante – dont le régime de Burnham était un exemple – qui parlait le langage de la libération nationale et des mouvements socialistes tout en défendant des intérêts contraires à ceux des ouvriers et des paysans. L’indépendance, avertissait Rodney, n’avait pas fondamentalement modifié la « carte du monde » ni les conditions matérielles des masses.

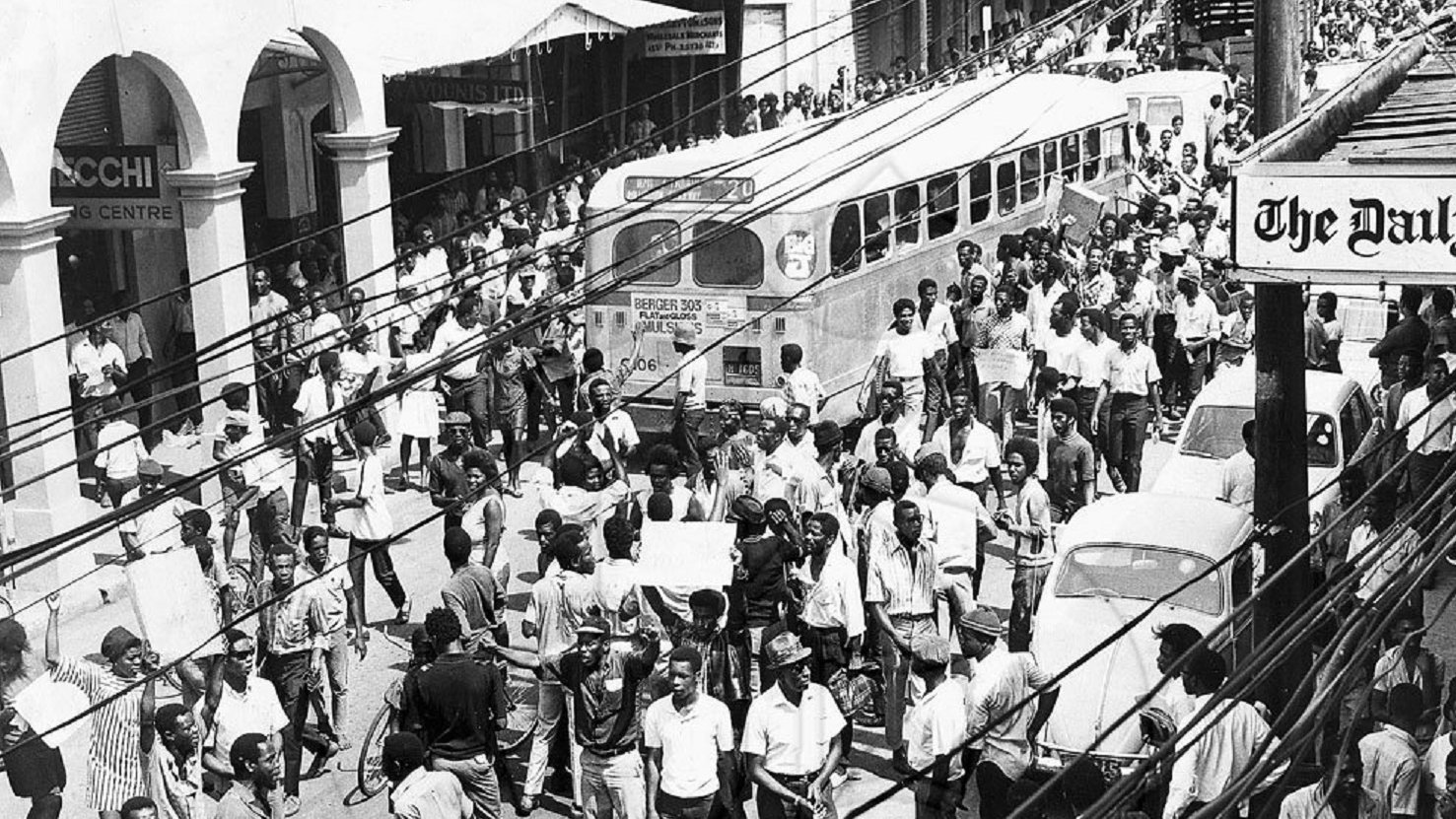

L’année 1974 fut un moment historique décisif, ou, comme diraient Hall et Rodney, une conjoncture. Cette année-là, Rodney est devenu membre de la Working People’s Alliance (Alliance du peuple travailleur) nouvellement formée au Guyana, une alliance multiraciale de classe créée pour résister à la dictature de Burnham soutenue par les États-Unis. L’organisation contestait les discours nationalistes du régime Burnham, qui présentaient les conflits raciaux entre les travailleurs africains et indiens comme des caractéristiques inéluctables de la société guyanaise. À cause de ce travail, Rodney et ses camarades ont été victimes de multiples arrestations et de harcèlement.

Marxisme caribéen

En 1974, Stuart Hall3]était depuis près de deux décennies une figure de proue de la Nouvelle Gauche britannique, immergé dans la culture politique du « marxisme caribéen » en dialogue avec d’autres intellectuels radicaux comme C. L. R. James. Dans ses remarques, Hall écrit que Rodney avait été criminalisé par les « gardiens du néo-impérialisme » et pris pour cible par le régime de Burnham pour ses idées, qui avaient dépassé « le contexte strictement académique, car il insistait pour parler aux gens ordinaires et avec eux ». S’appuyant sur les écrits de prison, récemment traduits, d’Antonio Gramsci, Hall affirmait que Rodney était un « exemple brillant et frappant » d’intellectuel révolutionnaire et organique.

Hall comprenait également la menace profonde que représentait le travail de Rodney pour la légitimité du régime de Burnham et il avait correctement anticipé la force de la réaction de l’État : le 13 juin 1980, Rodney fut assassiné par une voiture piégée à Georgetown, au Guyana. Il n’avait que 38 ans. Il faudra plus de quatre décennies pour confirmer officiellement ce que sa famille, ses collègues et ses camarades savaient déjà à l’époque : l’assassinat avait été perpétré par un agent de la dictature de Burnham.

Aujourd’hui, l’héritage de Hall et de Rodney démontre la nécessité pour les intellectuels organiques de s’opposer au nationalisme autoritaire et de bâtir une solidarité mondiale. Plus d’un demi-siècle après le discours de Hall et quarante-cinq ans après l’assassinat de Rodney, leur travail s’illustre avec une clarté remarquable dans notre époque marquée par la résurgence du fascisme.

Le texte suivant est publié avec l’autorisation de la succession de Stuart Hall et avec le généreux soutien du professeur Nick Beech du Stuart Hall Archive Project.

La « fausse distinction entre travail intellectuel et politique »

« Je regrette que les circonstances m’empêchent d’être parmi vous aujourd’hui pour me joindre à nouveau aux voix qui s’élèvent contre les actions du gouvernement Burnham à l’égard de Walter Rodney. Mais je suis heureux d’avoir l’occasion de répéter, sous forme résumée, les remarques que j’ai eu le privilège de prononcer lors de l’excellente réunion de protestation organisée à Londres il y a deux semaines.

On m’avait alors demandé de dire quelques mots sur le travail et la position de Rodney en tant qu’intellectuel noir radical et engagé. Il peut sembler étrange de parler du travail intellectuel de Rodney dans un moment comme celui-ci, car il est clair que l’embargo que le gouvernement Burnham lui impose n’est pas d’origine intellectuelle, mais politique. Cependant, il n’est pas facile, ni même correct, de faire cette fausse distinction entre travail intellectuel et politique.

Le gouvernement Burnham lui-même nous a donné une importante leçon politique à cet égard. C’est avant tout à cause de ses idées que le gouvernement craint le retour de Rodney dans les Caraïbes : parce qu’il connaît le pouvoir des idées critiques, exprimées avec force et conviction, qui s’enracinent dans l’esprit des gens et les poussent à agir et à s’organiser. C’est aussi parce que Rodney a une vision particulière du rôle et de la responsabilité de l’intellectuel qu’ils le craignent : parce qu’il a toujours pris la responsabilité de diffuser ses idées en dehors du contexte strictement académique, parce qu’il a insisté pour parler aux gens ordinaires et avec eux.

« Le pouvoir des idées critiques »

Le gouvernement craint Rodney parce qu’il connaît le pouvoir des idées critiques pour inciter les gens à agir.

Disons quelques mots de la relation entre les intellectuels et la politique : c’est une relation qui est souvent mal comprise, non seulement à l’étranger, mais aussi au sein de notre propre peuple, et peut-être surtout des intellectuels eux-mêmes. Les intellectuels sont façonnés par leur éducation, leur formation, les situations dans lesquelles ils travaillent, les définitions dominantes du travail intellectuel qu’ils adoptent comme de mauvaises habitudes. D’après mon expérience, les intellectuels noirs des Antilles sont particulièrement enclins à croire que le travail intellectuel est, par définition, une activité élitiste, réservée aux autres intellectuels, et qu’il ne vaut la peine d’être produit que s’il est accompli, comme ils le disent, « objectivement », dans un cadre de « neutralité de valeur », sans l’intrusion d’engagements, de préjugés, de sentiments personnels ou d’opinions : des hommes neutres, se tenant en dehors de l’histoire, la jugeant et la commentant d’une manière qui les laisse libres des jugements qu’ils portent et des choses qu’ils découvrent. C’est une vision funeste et paralysante. Elle se trompe complètement sur le rôle de l’intellectuel et la nature du travail intellectuel dans sa relation à la politique.

La neutralité des valeurs, la fausse objectivité de ce type, peut être possible dans les sciences naturelles (même si, bien sûr, ce que l’on fait des découvertes sur la nature ne peut être « neutre »).

« Universitaire » et « intellectuel » ne sont pas interchangeables

Mais je suis convaincu que ce genre de neutralité n’a pas sa place dans les sciences humaines et historiques, que votre domaine soit l’histoire, l’économie, les sciences politiques, la littérature ou la sociologie. Je dis cela en particulier parce que tant de nos jeunes hommes et femmes talentueux se tournent notamment vers l’économie et le droit et embrassent ces professions comme si elles leur garantissaient une protection contre les aléas et les controverses politiques.

Bien sûr, compte tenu de la répartition des chances, dans notre société, en matière d’éducation, seuls quelques hommes et femmes – et plus d’hommes que de femmes – ont la chance de devenir des intellectuels à plein temps. Souvent, ces hommes et ces femmes travaillent dans des écoles, des collèges, des universités – dans le monde universitaire – et ils ont tendance à confondre les emplois qu’ils occupent, les carrières qu’ils bâtissent pour eux-mêmes, l’univers confiné du monde universitaire, avec un travail intellectuel sérieux et critique. Ils assimilent le chemin étroit qu’ils ont eu le privilège d’emprunter vers la connaissance avec les fonctions de la connaissance elle-même, avec sa production. Je tiens à insister sur le fait que les termes « universitaire » et « intellectuel » ne sont pas interchangeables : ils ne désignent pas la même chose ; ils peuvent même être aux antipodes l’un de l’autre. La vie universitaire peut, en fait, empêcher les intellectuels de mener un travail intellectuel sérieux.

Le monde universitaire nous encourage assurément à nous couper de la transmission des idées dans l’action, de la diffusion des connaissances au sein du peuple. Le fait est que, comme l’a dit Gramsci, le grand révolutionnaire et théoricien italien, « tous les hommes sont des intellectuels », même si seuls quelques-uns sont rémunérés pour ce travail. Tous les hommes, dans la mesure où ils réfléchissent à ce qu’ils font, où ils appliquent la pensée à l’action, où ils prennent conscience de leurs actions et de leurs conséquences, sont des intellectuels. Si, alors, nous, les intellectuels « à plein temps », limitons le partage de nos connaissances à ceux qui ont eu la chance de bénéficier d’une éducation à plein temps et de travailler dans des universités, nous ne faisons que reproduire, par nos propres efforts, la répartition inégale des connaissances et de l’éducation dans nos sociétés. Nous contribuons simplement à perpétuer le « savoir » d’une minorité et l’ignorance d’une majorité. Les universitaires peuvent se satisfaire de ce rôle, mais les intellectuels révolutionnaires ne le peuvent pas.

L’impossible neutralité « sur le plan des valeurs »

À mon avis, il n’est pas possible d’étudier les sociétés humaines, les mouvements et les développements historiques dans un cadre « neutre sur le plan des valeurs ». La connaissance est toujours issue d’un certain point de vue. Elle est toujours destinée à tel ou tel groupe. Elle raconte toujours l’histoire soit de haut en bas, renforçant ainsi les interprétations orthodoxes et dominantes de l’histoire, soit de bas en haut, perturbant, déplaçant, remettant en question et renversant la définition dominante des choses. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur l’esclavage et les plantations, mais il n’existe pas de point invisible de « véritable objectivité » entre une histoire de l’esclavage racontée du point de vue du propriétaire d’esclaves et une histoire de l’esclavage racontée du point de vue de l’esclave.

Bien sûr, cela ne signifie pas que l’intellectuel est libre de dire tout ce qu’il veut selon ses convictions personnelles. Il est engagé à l’égard de la vérité. Il est engagé à l’égard de la complexité des événements. Il a le devoir de découvrir des choses que nous ne savions pas, d’élargir la portée et le champ de nos connaissances communes. Son engagement à l’égard de la vérité, de la complexité de la réalité historique, n’est toutefois pas dû au fait qu’il doit obéir à certains canons de la recherche universitaire. Il est engagé à l’égard de la vérité parce que nous avons besoin de savoir, parce que nous avons besoin d’avoir raison sur le passé et le présent, afin de pouvoir nous emparer activement de l’histoire et de façonner l’avenir par nous-mêmes.

Parfois, l’intellectuel doit donc nous dire des vérités désagréables, des choses que nous ne voulons pas entendre. Il ne doit pas renâcler devant ces difficultés. D’autre part, il ne doit jamais confondre l’engagement à l’égard de la vérité avec la neutralité des valeurs, avec une posture en dehors de l’histoire.

À cet égard, Walter Rodney nous a donné un exemple brillant et frappant : toute sa vie, jusqu’à ce jour, a été un témoignage vivant des points que j’ai essayé de faire valoir. Il y a longtemps, il s’est mis en quête de découvrir et de raconter, de manière aussi complète et véridique que possible, les faits concernant la relation entre la société caribéenne et son héritage africain.

« Une histoire enfouie et faussement reconstruite »

Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point toute cette histoire a été enfouie, à quel point elle a été faussement reconstruite pour nous pendant plus de 400 ans par nos maîtres et mentors intellectuels. Quelle tâche ardue que cette découverte, ce travail d’« archéologie du savoir caché » que représente cette histoire de l’Afrique et des Caraïbes ! Je n’ai pas besoin de vous dire le courage qu’il faut, même aujourd’hui, pour reconnaître et affirmer « le lien africain ».

Les travaux de Walter Rodney dans le domaine de l’histoire des Caraïbes et de l’Afrique ont été des modèles d’érudition historique, mais là n’est pas la question. Cela signifie simplement qu’en tant qu’intellectuel, il a bien fait son travail. Plus important encore, Rodney a reconnu, dès le début, les conséquences politiques et culturelles de la redécouverte de l’histoire africaine par le public caribéen. Il savait à quel point nous avions tous, collectivement, refoulé ce « lien africain ». Il connaissait la profondeur de l’oubli collectif qui a marqué notre culture, qui a conduit les hommes et les femmes noirs à mépriser, à refouler et à détourner le regard de la vérité sur notre passé que l’histoire, correctement racontée, doit nous révéler.

Il connaissait la profondeur du dégoût et de la méfiance collectifs envers nous-mêmes sur lesquels nous avions dressé un lourd voile historique. Ouvrir les recoins obscurs de l’histoire, non seulement pour réécrire l’histoire « blanche » en « termes noirs », mais aussi pour permettre aux hommes noirs de voir par eux-mêmes qui ils étaient et d’où ils venaient, c’est, dans notre situation actuelle, libérer les émotions les plus profondes, allumer une bombe à retardement historique à courte mèche.

« Le travail intellectuel et le travail politique ne faisaient qu’un »

Le lien entre le travail intellectuel de Rodney et la politique dans les Caraïbes n’était donc pas imposé de l’extérieur. Ce lien était inhérent à l’histoire elle-même : le travail intellectuel et le travail politique ne faisaient qu’un. Compte tenu de notre passé, faire l’un impliquait inévitablement de faire l’autre. Affirmer que nos sociétés dans les Caraïbes sont liées à l’histoire mondiale à travers l’histoire des civilisations noires, ainsi que des civilisations asiatiques, c’est poser en même temps la question de savoir comment ce lien s’est perdu : qui a raconté l’histoire à l’envers ? Et pourquoi ? Et quelles sont les conséquences lorsque nous détruisons les anciens mythes historiques et les falsifications et que nous commençons à reconstruire l’histoire selon des lignes différentes ?

Il s’agit là d’une tâche intellectuelle critique et subversive, politique parce qu’elle est intellectuelle. Elle constitue son premier « crime » aux yeux des gouvernements qui protègent et défendent le statu quo dans les sociétés dont nous sommes originaires. Le fait que certains de ces gouvernements soient eux-mêmes composés d’hommes noirs n’est qu’un des nombreux paradoxes que son histoire dévoile et explique.

Faire un travail intellectuel révolutionnaire sur le passé noir et africain des sociétés caribéennes actuelles était donc, aux yeux des pouvoirs en place, un « crime » : un crime politique. Nous ne devons en aucun cas sous-estimer les pressions et les contraintes, le harcèlement et la surveillance qui ont eu cours et qui ont cours depuis deux décennies, poussant les intellectuels noirs travaillant dans les Caraïbes à se conformer : Walter Rodney, après tout, a lui-même déjà été victime de telles pressions, exercées – à ma grande honte – par le gouvernement de mon propre pays, la Jamaïque, à l’époque.

La « révolution noire » n’a jamais concerné ces hommes qui avaient la peau noire, mais elle visait à changer les termes mêmes du pouvoir.

À ce premier « crime », Walter Rodney en a toutefois ajouté un second. Il a refusé, pour ainsi dire, de limiter son travail aux cercles et aux publics universitaires. Il était déterminé à sortir des murs des universités, à s’adresser aux gens ordinaires, à organiser des cours, des réunions et des discussions avec eux, afin de faire vivre ses idées et ses connaissances en leur sein.

Si le fait d’accomplir certains types de travail intellectuel, de prendre ses engagements au sérieux et de suivre la voie de la connaissance critique est un acte « politique », le fait de briser les frontières du monde universitaire et d’essayer d’atteindre et de travailler aux côtés des masses dans leur lutte l’est encore plus. C’est à ce moment-là que l’intellectuel assume pleinement la responsabilité politique de son travail, de son rôle, et c’est donc à ce moment-là qu’il se heurte le plus directement aux mécanismes répressifs de l’État. La carrière de Rodney est également un témoignage clair de cette dure réalité, non pas une fois, mais deux fois, grâce au gouvernement Burnham.

Connaître ses ennemis

Il n’a jamais été facile dans le contexte caribéen de suivre la vocation intellectuelle – telle que j’ai tenté de la décrire – jusqu’à sa conclusion logique. Mais autrefois, lorsque les lignes du pouvoir et de l’influence étaient plus simples, plus clairement définies, il était plus facile de connaître ses ennemis et de prévoir où le bât blessait. Ce n’est plus aussi facile aujourd’hui. Presque partout dans les Caraïbes où l’indépendance politique a été « conquise », les « Noirs » ont acquis une certaine influence et un certain pouvoir politique, économique et éducatif dans ces sociétés.

Mais ce n’est pas tout : souvent, au nom de la révolution nationaliste, au nom de « l’indépendance », voire au nom, Dieu nous en préserve, du « pouvoir noir », les gouvernements se sont approprié les figures nationales du passé, l’histoire du passé, et les ont érigées en symboles et totems qui nourrissent et soutiennent leur propre pouvoir.

Les statues des chefs d’esclaves, des nationalistes noirs, des Marrons et des chefs de rébellion s’érigent partout ; leurs noms sont tissés dans la rhétorique nationaliste ; des timbres et des pièces de monnaie sont imprimés ; le pouvoir de leurs noms et de leurs actes est transféré. Comment se fait-il alors que les hommes noirs au pouvoir, qui gouvernent au nom d’une révolution nationaliste et qui bénéficient du pouvoir symbolique d’un Garvey ou d’un Gordon, craignent d’entendre la vérité sur les hommes noirs et l’Afrique de la bouche d’un intellectuel noir qui est aussi leur compatriote ? Si le « pouvoir noir » est aux commandes, comment l’« histoire noire » peut-elle subvertir ?

Les « damnés de la terre » à la porte

C’est un paradoxe : l’affaire Walter Rodney nous oblige à l’affronter honnêtement et ouvertement, et à découvrir sa vérité. La vérité, c’est que la « révolution noire » n’a jamais concerné ces hommes qui avaient la peau noire : il ne s’agissait pas de voir des hommes noirs prendre la place des hommes blancs, ni d’hériter du pouvoir que les hommes blancs ont abandonné.

Elle a toujours concerné les dépossédés de la terre, le changement des conditions mêmes du pouvoir, la création de nouvelles sociétés, et non l’héritage de l’ancienne. La vérité est que, même si les attributs, les emblèmes et parfois la « couleur » du pouvoir dans les Caraïbes ont changé, les structures, elles, sont restées les mêmes. Ce qui maintenait certains hommes et certaines femmes enchaînés tandis que d’autres étaient libres, puis maintenait certains hommes au pouvoir tandis que d’autres étaient impuissants, continue d’agir pour maintenir certains hommes riches et puissants tandis que d’autres, la grande masse du peuple, attendent à la porte : « les damnés de la terre ».

Les structures sont plus puissantes que les hommes. Les hommes, qu’ils aient de bonnes ou de mauvaises intentions, entrent dans des structures qu’ils n’ont pas révolutionnées et sont domptés par elles. Ils s’emparent des structures d’exploitation et de pouvoir : ils intériorisent les croyances, les justifications, les rationalisations, les motivations du pouvoir et des privilèges : ils commencent à considérer « les dépossédés » comme eux, et ceux qui se battent aux côtés des dépossédés comme les ennemis.

« Nous sommes tous des ennemis »

Pour certains de ces hommes – les gardiens du néo-impérialisme, ceux qui gèrent le « surdéveloppement du sous-développement » dans les Caraïbes –, Walter Rodney est devenu l’ennemi. Nous ne devons pas, un seul instant, méconnaître ce que cela signifie, ni quelles en sont les conséquences.

Je salue Walter Rodney. Si ce qu’il a tenté de faire est l’acte d’un « ennemi », alors nous sommes tous des ennemis. Lorsque les lignes de lutte sont tracées de cette manière, les hommes ne peuvent rester à l’écart, hésitant entre une hypothèse neutre et une autre, surtout pas les intellectuels. C’est leur devoir envers la vérité qui les pousse à s’engager. Ils sont des intellectuels, non pas malgré leur engagement, mais parce qu’ils s’engagent, parce qu’il choisissent de prendre position. Je proteste contre le fait que le gouvernement Burnham se trouve, à ce moment historique, en train de tracer la ligne.

Il est profondément consternant de constater que tout l’appareil répressif du pouvoir a été hérité par les Noirs des Blancs et appliqué exactement de la même manière. Mais c’est une question à laquelle il faut faire face et qu’il faut traiter. La lutte pour défendre Walter Rodney contre cet exercice délibéré et arbitraire du pouvoir coercitif n’est qu’un épisode de cette lutte plus longue. C’est de cette lutte plus longue – la lutte pour « faire la révolution dans les Caraïbes » – que sa vie et son œuvre témoignent, et c’est à elle que Rodney continue de nous inviter.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Verso, 1969.

2B42 Eds, 2025. En anglais : [How Europe Underdeveloped Africa, Bogle-L’Ouverture Publications, 1972

3Stuart Hall (1932-2014) est un sociologue et théoricien culturel né en Jamaïque. Il a été le premier rédacteur en chef de la New Left Review et le directeur du Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies.

4Verso, 1969.

5B42 Eds, 2025. En anglais : [How Europe Underdeveloped Africa, Bogle-L’Ouverture Publications, 1972

6Stuart Hall (1932-2014) est un sociologue et théoricien culturel né en Jamaïque. Il a été le premier rédacteur en chef de la New Left Review et le directeur du Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies.