Au printemps 1979, Moussa Ali, aujourd’hui âgé de 85 ans, laboure son champ desséché situé à côté d’un petit hameau au Niger. Soudain, sa houe résonne d’un bruit de métal. Intrigué, il creuse et trouve une cache de balles anciennes et de cartouches usagées. « J’ai alors compris que l’histoire que nos grands-parents nous avaient racontée devait être vraie », se souvient-il.

L’histoire que Moussa a entendue dans son enfance est celle de la bataille de Koram Kalgo. En juillet 1899, le village de ses ancêtres a été attaqué par une colonne française solidement armée. Si Moussa avait eu accès aux archives coloniales françaises, à Aix-en-Provence, il aurait lu la laconique dépêche envoyée par les Français ce jour-là : « L’ennemi a tenu bon malgré une batterie meurtrière. Un petit village de 600 habitants. L’assaut nous a coûté 2 tués, 14 blessés. Tous les habitants tués, village incendié1. »

Il aurait également pu lire le journal de l’officier français envoyé à la recherche de cette colonne meurtrière, après que les rumeurs de ses atrocités soient parvenues à Paris. « Vers midi, nous sommes arrivés à ce qui était le village de Koram Kalgo. Ce n’était plus que ruines fumantes. Un vieil homme assis dans les cendres nous a dit que les forces d’invasion étaient passées par là quatre jours auparavant. Deux petites filles d’environ 10 ans étaient suspendues à un arbre à l’entrée du village. Partout, je voyais des cadavres d’hommes dans la fleur de l’âge, leurs grands boucliers gisaient à côté. Certains avaient eu le temps, avant de mourir, de trouver l’ombre d’un buisson touffu. »

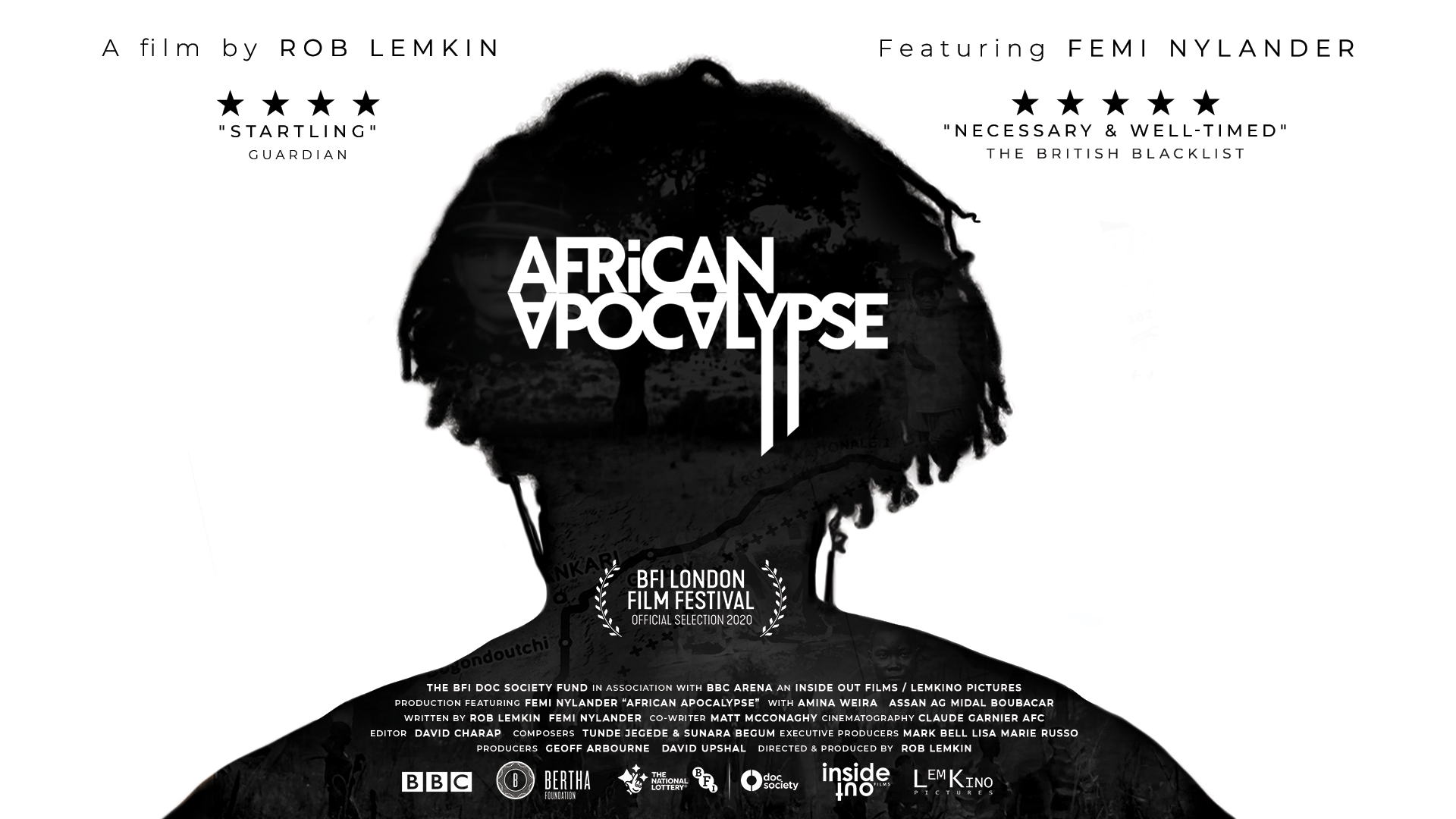

Moussa Ali a gardé les balles pendant plus de quarante ans, dans le but de préserver les preuves de cette histoire monstrueuse. Nous étions les premières personnes en dehors de son village à venir poser des questions sur le massacre. Nous étions au Niger pour réaliser un documentaire de la BBC, « African Apocalypse », consacré à l’invasion meurtrière de 1899 et à son impact sur les gens aujourd’hui.

Un héritage d’exclusion sociale

Nous avons envoyé une photo de l’une de ces balles à un expert en munitions, Curtis Steinhauer, de Cartridge Corner. Ses marquages étaient clairs, et nous avons reçu cette réponse : « “4-85” signifie que la balle a été fabriquée en avril 1885. “ART” indique qu’elle a été fabriquée pour la division d’artillerie. “D” identifie le fabricant, la Société Électromécanique de Dives en Normandie. Et “EG” est la société qui a fourni le métal de la douille, Eschger, Ghesquière & Cie de Biache Saint Vaast, près de Calais. »

Cette balle n’est qu’un témoignage d’une histoire bien plus brutale encore. Paul Voulet, le commandant français de cette colonne, aurait fait tuer des dizaines de milliers de Nigériens alors qu’il cherchait à prendre le contrôle du lac Tchad, au nom de la France, avant que les Britanniques n’y arrivent2. L’autoroute principale du Niger suit le tracé exact de ses massacres. En fait, cette colonne a créé la frontière coloniale, toujours actuelle, avec le Nigeria.

En juillet 2021 à New York, Fabian Salvioli, le rapporteur spécial des Nations unies pour la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, a présenté un rapport intitulé « Mesures de justice transitionnelle et approches à adopter face au legs des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans les contextes coloniaux ». L’accès sans restriction aux archives officielles dans la recherche de la vérité est l’une de ses nombreuses recommandations (lire l’encadré au pied de l’article). La justice transitionnelle [NDLR : qu’il défend dans son rapport] peut sembler être un concept étrange dans le contexte d’abus centenaires, mais, comme le souligne Salvioli, « le transfert des richesses pendant les colonies et l’oppression raciste ont créé un héritage d’exclusion sociale, économique et culturelle dont les effets se font sentir depuis des générations ».

Moussa Ali peut en témoigner. Dans les années 1980, il s’est rendu en France, à la recherche d’un emploi. Il n’a pas pu obtenir de visa et, lorsqu’il a été découvert, il a été immédiatement expulsé vers le Niger. « Ils peuvent venir ici, dit-il, mais nous n’avons pas le droit d’aller là-bas. C’est honteux ! » Depuis quarante ans, il n’a guère d’autre choix que de se débrouiller pour vivre dans son village désertique, où le puits d’eau le plus proche se trouve à cinq kilomètres.

« Le pillage du passé a rendu le pillage du présent efficace »

Dans chaque village le long de la route, nous avons rencontré des communautés qui estiment que le jour où la colonne Voulet est arrivée chez eux a déterminé leur difficile condition actuelle. Selon l’indice de développement humain des Nations unies, le Niger est le pays le moins développé du monde. La France a accordé l’indépendance au Niger en 1960, mais à la condition de signer un traité de défense qui exigeait que le pays donne la priorité aux intérêts de la sécurité nationale française. Aujourd’hui, alors qu’une partie de l’électricité française est produite par l’uranium nigérien3, moins de 20 % des 25 millions d’habitants du pays ont accès à l’électricité. Comme le dit l’auteur états-unien Ta-Nehisi Coates dans « The Case for Reparations », « le pillage du passé a rendu le pillage du présent efficace ».

Dans notre film, le sultan de Birni N’Konni (région de Tahoua) affirme que Voulet et ses hommes ont tué entre 7 000 et 15 000 personnes en trois jours. « Il nous a trouvés riches et nous a laissés pauvres », ajoute-t-il. En fait, le sultan estime que les massacres de la colonne française constituent un crime contre l’humanité. « S’ils se produisaient aujourd’hui, dit-il, Voulet serait traduit devant la Cour pénale internationale de La Haye. »

Dans son rapport, Salvioli reconnaît que, compte tenu du temps écoulé, la poursuite des auteurs de crimes coloniaux n’est plus une option. « Face à cette limitation, souligne-t-il cependant, il est d’autant plus important de dûment développer les autres composantes de la justice transitionnelle. »

Des excuses publiques et une enquête exhaustive

En juillet 2021, des représentants des communautés nigériennes concernées par la question (et avec lesquelles nous avons travaillé pour notre film) se sont exprimés aux côtés de Salvioli lors d’un webinaire organisé à la New School de New York, intitulé « Racial Violence and Colonial Accountabilities ». Ils ont exigé des excuses publiques de la France ainsi qu’une enquête exhaustive sur ce qui s’est passé en 1899 - ce que ni la France ni le Niger n’ont jamais fait. Ils ont réclamé également un processus de commémoration avec la pleine participation des communautés. Il existe à travers le Niger des monuments à la mémoire des officiers français morts lors de la conquête coloniale. La tombe de Voulet est toujours conservée dans le village où ses troupes africaines, écœurées par ses excès, ont fini par se mutiner et le tuer. Mais il n’y a pas un seul mémorial pour ceux qui sont morts en résistant à cette invasion sanglante. Comme le dit le professeur d’histoire Hosseini Tahirou Amadou, « c’est comme si tous les Africains qui sont morts n’étaient pas vraiment des êtres humains ».

Lors du webinaire, le professeur nigérien Ousseina Alidou, spécialiste des études postcoloniales sur le genre à l’université Rutgers (New Jersey), a fait remarquer que l’Afrique reste « marquée par la colonialité et ses séquelles ». Le meurtre de George Floyd [NDLR : aux États-Unis le 25 mai 2020] nous a montré l’urgente nécessité pour l’humanité de sortir d’un monde injuste forgé dans les feux du colonialisme. Les communautés du Niger, réduites au silence pendant si longtemps, commencent maintenant à jouer leur rôle en faisant de cette transition une possibilité réelle.

Rendre justice, réparer : les conclusions fortes du rapport de l’ONU

À la fin de son rapport, passé inaperçu en France, Fabian Salvioli conclut, pour l’ONU, que « le transfert des richesses pendant les colonies et l’oppression raciste ont créé un héritage d’exclusion sociale, économique et culturelle dont les effets se font sentir depuis des générations. Le non-remboursement de cette dette historique a provoqué des souffrances supplémentaires […] La recherche de la vérité historique, ainsi que la reconnaissance juridique des préjudices causés dans le passé et de leurs répercussions actuelles, sont indispensables à l’instauration d’une justice réparatrice, fondement d’un avenir pacifique et durable ».

Il insiste également sur le fait que « les réparations ne doivent pas et ne peuvent pas être déguisées en aide humanitaire, en assistance ou en coopération au développement, et ainsi permettre d’éviter la question de la reconnaissance des responsabilités ». Et assène : « La théorie inacceptable de la supériorité raciale ou nationale est toujours explicitement présente dans certains discours politiques et implicite dans de nombreuses sociétés, y compris au sein de la communauté internationale. Il est impératif que soit amorcé un changement culturel fondé sur la reconnaissance et l’approche holistique des violations commises à l’époque coloniale. »

Parmi ses nombreuses recommandations, il prône la « participation effective des victimes » à la conception des mécanismes de justice transitionnelle ; la mise en place de mécanismes d’enquête et de recherche de la vérité ; des « réformes institutionnelles et juridiques pour garantir un accès sans restriction aux archives officielles des périodes concernées » ; ou encore « des mécanismes permettant de réparer le préjudice causé aux victimes et aux populations touchées ». Il soutient en outre que les États « doivent garantir aux victimes de violations des droits humains liées au colonialisme et de leurs conséquences actuelles, notamment l’oppression et la violence raciale, l’accès à un recours effectif devant leurs tribunaux nationaux, afin que les plaintes et les demandes de réparation pour le préjudice subi puissent être traitées sans obstacles juridiques ou procéduraux ».

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1NDLR : Dans son ouvrage consacré à la conquête coloniale dans cette région, l’historienne Camille Lefebvre cite une source évoquant 400 personnes tuées à Koram Kalgo, dont 150 femmes et enfants, in Camille Lefebvre, Des pays au crépuscule. Le moment de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel), Fayard, avril 2021. Dans un ouvrage publié quelques années plus tôt, Muriel Mathieu parle elle aussi de 150 femmes et enfants tués après avoir été faits prisonniers, in Muriel Mathieu, La mission Afrique centrale, L’Harmattan, 1995.

2NDLR : Il n’existe pas de bilan officiel du nombre de personnes tuées par la mission dite « Voulet-Chanoine », du nom de ses chefs, les capitaines Paul Voulet et Julien Chanoine. Les victimes se compteraient par milliers. Dans son livre cité dans la note précédente, Camille Lefebvre écrit que, « avant même son point de départ officiel, pendant la traversée de la boucle du Niger, les chefs de mission ont adopté une conduite violente. Ils font exécuter les porteurs qui tentent de fuir [...] à l’arrivée à Say, 200 sont ainsi décédés de fatigue, de maladie ou ont été tués ». Cette mission, partie du Sénégal fin 1898, avait pour objectif d’opérer la jonction avec d’autres colonnes (parties l’une d’Algérie, l’autre du Moyen-Congo) au niveau du lac Tchad, et ainsi de prendre le contrôle de cette région avant les Britanniques. Selon Camille Lefebvre, le passage de cette colonne a engendré « un traumatisme profond chez les populations [...] Aujourd’hui encore, la mémoire de cette violence est très présente ».

3NDLR : Dans la version originale de l’article, les auteurs, citant un rapport de l’ONG Oxfam datant de 2013, écrivent qu’« un tiers de l’électricité française serait produite par l’uranium nigérien ». Ce ratio est bien moins important aujourd’hui : selon des données recueillies par Afrique XXI via des sources ouvertes, il se situerait plutôt autour de 11,5 %. Les besoins français en uranium sont évalués à 10 500 tonnes par an pour la production électrique.

4NDLR : Dans son ouvrage consacré à la conquête coloniale dans cette région, l’historienne Camille Lefebvre cite une source évoquant 400 personnes tuées à Koram Kalgo, dont 150 femmes et enfants, in Camille Lefebvre, Des pays au crépuscule. Le moment de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel), Fayard, avril 2021. Dans un ouvrage publié quelques années plus tôt, Muriel Mathieu parle elle aussi de 150 femmes et enfants tués après avoir été faits prisonniers, in Muriel Mathieu, La mission Afrique centrale, L’Harmattan, 1995.

5NDLR : Il n’existe pas de bilan officiel du nombre de personnes tuées par la mission dite « Voulet-Chanoine », du nom de ses chefs, les capitaines Paul Voulet et Julien Chanoine. Les victimes se compteraient par milliers. Dans son livre cité dans la note précédente, Camille Lefebvre écrit que, « avant même son point de départ officiel, pendant la traversée de la boucle du Niger, les chefs de mission ont adopté une conduite violente. Ils font exécuter les porteurs qui tentent de fuir [...] à l’arrivée à Say, 200 sont ainsi décédés de fatigue, de maladie ou ont été tués ». Cette mission, partie du Sénégal fin 1898, avait pour objectif d’opérer la jonction avec d’autres colonnes (parties l’une d’Algérie, l’autre du Moyen-Congo) au niveau du lac Tchad, et ainsi de prendre le contrôle de cette région avant les Britanniques. Selon Camille Lefebvre, le passage de cette colonne a engendré « un traumatisme profond chez les populations [...] Aujourd’hui encore, la mémoire de cette violence est très présente ».

6NDLR : Dans la version originale de l’article, les auteurs, citant un rapport de l’ONG Oxfam datant de 2013, écrivent qu’« un tiers de l’électricité française serait produite par l’uranium nigérien ». Ce ratio est bien moins important aujourd’hui : selon des données recueillies par Afrique XXI via des sources ouvertes, il se situerait plutôt autour de 11,5 %. Les besoins français en uranium sont évalués à 10 500 tonnes par an pour la production électrique.