La sortie et le succès du film Tirailleurs en France en ce début d’année 2023 (plus de 1 million d’entrées) interrogent la construction d’imaginaires postcoloniaux au sujet de ce corps militaire que furent les tirailleurs dits sénégalais engagés dans l’armée française, et dont l’existence dura plus d’un siècle. Au-delà de cette longue séquence historique, bien étudiée par les historiens depuis quelques années1, il s’agit de comprendre parallèlement les ressorts mémoriels, notamment culturels, qui produisent certaines représentations de ces soldats. Depuis la Première Guerre mondiale, « le » tirailleur s’est illustré comme un des tropes littéraires en France et en Afrique2.

Plus récemment, le cinéma s’est aussi emparé de récits constituant, contrairement à la majorité des travaux d’historiens, des narrations à hauteur d’hommes3. En France, avant Tirailleurs, le film le plus connu concernant les soldats d’outre-mer fut probablement Indigènes, de Rachid Bouchareb, couronné en 2006 au Festival de Cannes d’un prix collectif d’interprétation masculine. Ce film traitait des troupes coloniales issues du Maghreb et engagées dans la Première Armée – celle qui remonte et libère la France depuis la Provence jusqu’à l’Alsace-Lorraine à l’été et à l’automne 1944. Sorti un an avant Indigènes et passé sous les radars de la critique, citons aussi le film Les Enfants du pays, (avec Michel Serrault), qui met en scène, également pendant la Seconde Guerre mondiale, la rencontre entre une famille française des Ardennes et des soldats ouest-africains.

Si Tirailleurs prend pour cadre la Première Guerre mondiale, ces trois films réalisés en France ont en commun de proposer le paradigme d’un récit intégrateur de l’apport africain à l’histoire française – un récit que semble contester une partie de l’opinion et de la presse française, comme en témoignent les polémiques autour de l’acteur Omar Sy.

Des précédents africains

En Afrique même, bien avant les années 2000, des réalisateurs ont eu aussi à s’emparer de l’histoire de ces hommes. Dès 1969, le Nigérien Oumarou Ganda raconte dans Cabascabo le retour d’un ancien soldat d’Indochine qui n’a pas la reconnaissance qu’il mérite, qui tombe dans l’alcoolisme, mais qui finira par retrouver une place dans sa société d’origine en retournant au travail de la terre. Oumarou Ganda fut lui-même un ancien soldat de l’armée française qui participa à la guerre d’Indochine entre 1951 et 1955. Ganda apprit ensuite le cinéma avec Jean Rouch – il joua le rôle principal dans Moi, un noir (1958) –, même s’il dira plus tard avoir voulu faire des films contre ce que représentait le travail de Rouch.

Mais s’il y a bien un film qui a incarné l’histoire des tirailleurs, notamment par le sujet qu’il aborde, c’est Camp de Thiaroye, d’Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow, sorti en 1988. Ce film raconte l’histoire du massacre de tirailleurs « sénégalais » tout juste rentrés d’Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui furent tués le 1er décembre 1944 par l’armée française au camp de Thiaroye, à proximité de Dakar, pour avoir réclamé l’argent qui leur revenait4. Le centenaire de la naissance d’Ousmane Sembène, surnommé « l’aîné des anciens » pour son rôle de pionnier comme réalisateur africain – même s’il ne fut pas le premier Africain à réaliser des films, il fut sans doute le premier à atteindre une telle dimension internationale –, donne justement l’occasion de revenir sur ce film comme sur les conditions de sa réalisation.

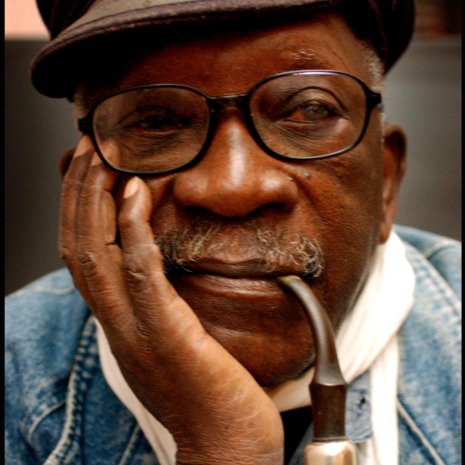

On ne présente plus Ousmane Sembène, mais disons-en tout de même deux mots. Né en Casamance en 1923, cette région rétive au pouvoir central – hier colonial, aujourd’hui de l’État sénégalais –, Sembène est un rebelle. Exclu de l’école car trop indiscipliné, son père lui apprend la pêche. Il sera ensuite mécanicien puis maçon à Dakar. Entre 1943 et 1946, il est incorporé dans l’armée française, il sert en Algérie, au Maroc, au Niger. Docker un peu plus tard à Marseille, il milite à la CGT et au Parti communiste français. Il se forme au cinéma à Moscou à la fin des années 1950 puis rentre au Sénégal au moment de l’indépendance, où il commence à réaliser des films – après avoir déjà écrit plusieurs ouvrages.

Le militant autodidacte et l’agrégé de grammaire

Son premier long-métrage, La Noire de..., inspiré d’un fait divers bien réel, raconte l’histoire d’une jeune domestique sénégalaise emmenée par ses patrons blancs en France et qui finira par se suicider face au racisme et aux brimades répétées de ces derniers. Le film est couronné du prix Jean-Vigo en 1966 (en 2022, ce prix fut attribué à Saint Omer, d’Alice Diop, qui raconte aussi, clin d’œil de l’histoire, le parcours d’une jeune femme noire en France). Il concourt la même année au Festival mondial des arts nègres (Fesman), le grand raout organisé par Léopold Sédar Senghor afin de promouvoir sa conception de la culture. Justement, il n’est pas possible de parler de Camp de Thiaroye sans évoquer la figure de l’ancien président du Sénégal.

Si Senghor, lui-même incorporé dans l’armée et prisonnier de guerre entre 1940 et 1942, a écrit un poème sur le massacre de Thiaroye, paru dans le recueil Hosties noires en 1948 (Le Seuil), il semble qu’il n’ait plus jamais évoqué publiquement le drame du 1er décembre 1944. Au moment de l’indépendance, en 1960, cet agrégé de grammaire de langue française devient président de la République du Sénégal. En France, on a longtemps cultivé l’image du poète homme de lettres et humaniste ouvert vers le monde mais, depuis quelques temps, une autre historiographie prend à rebours cette version. Son bilan politique est réévalué à l’aune des deux décennies durant lesquelles il dirigea le Sénégal, et plusieurs chercheurs ont pu mettre en lumière son autoritarisme comme ses liens demeurés loyaux envers l’ancienne puissance coloniale.

Cette conception du « président-poète » vu comme un des valets de la Françafrique par les militants de la gauche sénégalaise était d’ailleurs partagée plus largement en Afrique. Ainsi, en juin 1962, à la conférence des écrivains africains de langue anglaise, le Nigérian Wole Soyinka – Prix Nobel de littérature en 1986 – déclare, dans une formule demeurée célèbre, qu’un « tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie ». L’attaque vise Senghor et son concept de « négritude », et la proie est bien la mise en place d’un système néocolonial qui assaille les pays africains nouvellement indépendants.

Des pièces de théâtre, puis le film

Ainsi, dans le contexte des années 1970, une partie des militants de la gauche sénégalaise s’empare du souvenir de Thiaroye. Une première pièce va paraître en plusieurs tableaux en 1977-1978, dans le journal d’extrême gauche Àndë Sopi – « S’unir pour changer », en wolof5. L’auteur, Cheikh Faty Faye, n’est pas seulement un militant du Parti africain de l’indépendance (PAI), ce parti créé en 1957 et interdit à peine deux mois après l’indépendance du Sénégal, en 1960. Faye est aussi historien, et il est l’auteur d’un mémoire de maîtrise soutenue en 1973 à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, où il est le premier à traiter sérieusement des événements du 1er décembre 1944.

La seconde pièce à prendre comme thème Thiaroye s’intitule Le Temps de Tamango. Elle paraît aux éditions L’Harmattan en 1981. Cette pièce de Boris Boubacar Diop est une charge contre le colonialisme et les Européens, mais également contre le régime senghorien. Bien que le nom de Senghor ne soit pas cité, les attaques sont frontales contre le prétendu « père de la nation ». Ce qui est en cause est ce que ce dernier a fait de l’indépendance. Dans Le Temps de Tamango, les luttes des tirailleurs à Thiaroye doivent mener à la libération des peuples africains. Au début des années 1980, à la suite de cette pièce qui fut jouée dans les campagnes sénégalaises et voltaïques (futur Burkina-Faso), est né un projet de film : Thiaroye 44.

Les scénaristes sont Boris Boubacar Diop et le réalisateur Ben Diogaye Beye, qui à cette occasion obtiennent un financement de la Société nationale de production cinématographique (SNPC) sénégalaise après avoir gagné un concours de scénario6. La SNPC finit par se désengager à Dakar, et l’affaire fut perçue comme une ingérence française7. Beaucoup de militants de cette époque rappellent la nomination de Sembène comme directeur de la SNPC, et lui reprochent le fait d’avoir eu dans le même temps un projet de film sur les événements de Thiaroye. Quoi qu’il en soit, c’est bien Ousmane Sembène, adjoint de Thierno Faty Sow, qui, dans la seconde moitié des années 1980, va réaliser Camp de Thiaroye.

Crime de lèse-majesté

Ce très beau film de plus de deux heures et demie est le plus long qu’ait réalisé Sembène, signe de l’importance qu’il accordait au sujet. Si le film raconte le massacre du 1er décembre 1944, il est aussi un portrait collectif de tirailleurs, de gradés de l’armée française, comme de la société dakaroise des années 1940. La présentation des personnages dure parfois quatre à cinq minutes. Le film est servi par une série d’acteurs français engagés, comme Marthe Mercadier, qui joue le rôle de la tenancière d’une maison de passe dont l’accès est interdit aux colonisés, ou Jean-Daniel Simon, membre du Parti communiste français qui joue celui du capitaine Raymond, un officier proche de ses soldats africains lui-même confronté à l’ostracisme des autres officiers, qui, eux, « n’aiment pas les cocos ».

Camp de Thiaroye est d’abord une peinture du corps des tirailleurs. Les personnages se nomment Niger, Gabon ou encore Sahara, ces noms qui symbolisent les différents espaces où l’armée française recrutait des soldats depuis le milieu du XIXe siècle. Les acteurs proviennent de toute l’Afrique francophone : le Burkinabé Gustave Sorgho, dont le père fut lui-même impliqué comme tirailleur dans les événements de Thiaroye même s’il n’était pas présent le matin du drame, car en permission ; les Sénégalais Ibrahim Sané, qui interprète le sergent Diatta, et Ismaël Lo qui, outre un petit rôle, composa la bande-son ; ou encore le Congolais Zao, également musicien, auteur du fameux tube Ancien Combattant (voir ci-dessous). Enfin, s’il y a bien un acteur qui crève l’écran – il est d’ailleurs un des seuls acteurs professionnels au moment du tournage –, c’est l’Ivoirien Sidiki Bakaba, qui interprète le rôle de Pays.

Dans Camp de Thiaroye, deux figures opposées de soldats africains apparaissent, celle du sergent Diatta, symbolisant l’« évolué », conscient de ses droits, et celle de Pays, traumatisé par les horreurs de la guerre et perturbé psychologiquement. Ces deux personnages permettent d’introduire deux thèmes explicites dans l’intention des réalisateurs : le communisme et le panafricanisme. Pays, comme l’explique Thierno Faty Sow, c’est le symbole du film, il représente le continent8. Pays est mutique, il s’exprime principalement par onomatopées. C’est pourtant lui qui est en partie visionnaire. Ainsi, il ne croit pas aux promesses du général français de régler pacifiquement la situation, et, à la fin du film, c’est lui qui monte la garde et qui ira prévenir, trop tard, ses camarades alors que des blindés français sont en train d’envahir le camp et s’apprêtent à le bombarder9. Pour Sembène et Sow, la tuerie qui s’est produite n’est pas le fruit des circonstances : elle s’explique par une situation historique où le racisme au sein de l’armée française autorise ce passage à l’acte.

Pis : les réalisateurs assimilent ce qui se joue dans le camp de la banlieue de Dakar aux massacres des camps nazis. Un crime de lèse-majesté pour les autorités françaises, qui réagiront à travers un communiqué de presse. Des images d’archives, en noir et blanc, sont insérées au début du film. Elles se superposent avec celles montrant Pays, le regard hagard et les mains posées sur les barbelés entourant le camp, affublé d’un casque militaire avec les initiales « SS ». À cette image, Sembène et Sow ont ajouté des plans où l’on aperçoit les miradors occupés par les soldats. Pays, même s’il a pu retourner en Afrique, est toujours prisonnier.

Une critique frontale de la colonisation

Une des principales forces de ce film s’exprime dans l’intersection entre « classe » et « race ». Les réalisateurs mettent en scène une rencontre entre le sergent Diatta et un officier noir américain. Ce dernier relate la condition de beaucoup de Noirs américains issus de la ville dont il provient, Détroit, où un grand nombre de Noirs travaillent dans des usines de construction de voitures. Victimes du racisme, ils subissent aussi des discriminations sociales liées à leurs conditions de prolétaires. La question de la résistance est donc formulée par Sembène et Sow par une prise de conscience de la situation coloniale par les tirailleurs, qui ne sont rien de moins que des travailleurs en uniforme. La lutte, dans ses dimensions syndicalistes et politiques, doit s’amorcer sous les auspices du panafricanisme.

Le film fut récompensé d’un prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1988. L’année suivante, Camp de Thiaroye obtint un prix au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), considéré comme le « festival de Cannes africain » et un peu comme le jardin de Sembène10. Pourtant, le film eut peu d’échos dans l’Hexagone. Il souffrit de problèmes de distribution – un euphémisme pour ne pas parler de censure. Il ne fut projeté pour la première fois qu’en 1998, dix ans après sa réalisation, dans un cinéma d’art et d’essai de la place de Clichy, à Paris.

Au Sénégal, depuis les années 1970, Sembène était une figure tutélaire pour les artistes mais aussi pour toute une partie de militants engagés dans la transformation du pays. Camp de Thiaroye peut se lire comme une des contributions de l’opposition politique à Senghor. Sembène a toujours cherché à faire un cinéma social et engagé politiquement, et a souvent répété qu’il faisait des films d’abord à destination du public africain. Camp de Thiaroye, avec La Noire de..., est probablement son œuvre cinématographique qui aborde le plus frontalement le rapport avec l’ancienne puissance coloniale. Si l’on veut comprendre l’histoire et la mémoire des tirailleurs dits sénégalais, c’est un film qu’il faut voir.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Les derniers soldats africains issus de ces unités ont quitté l’armée française à la fin de la guerre d’Algérie. Pour une histoire globale de ces hommes, voir Myron Echenberg, Les Tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française (1857-1960), Karthala, 2009 ; Anthony Guyon, Les Tirailleurs sénégalais. De l’indigène au soldat, de 1857 à nos jours, Perrin, 2022.

2Lire Janos Riesz et Joachim Schultz (dir.), Tirailleurs sénégalais. Présentations littéraires et figuratives de soldats africains au service de la France, Lang, 1989.

3L’écriture de l’histoire des tirailleurs, comme tout objet scientifique, est soumise à des tensions épistémologiques. Pour des narrations qui se sont largement appuyées sur les témoignages de ces hommes, et qui ne sont pas restés « collées » aux archives militaires, on lira, pour la Première Guerre mondiale, et dans le cas du Sénégal : Joe Lunn, Memoirs of the Maelstrom. A Senegalese Oral History of the First World War, Heinemann, 1999 ; pour le Mali : Gregory Mann, Native Sons. West African veterans and France in the twentieh century, Duke University Press, 2006 ; pour la Côte d’Ivoire, spécifiquement sur la Seconde Guerre mondiale : Nancy Lawler, Soldats d’infortune. Les tirailleurs ivoiriens de la Deuxième guerre mondiale, L’Harmattan, 1996 [1991 pour l’édition anglaise] ; pour la période de la Seconde Guerre mondiale en France : Armelle Mabon, Prisonniers de guerre « indigènes ». Visages oubliés de la France occupée, La Découverte, 2010 ; enfin pour le Sénégal principalement durant les guerres de décolonisation : Abdoul Sow, Des tirailleurs sénégalais se racontent,L’Harmattan, 2018.

4Lire Martin Mourre, Thiaroye 1944. Histoire et mémoire d’un massacre colonial, Presses universitaires de Rennes, 2017. Voir aussi le documentaire réalisé par François-Xavier Destors et Marie Thomas-Penette, Thiaroye 44.

5Cette pièce fut publiée en 2005, Cheikh Faty Faye, Aube de sang, L’Harmattan.

6Ben Diogaye Beye, Boubacar Boris Diop et Roger Little, Thiaroye 44 : scénario inédit, édité par Martin Mourre et Roger Little, L’Harmattan, 2018.

7Ainsi, le journal Waraango, un périodique qui traitait de la culture sous différents aspects, titrait en 1985 : « Thiaroye 44 : une odeur de scandale », tandis que le journal satirique Le Politicien publiait une caricature de François Mitterrand cadenassant « la caméra de Ben Diogaye ».

8Entretien réalisé avec Thierno Faty Sow en 2007.

9Ici, dans ce qui est presque la scène finale du film, les réalisateurs ont, semble-t-il, pris des libertés par rapports aux faits. En effet, aucune archive ne mentionne un quelconque bombardement, mais les tirailleurs furent exécutés à l’arme automatique après avoir été réunis sur une des esplanades du camp.

10Un buste le représentant en train de fumer sa célèbre pipe a d’ailleurs été inauguré en 2023 au siège administratif du Fespaco.

11Les derniers soldats africains issus de ces unités ont quitté l’armée française à la fin de la guerre d’Algérie. Pour une histoire globale de ces hommes, voir Myron Echenberg, Les Tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française (1857-1960), Karthala, 2009 ; Anthony Guyon, Les Tirailleurs sénégalais. De l’indigène au soldat, de 1857 à nos jours, Perrin, 2022.

12Lire Janos Riesz et Joachim Schultz (dir.), Tirailleurs sénégalais. Présentations littéraires et figuratives de soldats africains au service de la France, Lang, 1989.

13L’écriture de l’histoire des tirailleurs, comme tout objet scientifique, est soumise à des tensions épistémologiques. Pour des narrations qui se sont largement appuyées sur les témoignages de ces hommes, et qui ne sont pas restés « collées » aux archives militaires, on lira, pour la Première Guerre mondiale, et dans le cas du Sénégal : Joe Lunn, Memoirs of the Maelstrom. A Senegalese Oral History of the First World War, Heinemann, 1999 ; pour le Mali : Gregory Mann, Native Sons. West African veterans and France in the twentieh century, Duke University Press, 2006 ; pour la Côte d’Ivoire, spécifiquement sur la Seconde Guerre mondiale : Nancy Lawler, Soldats d’infortune. Les tirailleurs ivoiriens de la Deuxième guerre mondiale, L’Harmattan, 1996 [1991 pour l’édition anglaise] ; pour la période de la Seconde Guerre mondiale en France : Armelle Mabon, Prisonniers de guerre « indigènes ». Visages oubliés de la France occupée, La Découverte, 2010 ; enfin pour le Sénégal principalement durant les guerres de décolonisation : Abdoul Sow, Des tirailleurs sénégalais se racontent,L’Harmattan, 2018.

14Lire Martin Mourre, Thiaroye 1944. Histoire et mémoire d’un massacre colonial, Presses universitaires de Rennes, 2017. Voir aussi le documentaire réalisé par François-Xavier Destors et Marie Thomas-Penette, Thiaroye 44.

15Cette pièce fut publiée en 2005, Cheikh Faty Faye, Aube de sang, L’Harmattan.

16Ben Diogaye Beye, Boubacar Boris Diop et Roger Little, Thiaroye 44 : scénario inédit, édité par Martin Mourre et Roger Little, L’Harmattan, 2018.

17Ainsi, le journal Waraango, un périodique qui traitait de la culture sous différents aspects, titrait en 1985 : « Thiaroye 44 : une odeur de scandale », tandis que le journal satirique Le Politicien publiait une caricature de François Mitterrand cadenassant « la caméra de Ben Diogaye ».

18Entretien réalisé avec Thierno Faty Sow en 2007.

19Ici, dans ce qui est presque la scène finale du film, les réalisateurs ont, semble-t-il, pris des libertés par rapports aux faits. En effet, aucune archive ne mentionne un quelconque bombardement, mais les tirailleurs furent exécutés à l’arme automatique après avoir été réunis sur une des esplanades du camp.

20Un buste le représentant en train de fumer sa célèbre pipe a d’ailleurs été inauguré en 2023 au siège administratif du Fespaco.