Dans les régions de Gao et Mopti, dans le nord et le centre du Mali, la vie quotidienne des femmes et des jeunes femmes est marquée par les violences commises par les différents acteurs armés actifs depuis 2012. Qu’ils appartiennent aux groupes djihadistes, au banditisme, ou même parfois aux membres des forces étatiques, ces acteurs exposent les populations civiles aux attaques, aux enlèvements, aux vols et aux menaces. On estime ainsi que l’année dernière, 1 503 civils ont été tués dans le pays1 et que 14 % de la population totale, soit environ 2,5 millions de personnes, ont été exposées à des violences armées entre janvier et juin 2024, ce qui représente une augmentation par rapport à 2023.

La vulnérabilité des femmes et des jeunes femmes dans ce contexte est exacerbée par les risques accrus de violences sexuelles à leur encontre, mais aussi, plus largement, par les répercussions que l’insécurité fait peser sur l’ensemble de leur vie – collective, familiale ou privée – comme sur leur intégrité physique et psychique. Le sentiment d’insécurité reste présent dans leur esprit et modifie certains de leurs comportements et de leurs habitudes. Mais il active aussi une solidarité accrue et, s’il pèse sur le moral, n’étouffe pourtant pas l’aspiration à une normalité retrouvée, de nature à porter les projets et les perspectives imaginés au cœur des difficultés.

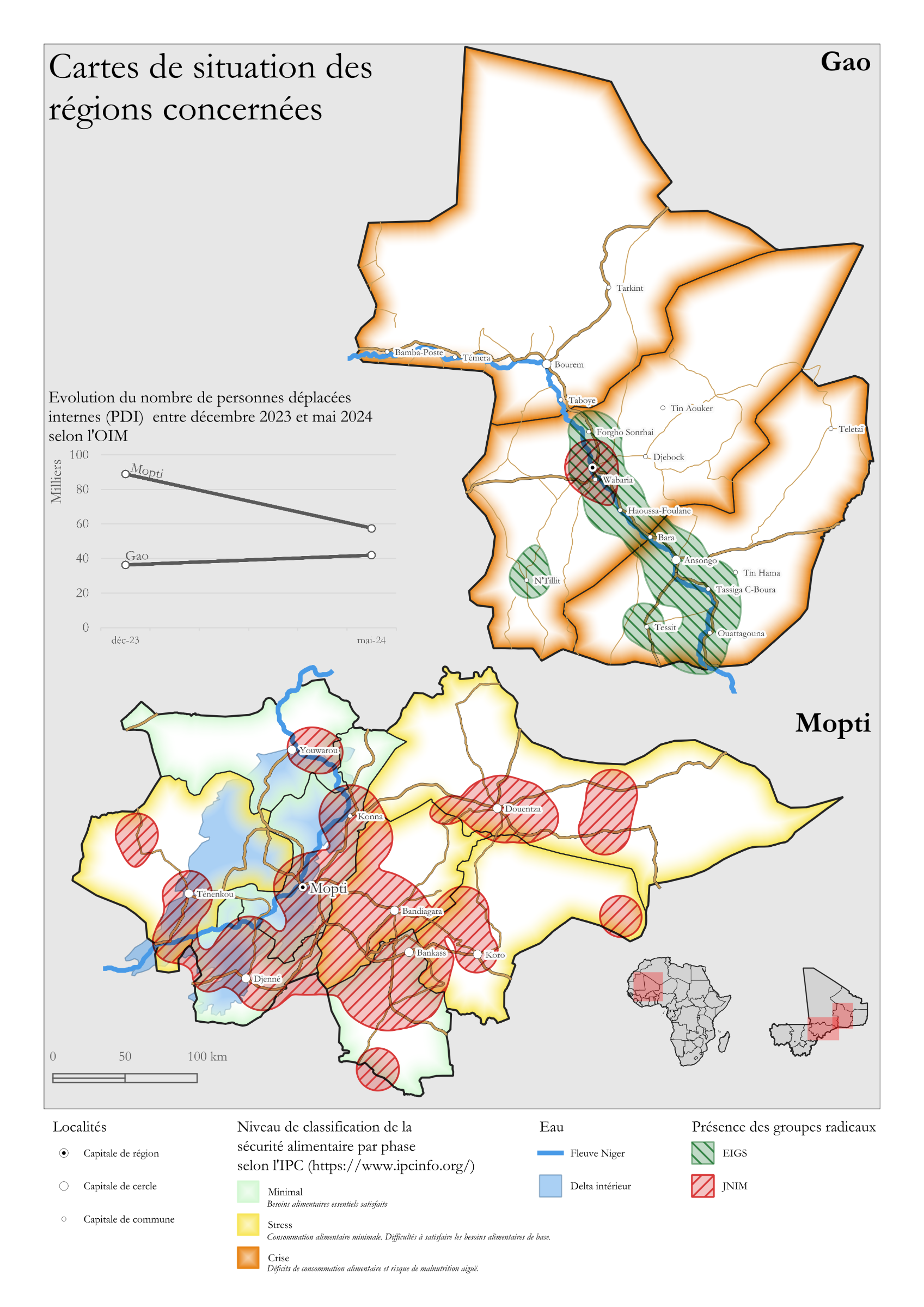

Dans ces régions, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM), affilié à Al-Qaïda, a multiplié les attaques d’envergure contre des positions militaires mais aussi les blocus de villes et de villages et l’interruption de routes vitales2. Dans la région de Mopti, où le contexte sécuritaire continue de se détériorer malgré le déploiement des forces de défense et de sécurité (FDS), les braquages et les enlèvements sur les routes sont nombreux, notamment sur la RN15, qui relie les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza et ouvre sur le Burkina Faso.

La situation économique, sociale et humanitaire affectée

Les blocages récurrents et l’insécurité permanente sur les axes restreignent encore davantage la liberté de mouvement des personnes et les possibilités d’approvisionnement de ces villes en marchandises. Dans la région de Gao, les populations ont également été contraintes de se déplacer pour se réfugier dans les villes, dans le but d’éviter les affrontements entre les forces armées maliennes et les combattants de l’organisation de l’État islamique au Sahel (EIS). De possibles représailles des militaires et de leurs alliés étrangers contre les civils dans les zones sous influence djihadiste sont devenues un objet d’inquiétude croissant, les populations, notamment rurales, redoutant les discriminations et les actes de vengeance3.

Les conséquences de ces violences et de ces blocages affectent grandement la situation économique, sociale et humanitaire générale de ces deux régions, qui font face à une insécurité alimentaire importante (voir carte) et à des déplacements de grande envergure. Mopti et Gao représentent respectivement les 9e et 12e régions du Mali en termes de concentration de population. En 2022, selon le 5e recensement général de la population et de l’habitat publié en 2024, au Mali, sur un nombre total de 22 millions d’habitants, la région de Mopti en comptait 935 579 et 727 517 dans celle de Gao. En tant que capitales régionales, ces deux villes sont devenues les refuges principaux des populations rurales fuyant la violence, ayant vu leurs récoltes détruites, leur bétail volé, leurs villages incendiés et leurs proches ou voisins tués.

Parmi les personnes déplacées internes (PDI), les femmes et les enfants de moins de 17 ans sont touchés de manière disproportionnée et représentent 58 % de cette catégorie, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations4. Pour Gao et Mopti, plus de 100 000 PDI ont été recensées en 20245. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables, notamment sur les sites d’accueil surpeuplés où les risques d’exploitation et d’abus sont élevés.

Doublement des violences basées sur le genre à Gao

Depuis 2023, on constate dans les deux régions une exacerbation des violences basées sur le genre (VBG). Femmes et filles sont, en effet, susceptibles d’être exposées à la fois aux violences exercées dans le cadre domestique (viols, agressions sexuelles, mariages forcés, violences psychologiques et déni de ressources, pour les plus nombreuses d’entre elles), mais aussi aux abus perpétrés par les acteurs armés, particulièrement actifs en zones rurales – notamment à travers des agressions, des viols, des enlèvements et des mariages forcés6.

Ainsi, entre janvier et juin 2024, 1 053 incidents de VBG ont été recensés dans la région de Gao, contre 523 cas pour la même période en 2023, soit une augmentation de 101 %. Elles touchent en majorité les femmes (à 97 %), dont 18 % de jeunes filles de moins de 18 ans. Une aggravation de la vulnérabilité des femmes et des filles a également été constatée dans la région de Mopti entre avril et juin 2024, avec 1 331 cas de VBG recensés, contre 805 à la même période en 2023, soit une augmentation de 65 %. Dans la région de Mopti, 42 % sont des cas de violences sexuelles, dont 26 % de viols, soit les cas les plus rapportés, 18 % et 19 % des incidents sont respectivement des cas de violences physiques et de déni de ressources. Les mariages forcés représentent 6 % des cas rapportés, et 15 % sont des cas de violences psychologiques. 94 % des cas sont des femmes, dont 31 % sont des filles. 6 % sont des hommes et garçons. La violence contre les femmes, par ses différentes formes et ses lieux multiples, ajoute à leur intranquillité et les place dans une position de vigilance latente.

Pour les femmes de Gao et de Mopti, l’impression d’être prises en étau par l’insécurité est une inquiétude supplémentaire qui s’ajoute aux difficultés d’un quotidien dégradé par plus d’une décennie de crise.

Pour autant, vivre au milieu d’une zone de conflit a engendré chez celles-ci le développement de stratégies de résilience spécifiques s’inscrivant à la fois dans l’adaptation de leur mobilité, l’attachement à poursuivre leurs activités à travers l’entraide et le lien social mais aussi la prise de responsabilité, voulue ou subie, au sein de leur couple et de leur famille. De cette façon, elles tentent, en dépit des contraintes matérielles et morales, de protéger leurs enfants et leurs proches, de subvenir à leurs besoins et de continuer à espérer un avenir meilleur pour elles et leurs êtres aimés. « En tout cas, on a encore de l’espoir. On sait que tôt ou tard la crise va finir, bien que ce soit une crise profonde. L’avenir sera radieux et prospère », déclarait ainsi une ménagère de Gao, dans le cadre d’une enquête menée par l’Institut international de recherche pour la paix de Stockholm (Sipri), avec son partenaire au Mali, le Centre international de recherche Point Sud7, en juin et en juillet 2024, dans les communes urbaines de Mopti et de Gao.

Pour cette enquête, six facilitatrices originaires des deux régions ont rencontré 243 femmes âgées de 17 à 35 ans, aux profils variés d’étudiantes, de femmes mariées ou célibataires, au foyer ou travaillant à l’extérieur, résidentes ou déplacées. Les paroles citées illustrent ce qui est « pensé, vu ou jugé » par ces femmes qui vivent dans une situation d’insécurité particulière, la décrivent, la pensent, l’interprètent et se la représentent de façon subjective.

Assurer le quotidien malgré la crise

L’insécurité, par ses risques directs comme à travers ses échos, crée des appréhensions qui s’incarnent concrètement dans le quotidien des femmes. Elle restreint d’abord leurs perspectives de mobilité et altère l’image de certains lieux. Le quartier fait office de lieu familier pour les résidentes ou de lieu de refuge pour les personnes déplacées. Il est généralement perçu comme « sécurisé », en particulier lorsqu’on y observe des patrouilles militaires – les FDS restant, en dépit des craintes évoquées précédemment, majoritairement perçues comme les acteurs principaux et légitimes de la protection des populations. Cependant, cette impression de sécurité change rapidement dès que les femmes imaginent s’éloigner. Certaines zones des villes sont même pensées comme « dangereuses », à l’instar des bords de fleuve, des cimetières et même des soirées dansantes et des concerts, car les femmes redoutent la consommation excessive d’alcool et de drogue susceptible de nourrir un risque accru d’agression.

Les lieux plus lointains, notamment les villages en zone rurale, sont dépeints comme extrêmement menaçants car faisant partie de la zone d’action et d’influence des groupes armés djihadistes et du banditisme. Les paroles des jeunes femmes déplacées et vivant à présent en ville l’illustrent bien : « Ça va, par rapport à ce que j’ai connu avant d’arriver. La situation de Gao est meilleure que là d’où je viens. Là-bas, c’était la terreur. Un jour, ils ont rassemblé plusieurs hommes dans une même cour et les ont égorgés comme des moutons. C’était la désolation totale, il ne restait que les femmes et les enfants et quelques hommes rescapés », explique une déplacée à Gao.

Les femmes restreignent leurs mouvements en termes de périmètre mais aussi de temps. Les activités liées à la famille, comme l’approvisionnement en eau – chronophage même en ville –, se font de préférence le matin ou, pour ce qui est du petit commerce, pendant la journée. Malgré la peur, le marché demeure un espace de socialisation important qui, au gré des courses quotidiennes, permet d’accéder aux nouvelles sur ce qui se passe en ville et à l’extérieur. « Quand je vais au marché, je rencontre des femmes ; on discute, on échange, et quand je sors à la porte pour vendre mes marchandises, elles viennent, on se donne des informations et des conseils », raconte une vendeuse d’encens, résidente à Gao.

« On ne fait plus rien »

Les mosquées et les centres de santé sont des lieux d’échanges et de retrouvailles. On accède donc à l’information avant tout par une voie indirecte, rapportée à travers les conversations et les rumeurs ou par les réseaux sociaux, dont la consultation est fréquemment évoquée, de même que l’écoute de la radio. Une secrétaire habitant à Gao explique : « Avant, les attaques étaient très fréquentes. On en parlait tout le temps sur les médias. Sur les réseaux, on entendait des choses qu’on n’avait jamais vues. » « J’apprends les choses qui se passent mais je n’y ai jamais assisté. J’ai appris que les bandits attaquent la population, confisquent les animaux des gens, qu’ils volent leurs biens… C’est ce que j’entends la plupart du temps. Ça se passe généralement derrière Mopti, dans les villages voisins », dit une infirmière.

L’insécurité liée à la violence armée oriente les pas comme elle guide les esprits. Elle est néanmoins une préoccupation parmi d’autres lorsqu’il s’agit, pour les femmes, de prendre en charge leur famille dans un contexte socio-économique dégradé. Les craintes immédiates du quotidien s’incarnent alors dans le chômage des proches, voisines, membres de la famille ou connaissances qui n’arrivent pas à monter leur petit commerce ou à le faire perdurer. « Avant, on participait aux foires hebdomadaires pour gagner un peu d’argent, mais avec la situation d’insécurité ce n’est plus possible, confie une vendeuse de fruits de Mopti. C’est quand il y aura la sécurité qu’on pourra se rendre aux foires. Les terroristes attaquent les véhicules, enlèvent les forains ou les dépouillent de leurs biens. Nous avons peur d’y aller et on ne fait plus rien. »

De fait, l’inquiétude est latente face au manque de ressources et d’opportunités économiques aggravé par les conditions sécuritaires. Les femmes le ressentent dans la cherté des denrées et des produits sur le marché, dont les prix répercutent l’inflation, et dans les difficultés de transport et d’approvisionnement liées au blocage des routes et aux risques encourus par les transporteurs. Les coupures d’électricité, très importantes, sont également un frein pour les travailleuses qui dépendent de sa fourniture, comme les coiffeuses, les couturières, ou les vendeuses de jus. L’électricité n’est parfois présente que trois ou quatre heures par jour à cause des délestages. Elles redoutent également que ces problèmes électriques n’affectent une potentielle intervention chirurgicale ou des examens médicaux urgents pour des proches malades, ou de devoir payer l’essence du groupe électrogène de la structure de santé.

« Les enfants des pauvres n’ont aucun avenir »

Enfin, les femmes ont le sentiment d’être entravées par des conditions de vie précarisées, qui multiplient plus largement les obstacles pour leurs proches, le manque d’emplois pour leurs fils et leurs filles, même scolarisés et diplômés, notamment. Leurs perspectives sont décrites comme dépendant du contexte politique mais aussi de la capacité à surmonter les pratiques de corruption qui semblent s’être renforcées au même titre que les inégalités sociales. « Je ne vois pas d’avenir pour le Mali. Un élève peut arriver en classe de terminale mais il ne connaît rien. Les enfants des pauvres n’ont aucun avenir, même s’ils ont le niveau. Si nous prenons l’exemple des concours, c’est toujours les enfants des riches qui passent ; ceux des pauvres échouent, même s’ils ont le niveau », témoigne une élève de Gao.

« L’avenir du Mali ça dépend des autorités. C’est à elles de voir comment elles gèrent et puis de voir comment la paix va revenir, pour que les enfants aient une place dans la vie, un travail pour subvenir aux besoins de leur famille et de leurs parents, parce que si les enfants doivent étudier et obtenir des diplômes sans trouver du travail ensuite, ça ne pourra pas aller », poursuit une restauratrice de Mopti. La crise sécuritaire touche ainsi différentes facettes de la vie des femmes, y compris les liens sociaux qu’elles s’efforcent de préserver en maintenant le contact avec leurs voisines et leurs proches mais aussi en recourant aux formes de solidarité féminine antérieures au conflit.

Si leur quotidien est émaillé de contraintes liées à l’insécurité, les femmes et les jeunes femmes trouvent dans les relations de voisinage et le maintien de l’entraide individuelle ou associative des moyens pour essayer de dépasser leurs angoisses et leurs préoccupations financières. Ainsi, les tontines (système d’épargne collective à la base très prisé des femmes) continuent d’être actives dans le cadre familial et au niveau associatif pour soutenir des activités artisanales, de maraîchage ou de petit commerce. « Je suis dans une tontine familiale et dans une association féminine. Pour la tontine familiale, on cotise 2 000 francs CFA [environ 3 euros] par personne et par mois ; on se réunit chaque mois chez un membre de la famille qui prépare le repas, et à partir de 15 heures les gens commencent à venir. On discute des questions familiales, des événements sociaux ou autres », détaille une enseignante de Mopti.

« C’est très difficile d’oublier certaines choses »

Elle poursuit : « Après le repas, chacune cotise ses 2 000 francs, et la plus âgée donne le total à celle qui reçoit. Pour ce qui est de l’association, c’est une ONG qui nous a demandé de nous réunir en groupement pour pouvoir bénéficier d’un programme d’autonomisation des femmes. Nous sommes 45 femmes. L’ONG nous a appuyées avec du matériel et nous a formées en saponification et en transformation des produits alimentaires. Jusqu’à présent, nos activités continuent. Chaque semaine, nous fabriquons nos produits et chacune vend sa part de marchandises. Après la vente, les recettes sont versées dans la caisse pour acheter la matière première. Chaque fin d’année, sur les bénéfices, chacune a droit à une tenue pour la fête du 8 mars [Journée internationale des droits des femmes, NDLR.]. »

Ces tontines permettent une continuité de revenus au sein du groupe et la couverture de besoins exceptionnels (baptêmes, mariages, funérailles, accidents) tout en offrant un espace de dialogue. « Ça nous permet de nous voir souvent et d’échanger sur le quotidien de la vie. Chacune a une idée et on se complète. On se retrouve chaque vendredi chez notre responsable et on cause. On cotise 500 francs CFA par personne. Ce n’est pas beaucoup mais c’est juste pour renforcer nos liens, c’est tout », explique une coiffeuse de Mopti.

L’importance accordée à la parole et au soutien moral se retrouve également dans les relations que certaines résidentes essaient d’établir avec les femmes déplacées. « Chaque vendredi, on organise une rencontre de causerie pour elles. On essaie de leur changer les idées pour qu’elles oublient ce qu’elles ont vécu. C’est très difficile d’oublier certaines choses comme ça, mais on essaie de diminuer leurs soucis », assure une conseillère municipale de Mopti.

« Les gens se méfient un peu les uns des autres »

Pour autant, et malgré les efforts déployés, la méfiance née d’années de conflit ne recule que lentement. En effet, la violence passée ou actuelle à Gao et à Mopti continue d’éprouver les liens sociaux entre habitantes. Certaines se souviennent avoir été victimes de dénonciations calomnieuses sur des complicités potentielles avec les groupes djihadistes, en raison de leur appartenance communautaire ou de liens familiaux. Une vendeuse de gâteaux de Gao raconte : « Ces dernières années, à cause de l’insécurité, les gens se méfient un peu les uns des autres. Parce qu’il y avait des signes qui montraient que ce sont les voisins proches qui se dénoncent, et les attaques et les enlèvements ciblés étaient tous dus au fait que des gens du quartier étaient à l’origine de ces dénonciations. »

Si les interactions sont décrites comme plus proches et plus faciles aujourd’hui, notamment à Gao, en raison de la baisse des attaques dans la ville, certaines femmes témoignent néanmoins d’un sentiment d’hypocrisie latent dissimulant les tensions et les préjugés toujours vifs à l’intérieur des communautés et entre elles. Les femmes déplacées évoquent, pour leur part, les discriminations auxquelles elles restent confrontées, surtout quand elles n’ont aucune attache amicale ou familiale en ville. « En ce qui concerne les autochtones, je ne vois aucun problème entre eux. Mais souvent leur comportement n’est pas bon envers nous. Ils créent des différences entre eux et nous, les réfugiés », regrette une travailleuse journalière de Gao. En effet, des peurs perdurent sur le fait que les populations déplacées pourraient continuer d’entretenir des liens avec les groupes djihadistes actifs à l’extérieur des villes.

Dans leur vie familiale et privée, les femmes et les jeunes femmes de Gao et de Mopti se retrouvent dans des situations ambivalentes où l’insécurité alourdit le quotidien mais leur permet également de négocier, voire d’acquérir, une nouvelle place dans la famille. Les effets de la crise sur les rapports avec leurs époux, leurs pères ou leurs parents peuvent, d’abord, induire des tensions supplémentaires. Parce qu’ils fréquentent davantage les espaces publics et extérieurs aux villes, les hommes ont plus de risques d’être exposés à certaines violences commises par les groupes armés. La peur, la vulnérabilité et l’empêchement que cela engendre aggravent les frustrations et peuvent compliquer les relations. En effet, les répercussions psychologiques et les contraintes physiques nées de l’insécurité renforcent parfois l’inégalité préexistante des rapports sociaux entre les époux. Certaines femmes rapportent ainsi être davantage contrôlées dans leurs déplacements ou dans leurs relations extérieures au nom de l’insécurité. Certaines peuvent se trouver empêchées dans leurs relations sociales ou dans leur volonté d’avoir un espace personnel plus développé.

« Ce n’est pas facile d’être cheffe de famille »

De plus, au Mali, les disparités entre les femmes et les hommes sont identifiées le plus fortement « en matière de reconnaissance et d’exercice de droits, d’accès aux services et infrastructures de base, d’accès au marché du travail et aux moyens de subsistance, de gouvernance, de représentation et de participation », selon le Rapport Genre 2023 du ministère de l’Économie et des Finances publié en septembre 2022. Le pays est ainsi classé, sur l’échelle de l’inégalité de genre du Programme des Nations unies pour le développement, au 155e rang sur 190. Dans le contexte de crise que connaissent les régions de Gao et Mopti, la perte de revenus économiques par les époux ou les membres masculins de la famille est fréquemment évoquée par les femmes à l’appui des risques accrus de violence auxquels elles peuvent être exposées au sein de leurs foyers. « Il y a toutes sortes de violences : la violence verbale, émotionnelle ou physique, mais la plus fréquente est la violence verbale. Il y a des hommes pour qui, quand leur femme leur demande l’argent des condiments, c’est un problème. À plus forte raison les autres charges, comme les frais de scolarité des enfants », ajoute une vendeuse de condiments de Mopti.

Les répercussions de la crise sécuritaire peuvent même aller jusqu’à créer un vide de présence masculine au sein des couples, une perte de moyens qu’il appartient aux femmes, notamment veuves, de combler. Elles doivent alors endosser le rôle de « cheffe de famille », que ce nouveau statut ait été souhaité ou imposé, de fait, par la situation. « Je subviens aux besoins de la famille, j’achète la nourriture, je m’occupe de l’éducation des enfants, je paie le loyer, confie une ménagère, déplacée interne à Gao. Ce n’est pas facile d’être cheffe de famille, car tu fais tout toute seule, et les enfants sont très regardants sur ce que tu fais ou pas. Il arrive même qu’ils te comparent à leur père en disant que s’il avait été là, ils auraient ceci ou cela. Le loyer également est une source de problème, car si tu accumules les dettes, parfois même quand tu as juste un peu de retard, le propriétaire te menace de te faire sortir de sa maison. Être cheffe n’est pas facile. »

Lorsque l’époux est au chômage ou que les ressources du foyer sont trop faibles, les femmes essaient de compenser la situation en cherchant à contribuer aux dépenses par une petite production ou un emploi, alors même que les femmes sont, au Mali, deux fois plus nombreuses dans les situations d’inactivité que les hommes, notamment en raison de leur rôle domestique (à 33,7 %, selon l’enquête modulaire et permanente auprès des ménages, 2019, Instat Mali). De plus, 65,2 % d’entre elles occupent un emploi précaire (contre 53,4 % des hommes), d’après le bulletin trimestriel de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (2021). Elles exercent ainsi majoritairement dans le secteur informel, dans de très petites entreprises ou en tant qu’employées de maison.

Affirmer leur statut professionnel au sein de la famille

Elles peuvent aussi avoir à endosser le rôle de cheffe de famille lorsque les époux sont partis temporairement, par exemple en migration saisonnière dans d’autres régions ou dans un autre pays. « C’est mon mari qui est le chef de famille, mais quand il est en déplacement, je deviens la cheffe de famille car c’est moi qui gère tout en son absence. Donc cela fait de moi une deuxième cheffe de famille ! » sourit une enseignante de Mopti. Lorsque l’absence devient définitive, la femme acquiert ce statut à part entière. Dans les cas d’abandon du domicile, de divorce ou de disparition ou de décès suite aux attaques ou enlèvements par les acteurs armés, elles n’ont pas d’autre choix que d’assumer la charge pleine et entière du foyer. Cette confrontation aux difficultés contextuelles et familiales a, malgré tout, permis à certaines d’affirmer leur statut professionnel au sein de la famille. Beaucoup de femmes se présentent comme ménagères, mais nombreuses sont également commerçantes, coiffeuses, professeures, sages-femmes, infirmières ou militaires.

Par ailleurs, si la circulation de la parole permet aux femmes de s’informer mutuellement de la situation sécuritaire de leur quartier, de leur ville ou de leur région, elle autorise également, face aux violences observées, craintes ou subies, le partage de conseils et d’indications pour trouver de l’aide auprès des structures de santé ou de centres dédiés. C’est notamment le cas à Mopti, où le bouche-à-oreille a permis à de nombreuses femmes et jeunes femmes de trouver une écoute attentive et une aide efficace au sein de structures officielles portées par l’engagement de certaines : « Il y a une maison mise en place par les femmes, indique une enseignante de Mopti. Pour éviter les dangers, cette maison est gérée par une femme […]. J’ai appris que cette dame aide beaucoup les femmes qui ont des problèmes avec leur mari. Si ton mari te bat et que tu pars te plaindre, elle fait son possible pour t’aider. Quand des aides ménagères n’arrivent pas à se faire payer par leur patronne, elles aussi vont se plaindre là-bas et elle fait tout pour les accompagner dans la justice […]. Les gens parlent bien d’elle, elle connaît son travail. C’est une bonne chose car elle aide les gens dans les situations difficiles. C’est une bonne initiative,walaye . »

Les relations au sein du couple et de la famille reflètent les capacités et la nécessité d’adaptation des femmes autant que la perturbation délétère de leur quotidien par le conflit, dont la fin est aussi espérée que complexe.

« Étudier sans avoir à me marier très jeune »

Les voix de ces femmes permettent de comprendre non seulement les obstacles physiques et économiques que la crise sécuritaire fait peser sur elles, mais aussi leurs barrières mentales, constituées de préoccupations, d’inquiétudes, de restrictions, de vigilance et parfois de violences exacerbées par le contexte. Les femmes sont moins exposées directement aux violences des groupes armés dans les zones urbaines, mais les conséquences de ces violences s’infiltrent dans tous les aspects de leur vie quotidienne.

Cependant, elles réagissent avec pragmatisme et démontrent des capacités à conserver des espaces de travail et de relations, notamment avec les autres femmes. Ainsi, beaucoup d’aspects de la crise qui touche les régions de Gao et de Mopti fonctionnent en réalité dans un double sens : ils limitent leurs options, mais aussi les poussent à l’action pour la survie, à maintenir leur dignité et à renforcer la solidarité.

L’avenir évoqué dans l’idéal est imaginé, à l’échelle individuelle, autour de projets personnels qui, s’ils existent déjà, sont précarisés mais pourraient, si la situation le permettait, se développer ou se concrétiser. L’importance d’une assise financière autonome se retrouve particulièrement chez les jeunes femmes qui expriment leur volonté de pouvoir poursuivre des études afin d’avoir une profession, comme l’indique une élève de Mopti : « Ce qui pourrait améliorer mon quotidien, c’est de pouvoir étudier librement, sans avoir à me marier très jeune. Comme ça, je pourrais bien étudier et décrocher un boulot. »

Néanmoins, l’autonomie professionnelle reste vue comme complémentaire du mariage, qui continue de structurer les parcours féminins de vie comme étape fondamentale et aboutissement. Le mariage est désormais espéré par les jeunes femmes comme un espace qui ne soit pas porteur de violences et qui permette, au contraire, le respect mutuel et la bonne entente, dans un contexte déjà physiquement et moralement difficile pour elles.

« Tout ce que je souhaite, c’est la fin des conflits »

L’éducation est pensée par les mères comme un facteur d’autonomie supplémentaire face à la dégradation possible des conditions de vie. Cette attente se voit renouvelée par le contexte d’insécurité où le besoin de soutien et d’entraide des enfants envers leurs parents devient encore plus important. Les parents aspirent alors à un passage de relais des responsabilités dans un environnement dont la volatilité peut perdurer. « Ma fille est encore petite mais j’aimerais qu’elle étudie pour décrocher un bon boulot. J’aimerais qu’elle bosse parce que je n’ai pas été scolarisée et son père non plus. Si elle devient une enfant courageuse, elle pourra bien étudier, par la grâce de Dieu, et elle pourra s’occuper de nous », espère une coiffeuse qui réside à Mopti. « Je souhaite qu’elles puissent réussir, se prendre en charge et me prendre en charge aussi. Qu’elles aient de bons maris pour fonder de belles familles », poursuit une ménagère de la même ville.

Enfin, les conditions de l’avenir passent, pour elles toutes, par le retour de la sécurité et la fin des actions des groupes armés. Une vendeuse de poisson à Mopti exprime ses attentes : « Je voudrais que mes enfants et ma communauté aient un avenir meilleur, que la cherté dans ma ville prenne fin, comme ça on pourra avoir ce que nous voulons. Tout ce que je souhaite, c’est la fin des conflits, car sinon, rien ne pourra aller. »

Les autorités sont appelées à agir dans ce sens pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services de base (écoles, centres de santé, hôpitaux), l’état et l’accessibilité des routes, la présence des forces de défense et de sécurité, la baisse des prix des denrées de première nécessité, l’approvisionnement en eau courante et en électricité, la salubrité des villes et l’emploi des jeunes. Face à l’avenir, les mots qui reviennent chez ces femmes et ces jeunes femmes de Gao et de Mopti sont ainsi « sécurité », « stabilité » et « prospérité », associés à la nécessité de transformer le « mal en patience » voire d’endurer le « sacrifice » afin de retrouver le « calme » et « l’ordre » auxquels elles aspirent.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Acled, outil d’export des données sur les violences contre les civils au Mali, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

2Acled, « Fact Sheet : Attacks on Civilians Spike in Mali and Security Deteriorates Across the Sahel », 21 septembre 2023.

3Cluster Protection Mali, Note de protection, avril-juin 2024, Projet 21, 14 p., et Human Rights Watch, communiqué du 28 mars 2024 « Mali : l’armée et le groupe Wagner commettent des atrocités contre les civils ».

4« Matrice de suivi des déplacements », septembre 2024, Mali.

5Pour Mopti, cela concerne 57 524 personnes, dont 34 612 femmes. Pour Gao, on dénombre 41 991 personnes, dont 24 751 femmes. Ainsi, les régions de Mopti (à 17 %) et de Gao (à 13 %) abritent le plus grand nombre de PDI avec les régions de Ménaka (18 %), Bandiagara (14 %), Ségou (12 %) et Tombouctou (10 %).

6Cluster Protection Mali, Note de protection, avril-juin 2024, Projet 21.

7Étude menée dans le cadre du programme « Perspectives citoyennes » de l’Université d’Uppsala, avec un financement de l’agence de développement suédoise.

8Acled, outil d’export des données sur les violences contre les civils au Mali, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

9Acled, « Fact Sheet : Attacks on Civilians Spike in Mali and Security Deteriorates Across the Sahel », 21 septembre 2023.

10Cluster Protection Mali, Note de protection, avril-juin 2024, Projet 21, 14 p., et Human Rights Watch, communiqué du 28 mars 2024 « Mali : l’armée et le groupe Wagner commettent des atrocités contre les civils ».

11« Matrice de suivi des déplacements », septembre 2024, Mali.

12Pour Mopti, cela concerne 57 524 personnes, dont 34 612 femmes. Pour Gao, on dénombre 41 991 personnes, dont 24 751 femmes. Ainsi, les régions de Mopti (à 17 %) et de Gao (à 13 %) abritent le plus grand nombre de PDI avec les régions de Ménaka (18 %), Bandiagara (14 %), Ségou (12 %) et Tombouctou (10 %).

13Cluster Protection Mali, Note de protection, avril-juin 2024, Projet 21.

14Étude menée dans le cadre du programme « Perspectives citoyennes » de l’Université d’Uppsala, avec un financement de l’agence de développement suédoise.