L’ÉDITO

LE GOUVERNEMENT LE PLUS BÊTE DU MONDE ?

En suspendant, début août, la délivrance de visas pour l’ensemble des ressortissant⸱es malien⸱nes, burkinabè et nigérien⸱nes, puis en intimant, début septembre, le monde de la culture et celui de la recherche à stopper tout partenariat avec les artistes, les étudiant⸱es et les institutions de ces trois pays, et enfin en tentant, face à la fronde, de rétropédaler tout en mobilisant l’éternel (et fallacieux) argument de la mauvaise compréhension, le gouvernement français et le président Emmanuel Macron ont commis une triple faute.

La première est évidente, et c’est de loin la plus dommageable : en pénalisant les populations de trois nations – soit au moins 70 millions d’âmes - pour des actes commis par des dirigeants qu’elles n’ont pas choisi, puisqu’ils sont arrivés au pouvoir par les armes, la France s’est livrée à un acte de représailles de masse aussi injustes qu’infondées. Le gouvernement a ainsi dévoilé la logique immature et antidémocratique qui guide sa politique – tant sur le plan national qu’à l’international -, que l’on peut résumer ainsi : « Si tu n’est pas avec moi, tu es contre moi. »

La deuxième faute semble avoir curieusement échappé à l’entourage du président lorsqu’il a pris ces décisions (car les ordres sont bien venus « d’en haut », ainsi que l’ont confirmé de nombreuses sources institutionnelles) : en mettant un terme à tout échange avec les habitant⸱es de ces pays, la France se tire une balle dans le pied. D’abord, elle rompt avec ce qui lui restait de plus positif en matière de soft power : les échanges culturels et scientifiques et l’accueil des étudiant⸱es. Ensuite, elle ne peut qu’aboutir à la dégradation de son image et à l’intensification de son rejet. Si Macron pensait, en montrant les muscles, pouvoir mettre un terme à la vague de contestation qui vise la France, au Sahel et plus largement sur le continent africain, il s’est mis le doigt dans l’œil. C’est peut-être une bonne chose, tant l’influence de la France a été néfaste sur le continent. Mais du point de vue des dirigeants français, qui continuent de croire en la puissance de leur pays, c’est une bien mauvaise affaire.

Enfin, la troisième faute est plus anecdotique, même si elle dit beaucoup du gouvernement actuel. En affirmant que leurs directives – bien réelles et on ne peut plus claires - avaient été mal comprises et qu’il n’était pas question de stopper les échanges avec le Mali, le Burkina et le Niger, le gouvernement et le président français ont menti, car il s’agissait bien de leur intention première. Mais, surtout, en prétextant des raisons sécuritaires pour motiver leur décision de ne plus accorder de visas, ils ont fait preuve d’un entêtement stupide. Cette question aurait été relativement simple à régler via un système qui est déjà bien rôdé : la dématérialisation. Voilà plusieurs mois déjà que les Malien⸱nes et les Burkinabè qui veulent se rendre en France ne font plus la queue devant le consulat français, et effectuent la quasi totalité de leurs démarches sur Internet via une société privée. Il aurait été possible de poursuivre ce fonctionnement et de l’appliquer au Niger. Et même sans cela, la France aurait pu proposer aux habitant⸱es de ces trois pays (ou tout du moins à leurs artistes, leurs étudiant⸱es, leur chercheur⸱es et leurs sportifs et sportives) de se rendre dans un consulat d’un pays voisin, au Bénin, en Côte d’Ivoire ou au Togo par exemple. C’est ce qu’elle a mis en place pour les Afghans⸱es, qui peuvent obtenir un visa dans les consulats de Téhéran et de New Delhi…

La France a un temps prétendu avoir « l’opposition la plus bête du monde ». Et si c’était le gouvernement maintenant ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À LIRE, À VOIR

GÉNOCIDE DES TUTSIS. « PRENDRE SOIN DES VICTIMES »

Dans le hall du Palais de justice de Paris, Alain et Dafroza Gauthier patientent calmement. Ce couple de retraités est venu suivre le procès d’un génocidaire rwandais, l’ancien gendarme Pierre Hategekimana, condamné fin juin à la perpétuité (il a fait appel). Depuis plus de vingt ans, Alain et Dafroza Gauthier pourchassent les génocidaires rwandais réfugiés sur le sol français. Ce 28 juin, le fondateur et la fondatrice du Collectif des parties civiles du Rwanda (CPCR) ont obtenu une sixième condamnation (trois ont fait appel) sur trente-cinq dossiers.

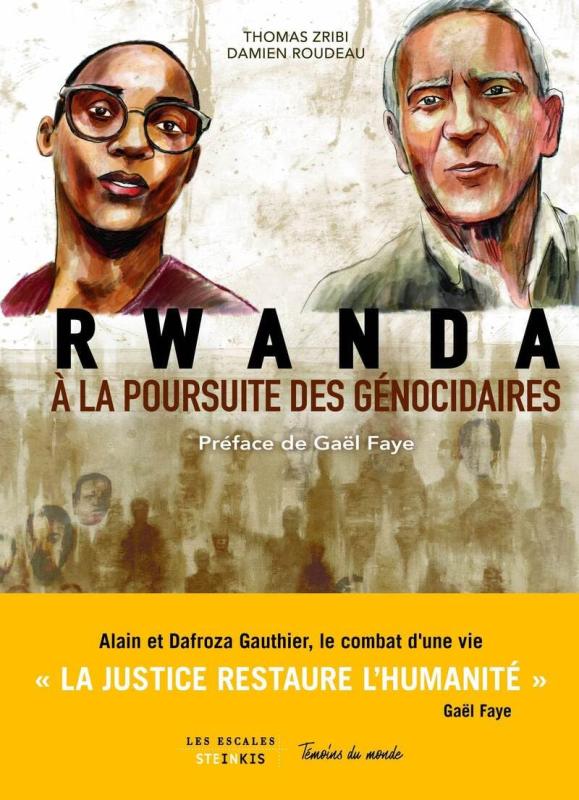

Leur combat fait l’objet d’une bande dessinée, Rwanda, à la poursuite des génocidaires (Steinkis/Les Escales). Accompagné du dessinateur Damien Roudeau, le journaliste et documentariste Thomas Zribi a suivi le couple en 2021, entre la France et le Rwanda, le pays natal de Dafroza.

Au journaliste, Dafroza rappelle que les Tutsi⸱es ont été persécuté⸱es par les Hutu⸱es dès les années 1960. Elle raconte le massacre de son instituteur et la fuite de sa famille en 1963, son exil, plus tard, et son sentiment de culpabilité d’avoir abandonné sa famille. Puis, en 1994, tout s’écroule : alors qu’elle est à Kigali en février, que la tension monte et que des meurtres sont déjà perpétrés, sa mère l’incite à rentrer en France. Deux mois plus tard, les tueries de masse commencent et sa mère est assassinée. Dafroza va perdre presque toute sa famille.

Après le procès d’un génocidaire en Belgique, en 2001, elle et son mari – qui a été professeur au Rwanda en 1972 et a rencontré Dafroza en France quelques années plus tard – décident de monter le CPCR. Jusqu’alors, aucun procès n’avait été mené en France. Leur première plainte a visé la femme de l’ancien président, Agathe Habyarimana (elle n’a toujours pas abouti).

Tandis que la plupart des plaintes s’entassent au pôle Crimes contre l’humanité du Tribunal de grande instance de Paris (débordé), que la France refuse d’extrader les génocidaires présumé⸱es au Rwanda, leur travail d’enquête, en marge des procédures officielles, s’avère essentiel pour faire avancer les dossiers. Plusieurs fois par an, le couple se rend au Rwanda pour retrouver des victimes rescapées et recueillir leur témoignage, mais aussi celui des bourreaux, car « eux ont tout vu », a expliqué Dafroza, lors de la présentation de l’ouvrage, le 21 septembre à Paris.

Le découragement d’Alain et Dafroza n’est jamais loin, eux qui ont sacrifié une bonne partie de leur vie familiale (ils ont trois enfants) et de leurs finances pour cette cause. L’un des procès à coûté « 150 000 euros en frais d’avocat », se souvient Alain Gauthier, « et, au rythme actuel, on en a pour quarante ans… Beaucoup des génocidaires auront disparu sans jamais avoir été jugé⸱es ! » Pourquoi continuer ? « La justice permet de réhabiliter les victimes, de prendre soin d’elles et de les enterrer », répond Dafroza.

À lire : Thomas Zribi et Damien Roudeau, Rwanda, à la poursuite des génocidaires, Steinkis/Les Escales, 21 septembre 2023, 192 pages, 24 euros.

À voir : leur histoire est également portée à l’écran dans un documentaire de Thomas Zribi et Stéphane Jobert, diffusé le 16 octobre sur La Chaîne parlementaire (LCP).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LES ARTICLES DE LA SEMAINE

Une autre histoire des relations franco-africaines

Bonnes feuilles Publié il y a deux ans, L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, le livre référence sur les relations entre la France et le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale, sort en version poche. Afrique XXI publie des extraits de la postface de cette nouvelle édition qui tord le cou à certaines idées reçues.

Par Thomas Deltombe, Thomas Borrel, Benoît Collombat, Amzat Boukari-Yabara

Gabon. Bongo, Oligui et la légende du baron de Münchausen

Analyse Pendant cinquante-six ans, une même famille et un même clan ont dirigé le Gabon, jusqu’au coup d’État du général Oligui Nguema. Les structures de l’État étaient si imprégnées de cette gestion clientéliste que, selon de nombreux observateurs, une transition démocratique classique aurait été une gageure quasi insurmontable.

Par Michael Pauron

Au Niger, « le système politique est basé sur la captation du “butin” »

Entretien Pour expliquer le coup d’État militaire du 26 juillet 2023, de nombreuses sources évoquent une intense bataille pour le contrôle de la manne pétrolière. Auteur d’une thèse sur la « pétro-démocratie » nigérienne, Jannik Schritt explique pourquoi l’or noir occupe une place centrale aujourd’hui dans la course au pouvoir.

Par Rémi Carayol

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.