En cette matinée du 9 juin, le réveil est particulièrement difficile pour Parfait Eli depuis l’enterrement de sa sœur de 24 ans. Jacqueline Essimbi, en poste à la présidence de la République du Cameroun, a été mortellement frappée par son compagnon, l’officier de police Bertrand Essomba. Dans le domicile familial de la défunte, au quartier Ahala Barrière, dans l’arrondissement de Yaoundé 2, cette tragédie est perçue comme un drame « qui pouvait être évité », selon les mots de Parfait Eli.

« Il n’en était pas à sa première tentative avec Jacqueline, témoigne-t-il. On avait beau lui dire que cette histoire allait mal se terminer, elle n’écoutait pas. Plusieurs personnes nous ont confirmé que c’était un multirécidiviste et qu’il battait ses compagnes, y compris pendant leur grossesse. Il y avait comme une force qui la retenait auprès de cet homme. Je ne sais pas si ce sont les deux enfants qu’ils ont eus ensemble, aujourd’hui âgés de 1 an et de 4 ans, mais voilà qu’ils ont perdu leur mère. » Les circonstances de la mort de la jeune femme restent floues. « Elle a débarqué ici fin avril avec toutes ses affaires. Elle souffrait déjà de problèmes respiratoires. C’est sa fille de 4 ans qui a fini par nous avouer que sa maman avait essuyé une bastonnade de son papa. Il lui a sauté sur la poitrine. Nous l’avons conduite à l’hôpital, où elle est malheureusement décédée le 13 mai. »

En fuite, l’officier de police suspecté a été rattrapé par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête sur laquelle la famille n’a pas souhaité communiquer. Pour Parfait Eli, il faut « que justice soit faite et que jamais plus une autre femme ne puisse être victime de cet homme ! ».

Des chiffres élevés et un climat d’impunité

Dans un document1 publié le 8 mars 2021 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun indique que 45,5 % des femmes interrogées ont subi, à un moment de leur vie, une forme de violence. Les violences conjugales sont également constatées chez les femmes enceintes, avec un pourcentage de 5 % au niveau national et de 8 % en milieu rural. Mais les spécialistes estiment que ces chiffres sont en deçà de la réalité, nombre de victimes renonçant à déposer plainte pour des raisons culturelles, pratiques et financières. De janvier à mi-août de cette année, le collectif d’associations Stop féminicides 237 a répertorié quarante féminicides.

Le Code pénal camerounais punit de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 200 000 francs CFA (152 à 304 euros) les auteurs de viols. Les violences sur femmes enceintes, en cas de mort de l’enfant à naître, sont punies de la même peine de prison et d’une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Les blessures causées par des violences sont punies de six jours à quinze ans d’emprisonnement, peine aggravée en cas d’utilisation d’une arme ou d’une substance dangereuse. Mais cet arsenal judiciaire reste sous-utilisé, et la violence conjugale et le viol souvent impunis.

Les militantes féministes réclament donc l’adoption d’un texte spécifique pour lutter contre les féminicides permettant une prévention et une répression plus efficaces. Dans ce cadre, une rencontre entre Stop féminicides 237 et la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l’Assemblée nationale s’est tenue le 18 juin. Plus largement, les activistes ont recommandé l’adoption rapide de la loi contre les violences sexistes et sexuelles (en chantier depuis novembre 2023), la prise en charge psychosociale des enfants des victimes et l’abrogation des lois dites « féminicidaires », qui permettent au mari, par exemple, d’assurer la gestion totale des biens du foyer et d’empêcher sa femme de travailler. Elles demandent aussi la mise sur pied d’un tribunal des affaires domestiques pour pallier la lenteur de la chaîne judiciaire, la généralisation des « gender desk » promis par le gouvernement et la formation systématique des policiers.

Un phénomène « en forte recrudescence »

« Il faut continuer à se faire entendre au cœur même du système législatif de notre nation », plaide Viviane Tathi, présidente de l’association Sourires de femmes-Cameroun, spécialisée dans les questions de violences faites aux femmes. Avant la dernière audition à l’Assemblée, Stop féminicides 237 avait plaidé en février devant la chambre basse du Parlement pour dénoncer « la lenteur des institutions ».

Au ministère de la Promotion de la femme et de la Famille, on affirme vouloir se doter de tous les moyens pour prendre le dessus sur un phénomène en forte recrudescence. Une étude visant la mise en place « des éléments inclusifs et participatifs » a été lancée le 7 juin par la ministre, Marie-Thérèse Ondoua Abena. Mais, selon des sources au ministère qui ont souhaité garder l’anonymat, des obstacles subsistent, notamment sur le plan financier.

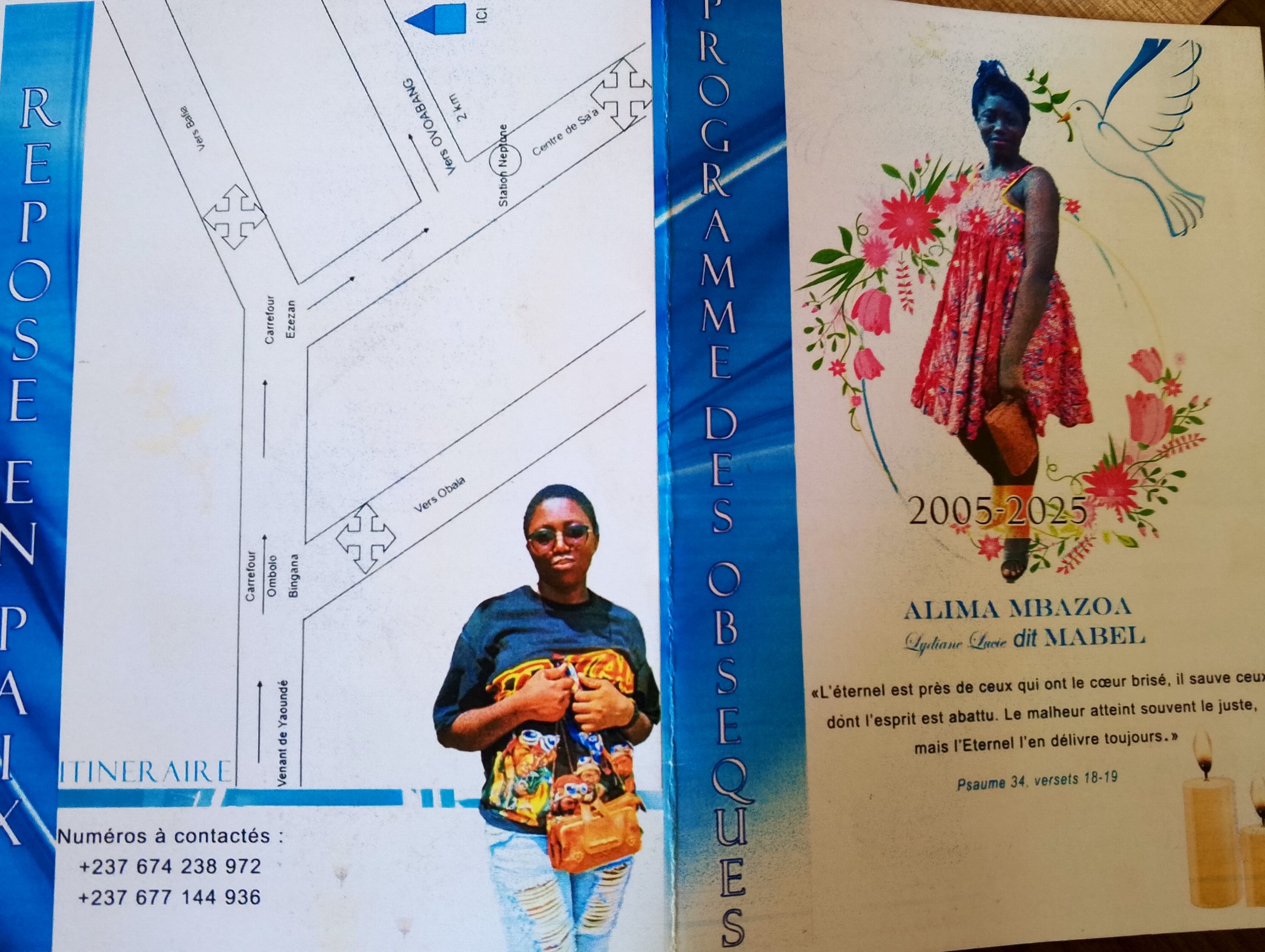

Sur la table de Viviane Tathi, le programme des obsèques de Liliane Lucie Alima Mbazoa, 20 ans, plus connue sous le pseudonyme de « Mabel ». Elle était en couple depuis quatre ans avec un homme de huit ans son aîné. En dépit des interventions de ses frères, le compagnon de la jeune femme avait toujours réussi à la convaincre de revenir. En mai dernier, il l’a aspergée d’essence après l’avoir accusée d’avoir volé son portefeuille. C’est une voisine du couple qui a cassé la porte de la chambre envahie par les flammes et conduit la victime à l’hôpital de Sa’a, dans le département de la Lekié, avant son transfert à Douala, où elle a finalement succombé à de graves brûlures. Le meurtrier est actuellement détenu à la prison de Monatélé. Selon les membres de la famille approchés par Sourires de femmes, les deux premières audiences dans le cadre de cette affaire se sont soldées par des renvois.

Au quartier Dispensaire Messassi, vers la sortie ouest de Yaoundé, au lieu-dit « Derrière Neptune », une autre famille pleure toujours la disparition de Christiane Bele Etoundi. Atteinte de drépanocytose et enceinte de quelques semaines, la jeune femme de 28 ans a succombé le 26 mai aux coups de son concubin, Abdou Ngouongou, dans la maison où elle vivait avec lui.

« C’est ton compagnon qui va te tuer, pas la maladie »

À notre arrivée, la tension est palpable. Seule une enceinte laisse échapper une musique de circonstance. Bernadette, l’aînée de la victime, a la mine crispée. Elle jette un coup d’œil sur la photo de sa défunte sœur avant de raconter son histoire :

Le 9 mai, elle est a subi la bastonnade de son petit ami. Elle a été transportée en urgence à l’hôpital du district de Messassi, où des soins lui ont été immédiatement administrés. Malheureusement, elle n’avait pas assez d’argent pour poursuivre le traitement prescrit. Je n’ai été informée qu’une semaine plus tard. Je suis venue ici, au domicile familial, et j’ai pris connaissance de ses ordonnances. Après les soins, elle semblait se rétablir. Mais la situation s’est aggravée par la suite, jusqu’à son décès à l’Hôpital central de Yaoundé le lendemain de son admission. Son compagnon l’avait déjà frappée. La première fois, je l’avais emmenée à l’hôpital récupérer un certificat médical puis déposer une plainte qui n’a jamais abouti : son copain connaissait des policiers qui ont réussi à noyer toutes les plaintes. Je l’ai toujours prévenue que ce ne serait pas la maladie qui la tuerait mais son compagnon.

Ce dernier est toujours parvenu à convaincre sa victime de retourner dans ses bras. Il a essayé de s’enfuir après son crime avant d’être rattrapé par la police à Kye-Ossi, une localité frontalière avec la Guinée équatoriale, à 274 km de chez lui. Il a été incarcéré à la prison centrale de Yaoundé en attente de son jugement, après plusieurs semaines passées dans les locaux de la brigade d’Emana.

Des victimes abandonnées dans les morgues

Le 1er avril, la condamnation à cinq ans de prison avec sursis et à une amende de 53 000 francs CFA du meurtrier de Diane Yangwo a mis le feu aux poudres. Cette enseignante a succombé aux coups de son mari le 18 novembre 2023. Après ce verdict dénoncé comme trop clément, une vague d’indignation a traversé l’opinion publique. Libéré en première instance, le prévenu était absent lors de son procès en appel, qui s’est tenu en juin...

Sur les quarante cas de féminicides enregistrés de janvier à mi-août, à peine une dizaine font l’objet de procédures judiciaires. « Certaines familles pensent, à tort, qu’il suffit que l’affaire soit rapportée par les médias pour qu’une procédure en justice soit déclenchée, explique Viviane Tathi. D’ailleurs, il n’est pas rare que des familles découvrent que les auteurs de crimes contre leurs filles sont libres alors qu’elles les croient en prison. » À l’origine de ce dysfonctionnement, l’absence d’accompagnement des familles, souvent abandonnées à elles-mêmes et, pour certaines, dépourvues des moyens financiers nécessaires pour suivre de longues procédures.

Dans le cas du féminicide de Christiane Bele Etoundi, la jeune femme enceinte décédée en mai, la première plainte déposée au commissariat d’Emana, à Yaoundé, n’a pas abouti. Si le dépôt d’une plainte est théoriquement gratuit, les agents réclament souvent « du carburant » (un pot-de-vin) pour se déplacer dans le cadre d’une enquête. Face à ces difficultés, les associations proposent aux familles de les aider dans leurs démarches et de les mettre en contact avec leurs avocats.

Beaucoup de victimes sont issues de milieux sociaux modestes. Le peu de revenus dont dispose la famille est souvent absorbé par les frais de morgue et les obsèques. Des corps sont d’ailleurs parfois abandonnés par les familles incapables d’assumer la facture de la morgue, qui s’allonge au fur et à mesure que l’enquête se prolonge.

« Une société en pleine crise symbolique »

Marthe Adjanie Nguimsahmé est doctorante en anthropologie du développement à l’université de Yaoundé I. Les féminicides sont « aussi vieux que le monde dans nos sociétés patriarcales », dit-elle. Mais la « visibilité » de ces crimes et le fait qu’ils « suscitent désormais une indignation publique » sont des phénomènes nouveaux. Les communautés, du fait de l’archétype patriarcal qui parcourt la société, ont intégré « une certaine violence domestique ou conjugale dans les normes sociales et familiales », poursuit-elle. Les relations entre les hommes et les femmes sont régies par des logiques de « hiérarchisation genrée », où l’homme est perçu comme le détenteur de l’autorité et de la légitimité décisionnelle dans le foyer. Les féminicides sont la conséquence de cette banalisation masquée par le silence familial, justifié par une lecture culturelle et morale des conflits conjugaux.

Au Cameroun comme ailleurs, la place du secret familial est importante, car il protège l’image de la famille. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sont confrontées à cette dure réalité : « Il arrive que ce soit la famille de la victime qui s’oppose à toute poursuite judiciaire », dit Viviane Tathi. Les victimes sont souvent enterrées en catimini, car les familles redoutent que les enfants soient abandonnés financièrement en cas d’arrestation du père. Pour l’éviter, elles mentent sur les causes de la mort.

On est « en pleine crise symbolique », analyse Marthe Adjanie Nguimisahmé : « L’archétype du mari protecteur, chef du foyer, est mis à mal. Dans l’imaginaire traditionnel, l’homme est le gardien de la paix domestique. Lorsqu’il est présenté comme l’assassin de sa femme, son mandat symbolique est trahi. » Peu de familles sont prêtes à franchir le pas du scandale, confirme Viviane Tathi. Dans certaines communautés, un procès est perçu comme une perspective de honte. Les activistes assurent œuvrer à la « réduction de cet isolement symbolique » par un appui militant, juridique et social.

« De la possession plutôt que de l’amour »

Pour la dirigeante de Sourires de femmes-Cameroun, la cause première des féminicides dans le pays est liée à « l’autonomisation croissante des femmes ». Certains hommes recourent à la violence pour affirmer leur domination : « La plupart des féminicides sont nourris par la volonté de l’homme de contrôler, voire de posséder à sa guise les rentrées financières de sa conjointe. »

Le mari et bourreau de Diane Yangwo voulait ainsi la contraindre à contracter un prêt. Le compagnon de Jacqueline Essimbi exigeait qu’elle lui remette son argent, et il ne voyait pas d’un bon œil le fait qu’elle contribue à la construction d’une église dont elle était membre. Une autre jeune femme ayant échappé récemment à un féminicide nous a confié, sous le couvert de l’anonymat, que son mari l’avait poignardée parce qu’elle ne voulait pas lui remettre son fonds de commerce. En somme, l’assassinat des femmes dans l’espace familial relève davantage de la « possession que de l’amour », conclut Viviane Tathi.

Elle estime qu’il y a urgence à nommer les féminicides et à punir sévèrement leurs auteurs pour éviter que les communautés continuent de croire que l’impunité « protège l’équilibre familial et les enfants ». Certains auteurs séjournent tout juste deux semaines en prison, du fait de « marchandages » de plus en plus fréquents sur la chaîne pénale et « qui occultent la vérité du droit ». Les familles ne sont pas toujours au fait des procédures qui peuvent, même en cas de flagrant délit, traîner une année, voire plus. Selon Stop Féminicides 237, des crimes remontant à 2023 n’ont toujours pas été jugés.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1« Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Que disent les statistiques ? », Institut national de la statistique, 36e édition, le PDF est disponible ici.

2« Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Que disent les statistiques ? », Institut national de la statistique, 36e édition, le PDF est disponible ici.