Le 10 décembre 2024, des manifestations pacifistes contre le féminicide ont été violemment dispersées à Nairobi. Le continent africain est le pays le plus touché par les meurtres de femmes : en 2023, selon le dernier rapport1 de l’ONU Femmes, il y a eu 51 100 féminicides dans le monde, dont 21 700 rien qu’en Afrique (mais ce chiffre pourrait atteindre près de 30 000, selon une fourchette haute). Avec des dizaines de meurtres de femmes par an, le Kenya serait l’un des pays du continent le plus touché par ces violences faites aux femmes. Malheureusement, peu de données officielles sont disponibles pour affiner ce chiffre, mais, selon une compilation réalisée par le média indépendant Africa uncensored, au moins 500 femmes ont été tuées dans le pays entre 2016 et 2023. Un autre décompte, celui de Femicide Count Kenya, établit 152 féminicides rien que sur l’année 2023.

Depuis le début de l’année, de nombreuses marches ont lieu dans plusieurs villes. En septembre 2024, le meurtre atroce de l’athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme à Eldoret, au nord-ouest de Nairobi, a jeté une lumière crue sur les violences faites aux femmes au Kenya. D’autant que Cheptegei n’est pas la première femme athlète à avoir été assassinée dans ce pays. En 2021, Agnes Tirop, une coureuse olympique, a été poignardée à mort à son domicile d’Iten, une ville mondialement connue pour ses centres d’entraînement de haut niveau. Quelques mois plus tard, Damaris Mutua, athlète bahreïnie d’origine kényane, a été retrouvée étranglée dans la même ville.

Les revendications des militantes sont de trois ordres : que le gouvernement hisse le féminicide au rang de crise nationale ; la tolérance zéro face aux agresseurs ; et la mise en place de statistiques fiables afin de mieux étudier l’ampleur et les causes du phénomène. Mais la répression dont ont été victimes les manifestantes en décembre n’envoient pas un signal positif dans le sens de ces revendications. En février 2024, l’avocate et militante kényane Marilyn Muthoni Kamuru publiait une tribune dans le média indépendant The Elephant pour encourager les féministes à ne pas baisser les bras. Un texte particulièrement fort à l’aune des violences du mois de décembre 2024.

En voici la traduction.

Michel Pauron

ON NE SE RETROUVE JAMAIS DEUX FOIS dans la même eau d’une rivière. Ni une minute plus tard, ni des années, ni des décennies plus tard. Ainsi, si ce moment où nous sommes à nouveau appelés à protester contre une série de féminicides particulièrement odieux au Kenya nous est familier, ce n’est pas la même chose. Nous sommes ici à nouveau, mais nous ne sommes pas les mêmes, le pays n’est pas le même, le monde n’est pas le même.

Je ne peux m’empêcher de me le rappeler, après plus de trente ans de travail sur ce que l’on appelle la « violence fondée sur le genre » (VFG) ou la « violence à l’égard des femmes » (VEF), mais que j’ai choisi d’appeler la « violence à l’égard des femmes par les hommes » (VEFH). En l’appelant ainsi, je m’inspire du Dr Pumla Dineo Gqola qui, dans son livre Rape : A South African Nightmare2, déclare : « Nous courons le risque de parler du viol comme d’un crime sans auteur. » En utilisant des étiquettes telles que VFG ou VEF, nous courons le risque de parler de la violence à l’égard des femmes comme si elle était simplement présente, comme si elle n’avait pas d’auteur, et comme si les auteurs n’étaient pas presque toujours des hommes. La violence à l’égard des femmes devient un crime sans auteur et, sans auteur, toute notre attention et notre recherche de solutions se concentrent à tort sur les femmes victimes et survivantes.

Lorsque j’étais étudiante de premier cycle à l’université de Nord-Est (Boston, États-Unis), j’ai fait du bénévolat au Boston Area Rape Crisis Center (BARCC). Plus tard, j’ai travaillé pour l’État du Massachusetts au service d’une assistance téléphonique pour les enfants en danger, puis à Help for Abused Women and Children (HAWC) lorsque je vivais à Salem, dans le Massachusetts. En tant qu’avocate associée, j’ai représenté, pro bono, des femmes victimes de violences domestiques ainsi que des demandeurs d’asile politique victimes de violences sexuelles.

« Une culture qui encourage la violence »

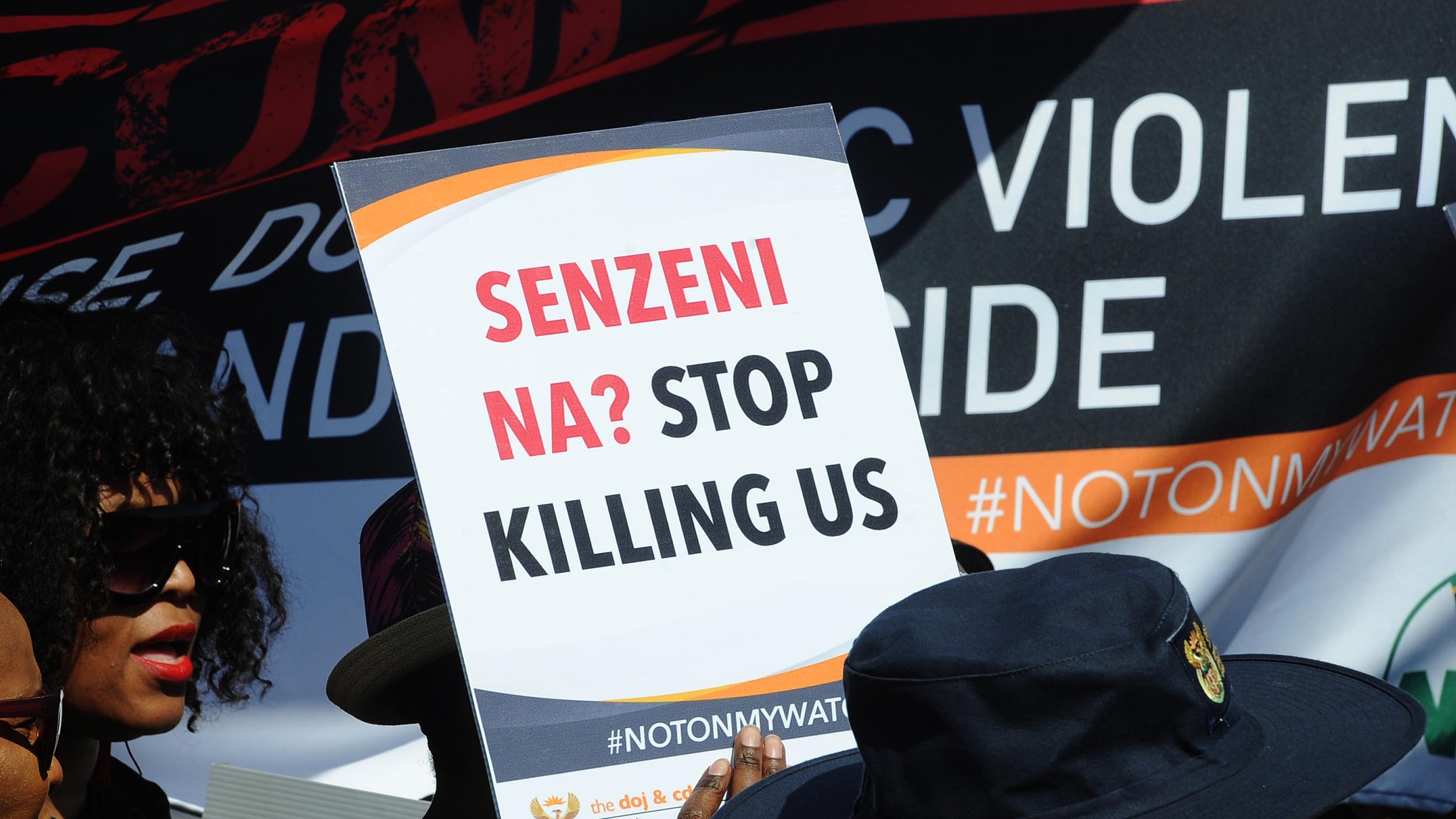

Quelques années après notre retour au Kenya en 2005, Gathoni Kimondo3 et moi-même avons cofondé le Kimbilio Trust et mis en place la première ligne d’assistance téléphonique pour les femmes victimes de viols et de violences conjugales. J’ai ensuite travaillé dans le domaine politique en tant que conseillère en matière d’égalité des sexes auprès du secrétaire de cabinet chargé de l’Égalité des sexes. Sur le front du plaidoyer, j’ai eu le privilège de travailler aux côtés d’une communauté féministe africaine engagée et en pleine croissance, en organisant et en participant à des manifestations historiques – les marches #TotalShutDown et #StopKillingWomen à Kampala en 2018 et à Nairobi en 2019. Les manifestations #TotalShutDown sont l’œuvre de nos sœurs et des personnes non conformes au genre en Afrique du Sud, et la bannière sous laquelle elles ont organisé certaines de leurs actions de protestation plus récentes contre le féminicide.

Dans le cadre du mouvement #TotalShutDown, des féministes africaines du monde entier ont sensibilisé et plaidé publiquement sur Twitter (devenu X) pour une action accrue et une réponse coordonnée urgente de la part des acteurs gouvernementaux et des agences en Afrique du Sud, en Ouganda et au Kenya.

Entre ces engagements, il y a eu l’organisation épisodique autour de cas particuliers de violences à l’égard des femmes – si nombreux que je ne peux me souvenir de tous. Mais certains sont gravés dans ma mémoire. Par exemple, lorsque le gouverneur Evans Kidero a été filmé par un média local en train de gifler la représentante des femmes du comté de Nairobi, Rachel Shebesh, à l’Hôtel de Ville, en 2013. Cette affaire est importante car elle montre comment une culture de misogynie, qui autorise et même encourage la violence à l’égard des femmes et le féminicide (l’expression ultime de la violence à l’égard des femmes), est entretenue. Malgré les protestations et les demandes importantes des femmes et des organisations de défense des droits des femmes pour que le gouverneur Kidero soit arrêté, inculpé et démis de ses fonctions, sa démonstration publique de violence n’eut aucune conséquence, et il est allé jusqu’au bout de son mandat.

« Le patriarcat s’appuie sur le symbolique »

Le gouverneur Kidero n’a jamais été sanctionné par un organisme public et n’a pas non plus fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de son parti politique. Depuis, il s’est présenté aux élections de 2017 et de 2022 et a été nommé par le président William Ruto au poste de secrétaire adjoint du cabinet en 2023. Cette affaire est importante car, bien qu’il ait été enregistré en train de gifler une députée élue, le gouverneur Kidero n’a subi aucune conséquence juridique, sociale ou politique pour ses actes. Au contraire, le message envoyé était que de tels actes étaient acceptables.

En 2018, Sharon Otieno, une étudiante universitaire enceinte qui entretenait une relation intime avec le gouverneur du comté de Migori, Okoth Obado, a été assassinée. Obado n’a pas été inquiété. Les gouverneurs Obado et Kidero étaient des collègues politiques, tous deux gouverneurs pendant la période 2013-2017. Cette impunité est particulièrement significative quand on sait que la gouverneure de Meru, Kawira Mwangaza, a été destituée deux fois en moins d’un an pour des raisons qui ne concernaient pas des violences. À la suite d’un plaidoyer et de pressions de la part des organisations de défense des droits des femmes, le gouverneur Obado a finalement été arrêté en 2020. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le jugement n’a pas encore été rendu dans l’affaire pénale contre le gouverneur Obado et d’autres personnes accusées du meurtre de Sharon Otieno4.

Dans Female Fear Factory5, le Dr Gqola nous rappelle que « le patriarcat s’appuie fortement sur le symbolique, sur l’agencement de certains événements comme s’ils n’étaient pas construits, comme si leur logique interne était naturelle, automatique et inévitable ». On ne saurait trop insister sur l’impact symbolique de ces affaires. Lorsque des hommes – en particulier des hommes de pouvoir – commettent des actes de violence à l’égard des femmes en toute impunité, cela normalise la violence à l’égard des femmes pour tous les hommes et constitue un signal social important d’un comportement acceptable et/ou permis.

« L’activisme génère des connaissances »

J’invoque mon expérience de ce travail et de ces cas particuliers pour me rappeler le chemin parcouru, ce que nous avons fait, ce qu’il reste à faire et pour justifier mon impatience – notre impatience. En outre, pour démontrer non seulement mon expertise, mais aussi notre expertise globale en tant que féministes africaines théorisant, défendant et organisant la lutte contre la violence à l’égard des femmes et en particulier le féminicide. Dans The Feminist Killjoy Handbook6, Sara Ahmed affirme que « l’activisme génère des connaissances ». L’activisme féministe africain sur le féminicide a créé et continue de créer une richesse de connaissances qui alimente un activisme politique sans précédent des femmes, ainsi que le droit de celles-ci à la sécurité, à la sûreté et à la dignité.

Enfin, je rappelle ces faits pour mémoire. L’activisme et le savoir féministes africains sont souvent négligés, non remarqués, cooptés, délibérément oubliés ou violemment effacés. De la même manière que la chanson chilienne de 2020 « El violador eres tú » (« Le violeur, c’est toi », voir ci-dessous) a été une puissante contribution mondiale des manifestations de féministes chiliennes remettant en question l’approche étatique et sociétale du viol, désignant à la fois les individus et les institutions comme des violeurs, les marches et le mouvement #TotalShutDown – un mouvement féministe africain transnational – sont une contribution importante à la mobilisation contre le féminicide sur le continent et à l’échelle mondiale.

Ainsi, je refuse de céder ou d’abandonner. Pour citer à nouveau Sara Ahmed, « nous devons continuer à le dire parce qu’ils continuent à le faire ». Nous ne devons pas nous lasser de répéter et de réciter des faits, de répéter des revendications. Notre activisme est alimenté par cette « vérité de rabat-joie » et par le bilan féministe qui nous rappelle que nous avons apporté et continuons d’apporter des changements. Qu’il s’agisse de la formulation des problèmes, de l’éducation de nos communautés et de nos dirigeants sur la nature systémique de la violence à l’égard des femmes et des enfants et, surtout, de la responsabilité des actes de violence commis à leur encontre, qui est souvent imputée aux femmes.

« Le corps et la vie des femmes sont jetables »

Plus important encore, nous continuerons à parler parce qu’en tant que féministes, nous refusons d’accepter la fausse croyance selon laquelle la violence à l’égard des femmes et le féminicide sont des aspects inévitables et immuables de nos sociétés et de nos pays. Nous ne nous contentons donc pas de protester contre des actes individuels ; nous contestons des systèmes sanctionnés et soutenus par l’État qui, par leur incapacité et/ou leur refus de tenir les hommes pénalement ou de toute autre manière responsables de la violence à l’égard des femmes, créent une culture de la criminalité dans laquelle le corps et la vie des femmes sont jetables. Nous agissons ainsi en dépit de la peur que cette violence répand comme un virus virulent dans nos sociétés.

En reconnaissant la banalité de ce moment, la banalité du féminicide et nos protestations et actions passées contre celui-ci, nous accomplissons également un important travail politique féministe. Dans The Female Fear Factory, le Dr Gqola déclare : « Le récit du défi permanent des femmes, de la résistance féministe et des revendications multigénérationnelles en faveur de la liberté est bien plus qu’un simple exemple. » Ils servent également à « interrompre la fabrique de la peur des femmes ». Le Dr Gqola nous rappelle également que « nous ne devons jamais laisser le patriarcat sans commentaire lorsque nous illustrons ses rouages ». Dans Living a Feminist Life (Duke University Press Books, 2017), Sara Ahmed déclare : « Un mouvement féministe dépend de notre capacité à continuer d’insister sur quelque chose : l’existence continue des choses mêmes auxquelles nous voulons mettre fin. »

Nous continuerons donc à remarquer, à interrompre, à protester, à contester jusqu’à ce que nous mettions fin au féminicide. Le travail du mouvement féministe africain reste incessant parce que notre survie en dépend.

Être une femme ne devrait pas être une condamnation à mort. En tant que femmes kényanes, y compris les femmes et les filles LGBTQ+ dans toute leur diversité, nous sommes fatiguées de la déshumanisation qui imprègne notre existence, des occurrences tragiquement normalisées du féminicide et de la rhétorique omniprésente du blâme des victimes qui entoure la violence à l’égard des femmes.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

2Pumla Dineo Gqola, Rape : A South African Nightmare, Jacana Media, 2016, 304 pages (en anglais, non traduit).

3Gathoni Kimondo est professeure au département des sciences politiques de l’université de Houston.

4Le jugement n’était toujours pas rendu au moment de la republication de ce parti pris.

5Pumla Dineo Gqola, Female Fear Factory : Unravelling Patriarchy’s Cultures of Violence, Cassava Republic Press, 2022 (anglais, non traduit).

6Sara Ahmed, The Feminist Killjoy Handbook, Allen Lane, 2023, 336 pages (anglais, non traduit).

8Pumla Dineo Gqola, Rape : A South African Nightmare, Jacana Media, 2016, 304 pages (en anglais, non traduit).

9Gathoni Kimondo est professeure au département des sciences politiques de l’université de Houston.

10Le jugement n’était toujours pas rendu au moment de la republication de ce parti pris.

11Pumla Dineo Gqola, Female Fear Factory : Unravelling Patriarchy’s Cultures of Violence, Cassava Republic Press, 2022 (anglais, non traduit).

12Sara Ahmed, The Feminist Killjoy Handbook, Allen Lane, 2023, 336 pages (anglais, non traduit).